武勇に優れたことから「鬼」と称せられる戦国武将は数多います。

しかし、叔父と甥の二人揃って呼ばれるのは珍しい。

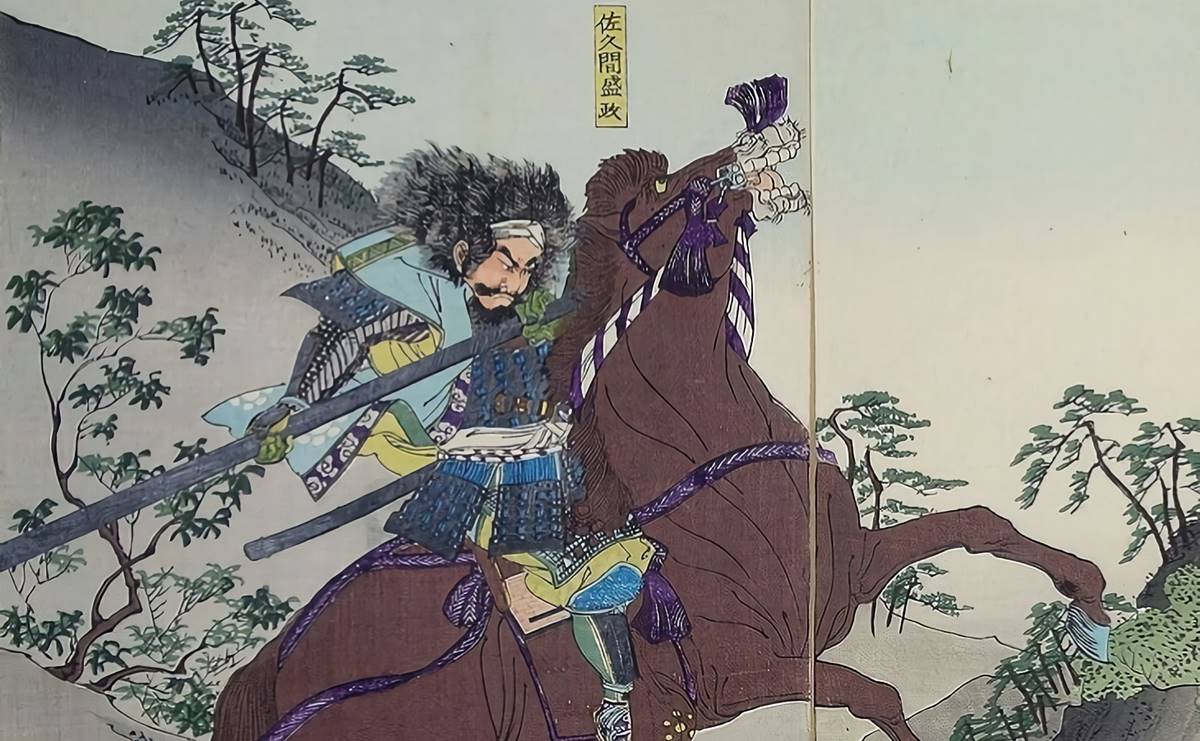

それが鬼玄蕃・佐久間盛政(甥)と、鬼柴田こと柴田勝家(叔父)。

織田家の中心にいながら、豊臣秀吉との争いに負け、二人ともほぼ同時期に己の意地を通して落命するという運命でした。

それは如何なる最期だったのか?

本稿では、天正11年(1583年)5月12日に亡くなった佐久間盛政の生涯を振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

佐久間盛政 信長に追放された信盛も親類

佐久間盛政は天文23年(1554年)、織田家家臣・佐久間盛次の嫡男として尾張の御器所西城(ごきそにしじょう)で生まれました。

【佐久間姓】からピンと来られた戦国ファンの方もおられましょうか。

そうです。

織田家の重臣にして、後に信長に追放される佐久間信盛とは親類(以下に佐久間信盛の記事がございます)。

-

織田家の重臣・佐久間信盛はなぜ信長に追放された?退き佐久間の最期

続きを見る

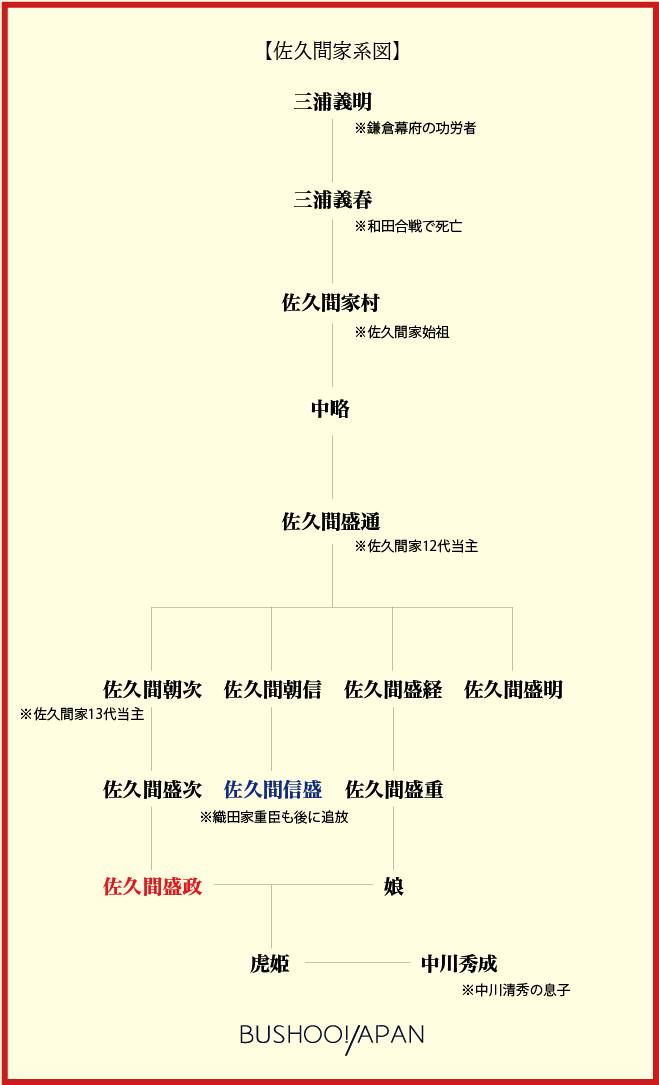

盛政の父である盛次が、信盛と従兄弟……と、少々こんがらがりそうなので、系図で見ておきましょう。

佐久間家の先祖を辿っていくと、『鎌倉殿の13人』でも名前だけ登場した三浦義明(三浦義澄の父で三浦義村や畠山重忠の祖父)に辿り着くとされています。

さらに佐久間盛政が織田家と縁深いのは、

◆佐久間盛政の母が柴田勝家の姉

◆佐久間盛政の娘・虎姫が中川秀成(中川清秀の息子)と結婚

という点でしょう。

明智光秀の娘・明智玉子(後の細川ガラシャ)が、細川藤孝の息子・細川忠興と婚姻関係を結んだように、織田家内で縁戚を作るのは家臣団結のため信長も推奨していたとされます。

-

業火に包まれ死んだ細川ガラシャは父が光秀で夫が忠興 38年の生涯

続きを見る

-

明智の妻を偏愛した細川忠興~名門武家 狂気の御曹司83年の生涯とは

続きを見る

盛政の娘・虎姫の場合は秀吉の仲介によるものでしたが、いずれにせよ複雑に絡み合った婚姻関係が、後の争いでは余計に心苦しい展開になったり……。

その辺は後述するとして先へ進めましょう。

佐久間盛政の初陣は観音寺城の戦い

佐久間盛政の結婚は割と早いほうで、数え年12の1564年。

これまた親類である佐久間盛重の娘と結ばれました。

同年には娘の虎姫が生まれ、彼女は後に、中川秀成との間に7人もの子を産んでいます。

盛政の栄えある初陣は【観音寺城の戦い(1568年)】でした。

織田信長が足利義昭を奉じて上洛したときに陥落させた、六角氏の本拠地ですね。

-

史実の織田信長はどんな人物?麒麟がくる・どうする家康との違いは?

続きを見る

-

信長と義昭「上洛戦」の一部始終!京都入りまでどんな敵と戦った?

続きを見る

後に鬼玄蕃として武勇を恐れられる佐久間盛政。

さすがに16才ですから初っ端から大活躍とはいかなかったようですが、程なくして参戦した【越前手筒山城の戦い(1570年)】で戦功を挙げると、さらに同年には、六角承禎と対した【野洲河原の戦い】で叔父の柴田勝家と共に活躍します。

鬼柴田に鬼玄蕃。

こんな叔父・甥コンビに敵として対峙されたらたまったもんじゃありませんね。

-

柴田勝家はなぜ秀吉に敗れたのか? 織田家を支えた宿老62年の生涯まとめ

続きを見る

『陳善録』(前田利家の言行録)によると、利家の家臣・村井長頼と共に敵将の首をとった佐久間盛政が、真っ先に叔父の柴田勝家に見せに行ったため、一番首の恩賞を信長からもらえなかったというエピソードもあるほどです。

※1571年延暦寺焼き討ち時における金ヶ森攻めの時

続けて1573年【槇島城の戦い】でも手柄を立てました。

打倒信長を掲げて挙兵した足利義昭を囲み、京都から追い出した一戦ですね。

これを受けて室町幕府は実質的に滅亡するのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!