歴史とは既に終わったものであり、評価はそうそう変わらない――。

なんて思われがちですが、実際は日々の研究により、ときに大きな変貌を遂げます。

戦国武将の中で、その代表格が天正10年(1582年)3月11日に亡くなった武田勝頼でしょう。

かつては偉大なる父・武田信玄の偉業を引き継げなかった暗君とされてきましたが、2000年代以降、急速に研究が進んで別の像が語られるようになっており、その成果のひとつが2016年大河ドラマ『真田丸』。

ドラマでは第一回で散ってしまうにもかかわらず、高潔で聡明さをにじませた姿は、視聴者に鮮烈な印象を与えました。

一方、2023年大河ドラマ『どうする家康』では、地下闘技場で修行させられているような描写があったり、瀬名の策に乗せられたかと思ったら突然裏切ったり……いったい勝頼とは愚なのか賢なのか?

本稿では、父・信玄とは違った真の魅力に迫ってみましょう。

※本稿の「信玄」表記は時期に関わらず同名で統一します(以下はその生涯を綴った関連記事となります)

-

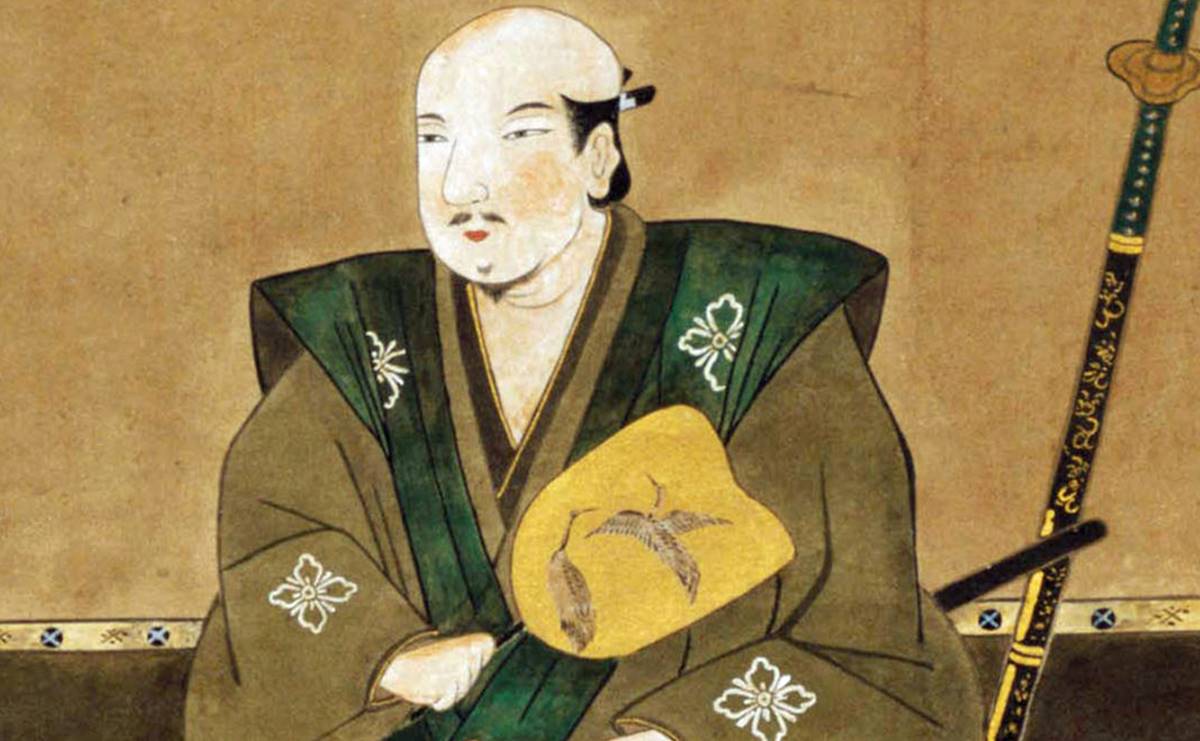

武田信玄は本当に戦国最強の大名と言えるのか 戦歴や人物像に迫る53年の生涯

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

諏訪氏の母を持つ武田勝頼

武田勝頼の生年は、天文15年(1546年)。

同年生まれには黒田官兵衛孝高や最上義光がおり、ほぼ同期となるのが真田昌幸(1歳下)や、徳川家康(4歳上)あたりまで含められましょうか。

この世代の武将たちは1600年「関ヶ原の戦い」において、人生経験と体力をフルに発揮できた時期に当たります。

そう考えると、勝頼の生涯がいかに短かったか……。

父・信玄にとって勝頼は四男でした。

母は正室・三条夫人ではなく、諏訪氏(法名・乾福寺殿)の娘。本稿では法名表記の「乾福寺殿」とします。

フィクションで有名になった「湖衣姫」や「由布姫」はいずれも創作の産物であり、実名は不明です。

確かに地元の行事等ではこうした名前が用いられたりしますが、史実ではありません。

ではなぜ、フィクションで彼女が取り上げられやすいのか?

というと、その生涯が劇的であったからでしょう。

武田信玄は、妹・彌々(ねね)を諏訪頼重に嫁がせていたにも関わらず、諏訪家に攻め込み、頼重を切腹に追いやりました。

諏訪氏にとってはあまりに予想外のことでありました。

ほんの少し前に同家では、寅王丸のお宮参りを行なっていたばかり。武田の侵攻に対して、備えは無きに等しいものだったのです。

こう書いていきますと、信玄があまりに非道に思えるかもしれませんが、おぼろげなから動機は見えてきます。

父の武田信虎を追放してからというもの、武田家では新体制構築のため信玄は忙殺されていました。

-

武田信虎はなぜ息子の信玄に追放された?強国の土台を築いた生涯81年

続きを見る

その間、関東から海野氏が、信濃・佐久郡へ侵攻の機を狙っておりました。

海野氏とは、武田信虎らに敗北し、関東へ逃れた国衆です。

真田信繁(幸村)や真田信之の祖父となる真田幸綱も、この一族に属しており、当時の彼らは関東管領・上杉氏の支援を受けていました。

彼らの侵攻を受けた諏訪氏側では、海野・上杉と領土分割を含めた和平交渉を行なったのですが、これが信玄にとっては裏切りにも等しい行為となります。

「こちら(武田)が忙しいからって、勝手に敵と手を結ぶとはどういうことだ!」

そう叱られても仕方のない内容だったのです。

ゆえに信玄に攻め込まれると呆気ない敗北を喫し、さらには直後の悲劇をもたらします。

信玄の甥にあたり、諏訪家の跡継ぎ候補だった寅王丸は出家させられました。

これによって寅王丸の母であり、信玄の妹でもある彌々が、どれだけ苦しんだことか。

夫・頼重が死へ追い込まれ、我が子の出家の原因となったのは、実の兄なのです。あまりに心労が大きかったのか、彼女も夫を追うようにして、16年の短い生涯を終えます。

そんな頼重の遺女であったのが、乾福寺殿。

「かくれなきびじん」と『甲陽軍鑑』に記されたその美貌が信玄の目に留まったとされます。

一族の仇である、憎き敵の目にとまる美貌の姫君――なんとも劇的ではありませんか。

フィクションではここで『甲陽軍鑑』の記述を基にして「山本勘助が輿入れの準備を進めた」と、ドラマチックな盛り上げ方がなされるわけです。

あまりに酷い顛末を和らげる効果も狙っているのでしょう。これは創作と考えられます。

ただし、敵の姫を側室とする信玄の決定を危険視する反対意見は当時から武田家内にありました。

信玄は本当に、美貌に惹かれて乾福寺殿を側室にしたのでしょうか?

そうではないでしょう。

諏訪氏を取り込むためにはその血を引く側室を迎え、子を産ませて跡を継がせれば有利になるのは確かなこと。それを踏まえてのことなら筋が通ります。

特にこれは、大名と国衆の微妙な関係を考えると腑に落ちるはずです。

こうした政治的動機は、背景の説明がややこしく、フィクションではむしろ邪魔になりがちです。

そんなことよりも乾福寺殿を運命の姫君として、三条夫人がそんな彼女に嫉妬した――という筋書きの方がたやすく盛り上がるもので、ストーリーとして採用されやすい。後世の思惑からの逆算ですね。

問題は、なぜ側室の母である四男を後継者にしたのか?ということでしょう。

話は簡単で、信玄の息子たちは以下のように

嫡男・義信の死

二男・海野信親の視覚障害

三男・信之の夭折

次々と跡継ぎ候補から外れてしまい、やむを得ず勝頼が継ぐという展開になったのです。

-

信玄の嫡男・武田義信はなぜ廃嫡&自害へ追い込まれた?30年の生涯

続きを見る

高遠諏訪頼嗣の後継者

信玄が乾福寺殿を側室にした理由は、政治的な思惑が濃厚です。

彼女との間に生まれた男児を、諏訪氏の惣家後継者にすることを信玄は考えていた。

となると、諏訪頼重の遺児である寅王丸はその地位を失ってしまい、実際、彼は出家後に信玄殺害を試みて、逆に誅殺されたと伝わっています。

一方、諏訪家を継ぐ予定となった武田勝頼は、17歳で伊那郡高遠城に在城を命じられ、高遠諏訪頼嗣の後継者である【諏訪勝頼】となりました。

そうはいえども、諏訪郡統治や、諏訪大社の祭祀に、彼の関与の形跡はなく、どこか中途半端な体制であります。

寅王丸のこともあり、諏訪衆には勝頼への反発もあったのでしょう。

そもそも、この「勝頼」という名前にも、彼の中途半端な立場を感じさせます。

武田信玄の親族や家臣の重要性は、諱からうかがえます。

甲斐武田における諱の重要性

【信】の字

→武田氏の通字(義信)

【虎】の字

→武田信虎から

【昌】の字

→武田中興の祖・信昌から

【勝】の字

→信玄の幼名・勝千代から(勝頼)

ご覧のとおり、勝頼は義信より扱いがかなり低い。

その理由は、母が正室であるかどうか、という差も考えなくてはなりません。

キリスト教圏では、生母の地位と正式な結婚であるかどうか――というのは継承権の上で重要視されます。

あのナポレオンですら、庶子がいても継承権はありません。これは非常に重要なことです。

-

ナポレオン1世2世3世4世の生涯をスッキリ整理!歴史に翻弄された皇帝たち

続きを見る

東アジア文化圏では、生母が側室であっても継承権そのものは失われません。

ただ、誤解を生みやすいところでもあって、

【庶子は継承権がある】=【生母の身分は関係ない】とはならない

ことに注意が必要です。

結局、母の身分はとても大切なのです。

江戸時代の将軍は、ほぼ側室が生母であることが続いています。そうしたことから誤解が生じやすいのでしょう。

正室と側室いずれにも男子がいた場合、正室の子の方が優遇されます(織田信長も順番だけ見れば長男ではなく、側室から生まれた兄がいる)。

さらには側室同士であっても、身分に明確な差があれば、より「上」のほうが有利なのです。

なんせ我が国には

「劣り腹」=身分が低い母生まれの子

という、ゾッとするような言葉もあったほどですから。

このことを踏まえますと、勝頼が出生時から背負った不運がおわかりいただけるかと思います。

滅ぼされた家の不吉な姫が母――。

生まれながらにして、武田家の男子としては一段低く、家臣として一門を支える役割を期待されていたのです。

それが今川氏との関係悪化によって嫡男の武田義信が死に追いやられ、想定外の相続をすることになったのでした。

※続きは【次のページへ】をclick!