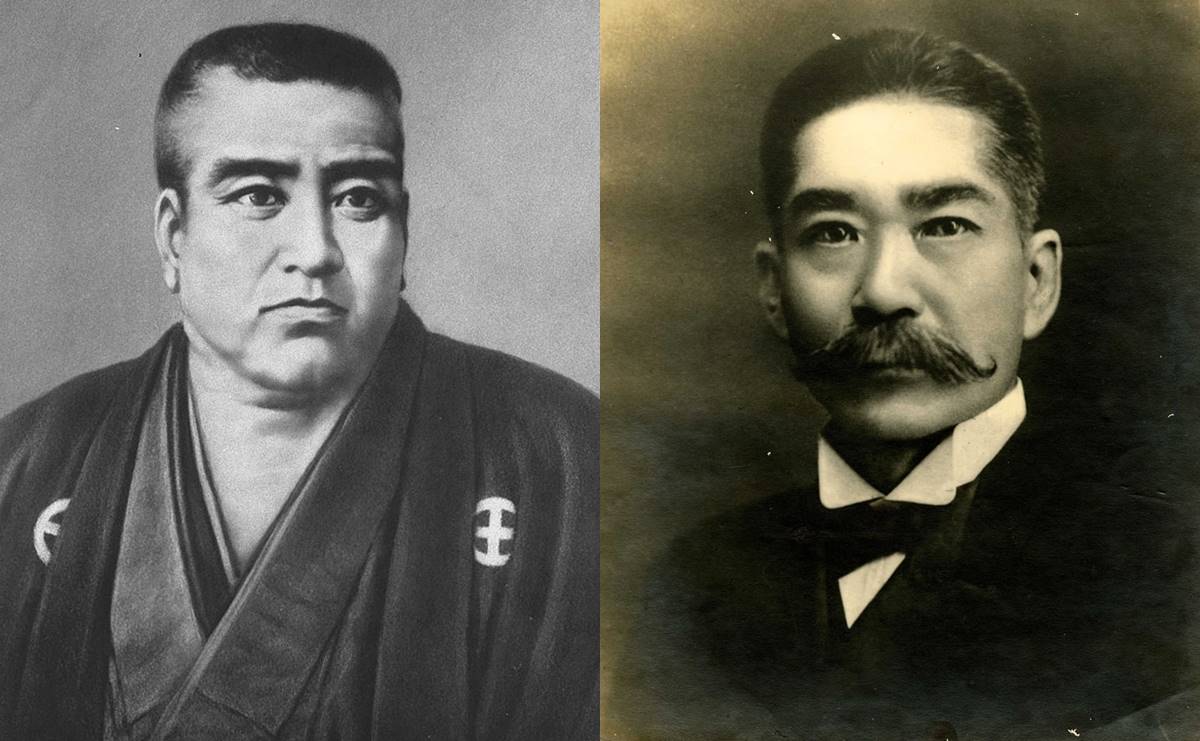

奄美大島へ西郷隆盛が流され、島で生誕した2人の子供。

そのうちの一人が万延2年(1861年)1月2日に生まれた西郷菊次郎です。

実は、この菊次郎が父の思い出を語る――そんなスタンスで進むのが、林真理子氏の『西郷どん』でした。

京都市長に任ぜられる前は台湾総督府でも働くなど、史実においては優秀な外務官僚であり政治家だったという印象です。

では英雄子息は実際のところ、いかなる運命を辿ったのか?

西郷菊次郎の生涯を見て参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

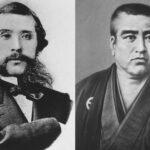

西郷には3人の妻と5人の子女

まず最初に、西郷隆盛の妻と、その子女を確認しておきたいと思います。

◆1番目の妻~伊集院須賀(1852年結婚-1854年離縁/没年不明)

・子どもなし

※以下は伊集院須賀の生涯まとめ記事となります

-

西郷1人目の妻・伊集院須賀とは?わずか2年でスピード離婚した理由

続きを見る

-

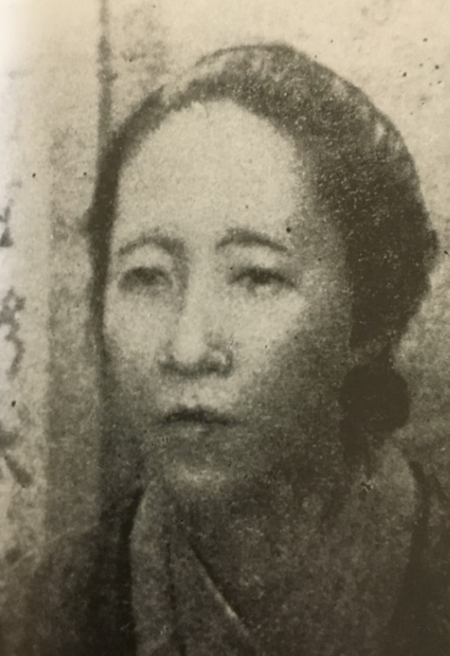

愛加那(西郷2番目の妻)はどんな女性?菊次郎を産んだ奄美の島妻

続きを見る

-

西郷3番目の妻・岩山糸(糸子)銅像見て「こげなお人じゃなかった」

続きを見る

ご覧の通り子どもは全部で5人です。

最初の妻である伊集院須賀は、結婚間もなくして西郷の江戸行きを機に離縁。

その後、奄美大島で出会ったのが愛加那であり、菊次郎はその長男でした。

長男なのに「次郎」となったのはなぜか?

奄美大島で生まれ、鹿児島に引き取られる

万延2年(1860年)、西郷菊次郎は、西郷隆盛の長男として奄美大島で誕生しました。

父が35才の時にうまれた、初めての子です。

それでも敢えて「次郎」としたのは、母の愛加那が「島妻(アンゴ)」であったことから庶子扱いとなったため――と、小説版『西郷どん』では説明されています。

母の愛加那だけでなく、菊次郎と妹・菊子は、奄美大島で暮らす西郷の心をよく慰めたことでしょう。

そもそも西郷が島流しにされたのは、島津斉彬が死んで井伊直弼の安政の大獄が始まり、一橋慶喜(後の徳川慶喜)を推していた一橋派が政治的に弾圧されたのがキッカケです。

-

安政の大獄はなぜ実行されたか?誤解されがちな井伊の赤鬼とその理由

続きを見る

西郷は、幕府から目をつけられていた僧・月照と共に錦江湾へ入水自殺を試み、奇跡的に助かった後、薩摩藩からは「死んだ」ことにされて島へ流されていたのでした。

薩摩としては、2人は厄介者だったのですね。

それでも大久保利通の働きかけや、西郷の実力そのものが大きかったのでしょう。

-

大久保利通49年の生涯まとめ【年表付】紀尾井坂に斃れた西郷の親友

続きを見る

島での暮らしは1858年に始まり、そして1861年に薩摩へ復帰。

愛加那を連れていくことはできない代わりに、子どもは薩摩で教育を受けることが許されました。

父の復帰から遅れること約8年。

明治2年(1869年)、菊次郎9才の時、菊子と共に2人の子どもたちは鹿児島へ引き取られます。

糸は実子と分け隔てなく育てた

菊次郎にとって新しい薩摩での生活。

そこにいたのは父の再婚相手である岩山糸(西郷糸子)でした。

彼女は、心やさしく度量の広い女性であり、実子・寅太郎らと分け隔てなく菊次郎・菊子の兄妹を大切に育てます。

むろん薩摩の子どもですから、菊次郎も父同様に郷中教育(ごじゅうきょういく)を受けます。

詳細は以下の記事に譲りますが、郷中教育とは

・負けるな

・嘘をいうな

・弱い者いじめをするな

という3つの教えをもとに、勉学や武芸を先輩後輩で教え合うもの。

-

西郷や大久保を育てた郷中教育~泣こかい飛ぼかい泣こよかひっ飛べ!

続きを見る

例えば儒教経典だけでも四書五経(四書は『論語』『大学』『中庸』『孟子』で、五経は『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』『礼記』『孝経』『近思録』)というように膨大なものとなります。

薩摩は、示現流や薬丸自顕流という殺人剣で恐れられると同時に、藩士の学問教育も徹底しておりました。

-

薩摩示現流&薬丸自顕流の恐ろしさとは?新選組も警戒した一の太刀

続きを見る

※続きは【次のページへ】をclick!