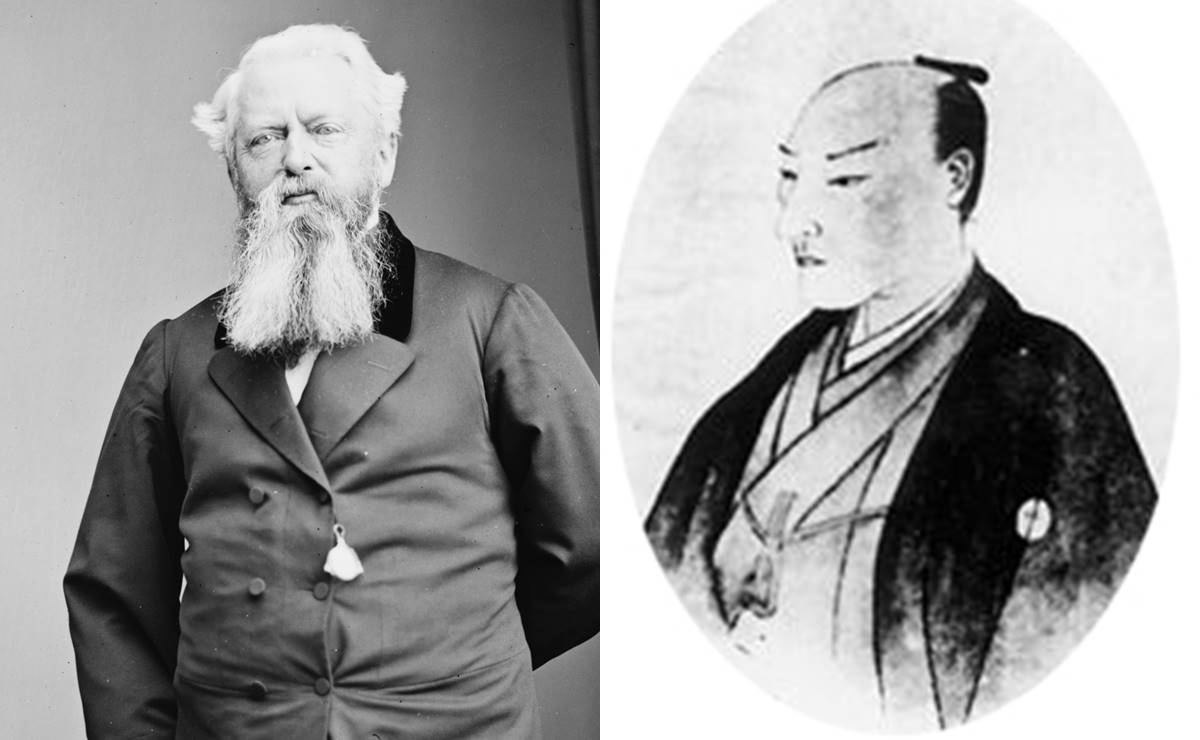

幕末に、アメリカ人を相手にした交渉手腕を高く評価されながら、昨年の大河ドラマ『青天を衝け』では残念な描き方をされてしまった幕臣がいます。

外国奉行・岩瀬忠震(いわせただなり)です。

岩瀬がハリスを相手に臨んだのは、当時の幕府を揺るがした日米修好通商条約であり、安政5年(1858年)6月19日に締結。

【アメリカの要求を一方的に受け入れた、屈辱的な不平等条約だ!】

として語られますが、これがどうして冷静に見てみれば、十分理に適った、日本にとっては当時最高の取り組みだったことがわかります。

本稿では、岩瀬の生涯と日米修好通商条約、特にタウンゼント・ハリスとの交渉を中心に見て参りたいと思います。

お好きな項目に飛べる目次

左内も認めた教養人・岩瀬忠震

まず岩瀬本人の軌跡の前に……。

大河ドラマ『西郷どん』や『青天を衝け』における登場人物は、大体が次のようなスタンスです。

「幕府は無能である!」

幕末フィクションでは明治維新にかけて勝者が主役になることが多いため、度々こんな風に描かれますよね。

そればかりか学校の授業でも、江戸末期の幕府が無能だったからこそ、不平等条約に調印してしまい、明治以降も何十年も苦しむことになった――と習うことでしょう。

しかし、果たしてそう言い切れるでしょうか?

ここで見てみたいのが、若き才人として知られた橋本左内が、当時構想していた一橋派のメンバーです。

有力大名(幕末の四賢侯)を中心に、デキる人物を登用したもので、

・川路聖謨(かわじとしあきら)

・永井尚志(ながいなおゆき)

・岩瀬忠震←本日の主役

の三人は全員が幕臣(幕府の家臣・旗本と御家人)です。

『西郷どん』には登場しませんが『青天を衝け』では何度かお目にかかっていますよね。

史実の西郷隆盛が、その見識の深さに心酔したという橋本左内のアイデアですから、明治維新のメンバーから見ても彼らが十分に有能な人物だったことは間違いないでしょう。

※以下は橋本左内と西郷隆盛の関連記事となります

-

西郷の心に居続けた橋本左内26年の生涯~福井藩の天才 哀しき最期

続きを見る

-

西郷隆盛 史実の人物像に迫る~誕生から西南戦争まで49年の生涯

続きを見る

外国人も「愛想がよく教養に溢れた」と評す

日米修好通商条約の締結については、以下のことを考慮する必要があるのではないでしょうか?

1.そもそも幕臣以外に交渉可能な人物がいたか?

2.領事裁判権(外国人犯罪者を日本で裁く権利)を得たとしても、当時、諸外国の法律や慣例を知らない日本人が、適切に裁くことができたのか?

3.外国との貿易を始めるにあたり、適切な関税自主権を日本で判断できるのか?

明治政府の元勲となる人物たちも、嘉永6年(1853年)の黒船来航当時は「穢らわしい異人どもに、この国を好きにさせてよいものか!」とイキリ立っていたに過ぎません。

地方でオラついているヤンキーみたいなもので、自分たちが本気で条約交渉に取り組む責務はない。

ゆえに、ある意味、無責任に攘夷などを掲げられた一面もあったでしょう。

他の大半の大名たちも「なんとか先延ばしにできませんかね~」と現実逃避したり、朝廷の人々は、そもそも開国の意味すらわかっていない。

要するに、幕府官僚しかマトモに外交を担えなかった状況です。

そして、そんな中で彼らはベストを尽くしました。

明治維新が成し遂げられなかったら、日本も植民地にされていたかもしれない――ではなく、もしも幕府官僚が本当に無能だったら、植民地にされていた可能性がある――とも考えられるハズです。

岩瀬は、そんな幕臣の中でもトップクラスの交渉センスを持ち、相手の外国人からは、

「彼こそが日本で出会った中でも最も愛想の良い、教養にあふれた人物」

と言われたのでした。

前置きが長くなり申し訳ありません。岩瀬本人の軌跡を見て参りましょう。

旗本、部屋住みの身だった

岩瀬は文政元年(1818年)、江戸で生まれました。

父は旗本の設楽貞丈。母は林述斎の娘。岩瀬はその三男でした。

「設楽」という姓にピンと来た方もおられるでしょうか。

彼の先祖は「長篠の戦い」が行われた「設楽原」に居住しており、この戦いにも参加していました。

-

長篠の戦いで信長の戦術眼が鬼当たり!勝因は鉄砲ではなく天然の要害

続きを見る

岩瀬は天保5年(1834年)、旗本・岩瀬忠正の養子となり、終生部屋住の身分となります。

当時の旗本というのは、実際、あまりやることがありません。

「無為の日々」といってもよいような、ノンビリとした青年時代。

しかし学業には秀でており、当時トップクラスの教育機関「昌平黌(しょうへいこう/別名・昌平坂学問所)」で学問を続けていました。

昌平黌は、外国奉行と関係の深そうな蘭学のカリキュラムとは無縁です。

岩瀬も伝統的な儒学を学んでおり、勝海舟や福沢諭吉のように西洋の学問に通じていたワケではありません。

-

なぜ勝海舟は明治維新後に姿を消したのか?生粋の江戸っ子77年の生涯

続きを見る

-

勝や榎本にケンカを売った福沢諭吉~慶応創始者の正体は超武骨な武士

続きを見る

確かに、学業は優秀で、ユーモアに富み、頭の回転は抜群。

ただ、それでも当時の日本人としては、ちょっとデキる程度であり、勝海舟のように早くから注目されてもいない。

そんな彼も、黒船来航で運命が激変するのでした。

老中・阿部に抜擢される

嘉永6年(1853年)、ついに黒船が来航します。

そこで老中首座・阿部正弘が行ったのは、適材適所の人材登用。

そのお眼鏡にかない「海防掛目付」に抜擢されたのが、岩瀬でした。

※続きは【次のページへ】をclick!