幕末の政局において、大きな動きをしており、影響も非常にある。

にも関わらず、なぜか動向が追いにくい人物がいます。

慶応2年(1867年)12月25日に崩御された孝明天皇です。

重要人物でありながら、なぜだか幕末のフィクション作品において登場シーンは多くない。

特に、長州藩にスポットが当たるときに存在感が薄いのは顕著な傾向があり、『花燃ゆ』(2015年)もそうでした。

何か不自然だとは思いませんか?

幕末の長州藩士たちは、天皇を奉じて行動する尊王スタンスのはずです。

それなのに、肝心要の、彼らが崇拝していたはずの天皇が、その作品で大きく取り扱われない。

一体どういうことなのか。

と、そこには複雑な理由がありまして。

本稿では、孝明天皇の生涯を追いながら、その辺の事情についても模索してみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

光格天皇の孫として誕生

孝明天皇は天保2年(1831年)、仁孝天皇の第4皇子として誕生しました。

母は正親町実光の娘・雅子(新待賢門院)。

諱は統仁(おさひと)、幼称は煕(ひろ)宮といいます。

江戸時代の天皇というとおとなしい印象を受けるかと思いますが、必ずしもそうではありません。

孝明天皇の祖父にあたる光格天皇は活動的で、朝廷の権威復活に尽力した人物でした。

徳川幕府のもと、朝廷公家は無力であったと思われがちですが、実は幕末に向かって徐々に存在感を増していました。

国学の普及も、後押しすることになりました。

孫である孝明天皇も、祖父同様、じっとしているだけの人物でありません。

天保6年(1835年)、儲君(皇太子)とされ、天保11年(1840年)には立太子の儀。

さらに弘化3年(1864年)に父天皇の崩御のあとをうけて践祚の儀をあげ、弘化4年(1865年)に即位を果たしました。

攘夷を求める孝明天皇

孝明天皇の存在が、歴史の中で大きく現れてくるのが、嘉永6年(1853年)の黒船来航以降です。

このとき幕府は、黒船来航に関して事前に情報を察知しており、

【開国しかない】

という結論に至りました。

非常に合理的な判断でしたが、そこまで事情を把握しているのは、幕臣や蘭学者、異国船の接近にさらされていた薩摩藩主など、ごく一部の者たちです。

歴史の授業で印象付けられるような【幕府が外国に好き勝手やられた】とか、そう単純なものではありません。

ただ、当時の日本中は攘夷ムードが浸透しておりましてひたっていました。

幕府があまりに外国事情を隠蔽し過ぎたことも、マイナス要素だったのかもしれません。

ともかく幕府は、アメリカと日米修好通商条約を結ぶことを決め、大名に伝達すると反対意見が噴出。

困り果てた結果、朝廷の権威に頼ろうとします。

このとき、幕府の老中・堀田正睦や、幕臣・岩瀬忠震らは知らなかったのです。

孝明天皇は激しい攘夷派であり、かつ意志強固であることを……。

結果的に、この朝廷への運動は大失敗でした。

-

幕府と朝廷の板挟みで苦しんだ堀田正睦~優秀な開明派 55年の生涯を振り返る

続きを見る

-

実はアメリカを圧倒していた幕臣・岩瀬忠震~日米修好通商条約の真実

続きを見る

幕府の屋台骨を揺るがす遠因は、朝廷に意見を求めたことがあげられます。

孝明天皇は、ひたむきな攘夷を求め、開国に理解を示しませんでした。

老中・堀田は勅許を断念する一方で、井伊直弼は勅許なしの条約調印をしてしまいます。

そしてこの先、政局は泥沼に突っ込んでゆきます。

「安政の大獄」

「桜田門外の変」

といった皆さんご存知の大事件が勃発。

ここまで事態がこじれたのは、我が子・一橋慶喜を次期将軍にしたい水戸の徳川斉昭が調停工作を行い(将軍継嗣問題)、「戊午の密勅」を水戸藩にくださせたことも、背景としてありました。

-

史実の徳川斉昭は幕府を揺るがす問題児だった?そして水戸家は崩壊へ

続きを見る

二世紀近く、政治に関与できなかったはずの朝廷と公家。

その彼らに力があることがハッキリを示されたのです。

しかし、それはよいことだったのでしょうか?

京都から動かず、外国事情を仕入れることもできず、政務から遠ざかっていた皇室と朝廷。

対外的な知識と実務能力に乏しく、それでいて陰謀は得意という……。

彼らは幕末という局面で、大きな爆弾と化してゆくのでした。

孝明天皇の意志

ここで注意しておきたいのが、

【孝明天皇に倒幕の意志は全くなかった】

という点です。

孝明天皇は、確かに攘夷派でした。

が、それは=倒幕ではなく、あくまで幕府と力を合わせて協調路線を歩むというもの。

彼は穏健派で、攘夷にかこつけた戦争や暴力を嫌っていたのです。

しかし、過激な尊王攘夷派はそうではありません。

天皇は、異人に弱腰の幕府を倒すことを望んでいるという前提で、様々な行動を起こします。

幕末の政局が混乱しやすくなるのは、

「俺たちは天皇の意志を奉じて行動している!」

と行動を起こす人々が、実はその意志とは正反対の行動を取っていることが頻発したからです。

しかも、孝明天皇の意志に背いていた人々が勝利をおさめたため、そのことが隠蔽されがちであり、事態をさらにややこしくさせています。

これこそが、長州主役の大河に孝明天皇が出てこない理由でもあります。

京都を中心に混乱する政局

安政7年(1860年)3月3日。

【桜田門外の変】というテロリズムが勃発。

-

桜田門外の変と意外な事実~井伊の首を取ったのは薩摩藩士だった

続きを見る

幕府の権威がジリジリと低下する中、京都はさらに存在感を増してゆきました。

日本各地から尊皇を唱える者たちが集い、不穏な空気が醸成されるのです。

幕府内でも分裂が起こります。

幕府閣僚が江戸と京都に滞在するようになり、彼らの間で意見がたびたび割れるようになりました。

江戸の閣僚たちは、徐々に西洋人たちにも慣れてゆき、開国こそ当然であると思うようになります。

彼らにすれば、京都の意見は古くさく、国家の一大事をふまえていない、的外れなものでしかありません。実際、攘夷などが可能でないことを長州や薩摩を筆頭に痛感させられています。

一方、京都の閣僚は、どうしても朝廷や天皇の意志を尊重せざるを得ないわけです。

それだけでなく公卿も意見が分裂しておりました。倒幕すら念頭においた長州藩と親しい公卿らは、過激な攘夷を後押しするような工作に手を貸しました。

彼らは天皇とは距離があり、孝明天皇自身の考えを知る機会は少なかったようです。

しかし、たちの悪いことに彼らは勅(=天皇の言葉)を偽造できてしまいました。

これも幕末混乱の一因を招きます。

なぜ長州藩は、この時期に無茶苦茶な攘夷を繰り返したのか?

その答えのひとつに、文久年間に以下のような流れがあったからです。

長州藩が「奉勅攘夷」を行う

↓

味方の公卿がそれに対して「褒勅」を出す

↓

「天皇にも褒められたし、攘夷をもっとがんばるで!」

↓

長州藩が「奉勅攘夷」を行う

当然ながらこれには大問題がありまして。

孝明天皇は「長州藩に攘夷をしろとは言っていないし、それを褒めたおぼえもない」のです。

結果、天皇の意志がようやく発揮されたのが、

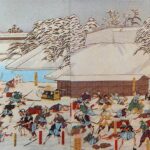

「八月十八の政変」

「禁門の変」

でした。

簡単に言えば長州藩が、会津藩と薩摩藩に追い出されるというもので、詳細は以下の流れをご覧ください。

-

禁門の変(蛤御門の変)はなぜ起きた?孝明天皇が長州藩の排除を望む

続きを見る

※続きは【次のページへ】をclick!