しかし、ごく稀に、文字通りの「聖人」としか思えないような人もいます。

今回は江戸時代にいた、そんな人のお話。

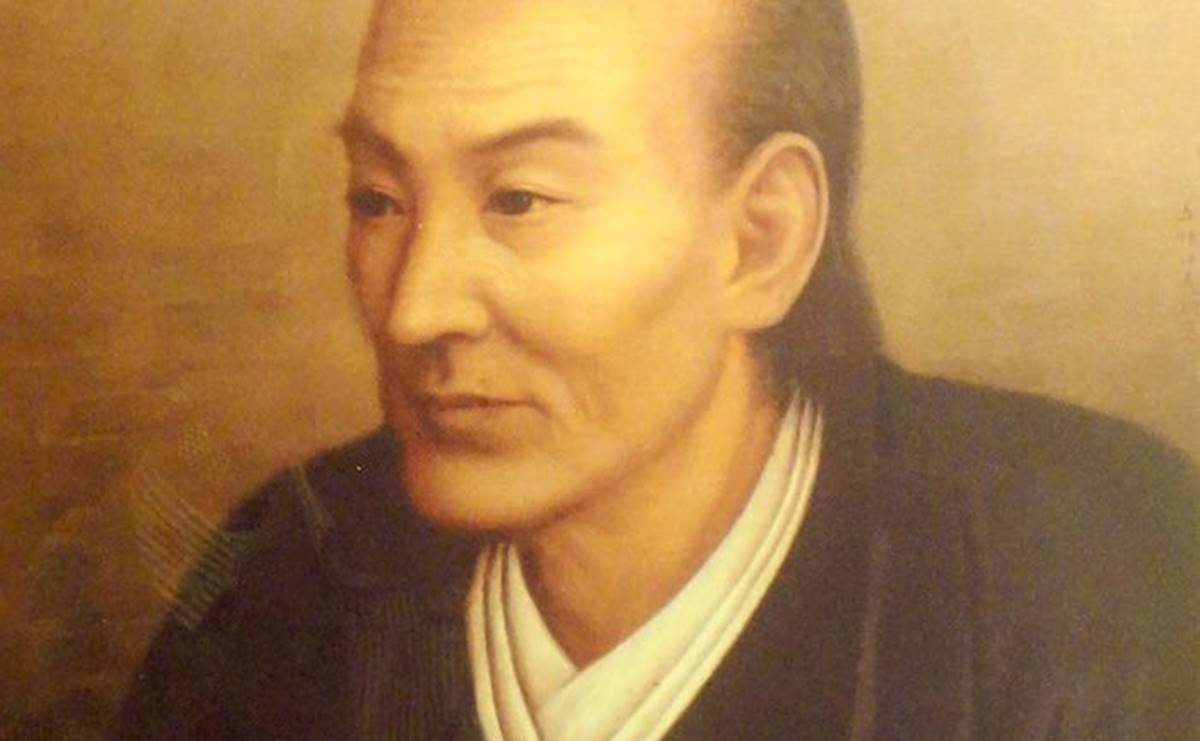

文久三年(1863年)6月10日は、緒方洪庵(こうあん)が亡くなった日です。

この時期に活躍していた蘭学者・医師の中でも特に高名な人ですが、前半生は苦労の連続。

まぁ、晩年もある意味、不幸なのですが…….。

いつも通り順を追ってみていきましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

家督は継げず藩財政も逼迫

洪庵は、現在の岡山県西部にあった足守藩士の三男として文化七年(1810年)に生まれました。

長兄は夭折していたため、次兄が跡継ぎになっています。この次兄が健康かつ文武両道で、いかにも武家の跡継ぎらしい人でした。

他に姉が一人いて、和歌を得意としており、洪庵にも素養があったようです。

父は身分が高いとはいえませんでしたが、藩の経済や訴訟に関する仕事をしており、学問や文化も身につけていた知識人でした。

そんな環境のもと、洪庵は早いうちに自身の将来をどうするか、と意識するようになったようです。

武家の男子は、跡継ぎでない場合はどこかへ養子に行くか、出家するか……あるいは部屋住みという名の穀潰しとして白眼視されるかのどれか。

跡継ぎ候補の次兄が健康で無事に家督を継ぐと思われていれば、その下の洪庵が将来に不安を抱いたのもごく自然なことだったでしょう。

また、洪庵一家がお世話になっている足守藩も、経済的にはご多分に漏れず窮乏しており、藩校や私塾が機能していないという厳しい状況でした。

洪庵の父を含め、藩士の給米なども半減されるほどです。

そのため、洪庵は父や兄から読み書きや漢籍を学んでいたと考えられます。

また、小さい頃体が弱く、兄のように武道に励むということも難しく思われました。

医師を目指して大坂の中天游塾へ

運命がにわかに動き始めたのは洪庵13歳のとき。

長崎にシーボルトが来日し、西洋医学の噂が聞こえ始めます。

-

シーボルトは生粋の親日家? あの事件から30年後に再来日していた

続きを見る

身の振り方を決めかねていた洪庵は、ここで「医師になって生計を立てられるようになろう!」と決意。16歳で元服し、翌年大坂の中天游(なかてんゆう)塾へ入門します。

事後承諾ではありましたが、父から「息子に学問をさせたいので、藩を離れることをお許し下さい」と藩主に頼んでもらっていたため、脱藩ではありません。

藩としても武士が多すぎると養いきれませんし、自力で稼げるようになりたいというのは大歓迎だったでしょうね。

洪庵の最初の師匠である天游は、大槻玄沢の弟子だった人です。

-

大槻玄沢が発展させた蘭学&医学とその生涯~師匠の玄白や良沢はどう見ていた?

続きを見る

医学の他に国学や神道、蘭学にも造詣が深く、洪庵は幅広い分野の知識を得ることができました。

一方、そのヤル気と頭脳を評価した天游は、洪庵に対して「江戸でもっと勉強したほうがいい」と勧めます。

江戸にはスグに入れない!?

かくして師の勧めに従い、21歳で江戸に向かった洪庵。

当時の私塾は入学金として師匠に進物を送らなければならず、すぐに用立てることができませんでした。

そのため、木更津あたりで一年ほど、周辺の医師に蘭学や西洋医学の知識を与えて、対価にお金をもらって準備しています。

当初は泊まるところもなく、見かねたとあるお寺の住職が「それならうちにお泊まりなさい」と声をかけてくれたのだとか。

※続きは【次のページへ】をclick!