世の中には、科学や理屈で説明のつかないことも時に起こります。

「偶然」で片付けることもできますが、それにしてはタイミングが良すぎる……というもので、誰しも一生に一度はそんな体験をするのではないでしょうか。

天禄六年(1693年)6月27日、宝井其角(たからいきかく)という俳人が雨乞いの歌を詠んだところ、まさに神がかりなことが起きました。

雨乞いなんていうとオカルトに感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実例を見るとなかなかバカにできない気もしてきます。

それでは、この日の経緯をみていきましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

三囲神社で雨乞いのお祈りが行われていた

この1693年という年はひどい空梅雨で、農村部だけでなく江戸市中の町人も皆困っていたところでした。

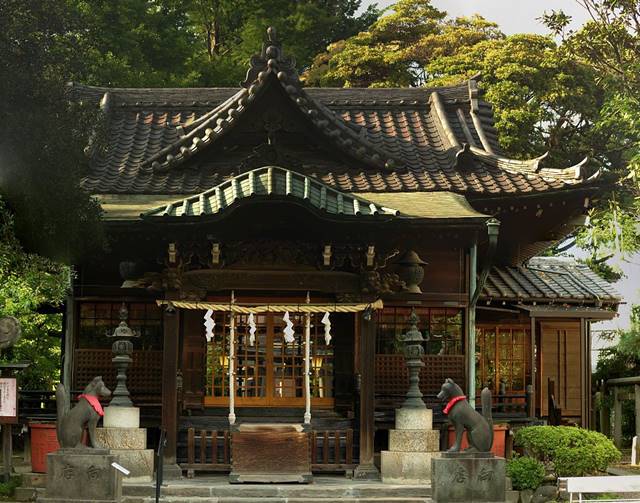

そしてこの6月27日には三囲神社(現・東京都墨田区)で地元の人々が雨乞いのお祈りをしていたのです。

三囲神社の社殿/photo by Takayama Sora wikipediaより引用

祭神は宇迦御魂之命(うがのみたまのみこと・穀物の神様で稲荷神と同一)ですから、農民も多く来ていたでしょうね。

たまたま其角が通りかかると、人々は藁にもすがる思いで、雨乞いへの協力を頼みました。

彼は頭を丸めていたため、パッと見た感じがお坊さんだったのです。

僧侶にお経を挙げてもらって、雨乞いを手伝ってもらおうとしたんですね。

現代であれば服装でわかりますが、当時は皆和服ですから、区別がつかなかったのでしょう。無理もない話です。

其角はもちろん「いや、ワシただの俳人だからそんなん無理(´・ω・`)」(意訳)と断りましたが、人々は「それならそれでいいから、何か一句詠んで雨乞いを手伝ってくれ」と頼んだそうです。

「そんな無茶なヽ(;´Д`)ノ」

とは誰しも思うところですが、あまりに必死に頼まれて其角も断りきれなくなり、歌を詠むことにしました。

芭蕉の弟子だけに神様の眼鏡にかなった?

其角はこんな風に詠みました。

「遊ふた地や 田を見めくりの 神ならは」

当て字にするとこうなりますね。

↓

「夕立や 田を三囲の 神ならは」

さすが詩人、お見事!

すると、何ということでしょう。見事に雨が降り出し、皆歓喜!

何だか話がデキ過ぎな気もしますが、ホントに神様が聞いてて「いい歌だからおk」って感じだったのかもしれません。

実際、其角は松尾芭蕉の弟子でした。

-

俳人の前は帳簿の仕事も?松尾芭蕉の知られざる生涯51年まとめ

続きを見る

単なる偶然にせよ、こうした雨乞いの儀式が成功した例は、他にも国内外でちょいちょいあります。

日本では、飛鳥時代の皇極天皇の例が一番わかりやすいでしょうか。

※続きは【次のページへ】をclick!