些細な誤解だったり。

自分勝手な思い込みだったり。

笑って済む話ならいいんですけど、中には重大事件に発展してしまうこともあります。

本日はその最たる例であろう、江戸時代のとある事件のお話です。

延享四年(1747年)8月15日、四代目熊本藩主・細川宗孝(むねたか)が江戸城で殺害されました。

お好きな項目に飛べる目次

熊本藩主・細川宗孝と御家人・板倉勝該

この時期の江戸城で殺傷事件――というと「忠臣蔵じゃないの?」と思ってしまうかもしれません。

こちらは浅野内匠頭も吉良上野介も全く関係ありません。

※以下は赤穂浪士の関連記事となります

-

赤穂事件=赤穂浪士の討ち入りはテロ事件?史実はどのように進んだか

続きを見る

-

フィクションの『忠臣蔵』と史実の「赤穂事件」では何がどう違う?

続きを見る

犯人の行動は似通ってますが、この事件、被害者の細川宗孝にとっては災難以外の何物でもありませんでした。

というのも、単なる勘違いで殺されてしまったからです。

下手人は旗本(将軍に直接お目見えできる中で最下層の武士)の一人・板倉勝該(かつかね)という人物です。

名字からわかる通り、初代京都所司代・板倉勝重の後裔。

大名ではありませんが、6,000石の領地を受け継いだ立派な武士でした。

しかしこの方、普段から情緒不安定で言動のアヤシさがハンパなかったらしく、本家筋にあたる大名・板倉勝清がこう考えるほどでした。

「勝該が何かやらかさないうちに、ウチの息子を養子に入れて跡を継がせたほうがいいんじゃないか……」

この言動が勝該本人の耳に入ってしまったものだからさぁ大変。

「俺は真面目にやってるのに、本家とはいえよそに口を出されるいわれはない!ブッコロ!!」とブチキレてしまいます。

だから、その思考の飛躍を懸念していたんだってば……。

しかも、無駄にフットワークの軽い勝該。

江戸城に諸大名が集まる儀式の日に早速実行を思い立ったのです。

勝清ピンチ!

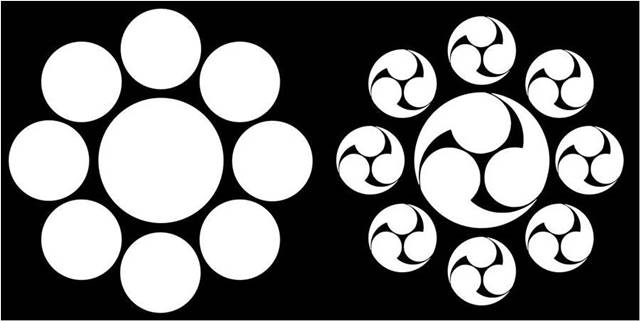

細川家は「九曜星」で板倉家は「九曜巴」

ところが、です。

実際に、勝清へ危害が及ぶことはありませんでした。

勝該が斬ったのは、板倉家とは全く関係ない細川宗孝だったからです。

顔を見間違える相手ではないし、なぜ、こんな展開になってしまったのか?

理由は、当時の武家が好んで用いたとある家紋のせいでした。

家紋は、戦国時代から武家の目印として広く使われる一方、複数の大名家が同じ紋を使っているという本末転倒なこともよくありました。

少し装飾を施したり、丸で囲んだりするなどして、見分けがつくように工夫されてはいたものの、背後から見ると「あれは◯◯家かな? それとも××家かな?」なんてことも日常茶飯事だったようで。

運の悪いことに、このときの板倉家と細川家もその一例だったのです。

両家とも「九曜」と呼ばれる、後ろからでは勝清なのか宗孝なのか全く見分けがつかなかったのです。

厳密に言えば細川家は「九曜星」という普通の◯で、板倉家は「九曜巴」という人魂が三つ集まった形×9という紋だったのですが、遠目から見ればほとんど同じに見えたのでしょう。

当時は髪型や服装のバリエーションも現代ほどありませんしね。

よほど勝該の腕がよかったのか――即死だった

ブチキレ状態の勝該は、相手をきちんと確かめないまま

「九曜紋=憎き勝清!!」

と思い込んで斬りかかってしまったのでした。

「松の廊下」でなくとも江戸城内での抜刀は厳禁です。

宗孝も、まさか背後から斬られるなんて思ってもいなかったでしょう。

身のこなしがまずかったのか。

よほど勝該の腕がよかったのか。

哀れ被害者の宗孝はその場で絶命してしまいます。

江戸城内での殺人というだけでトンデモない大騒動ですが、残された細川家の人々にとっても大問題となるところでした。

-

将軍様お膝元の江戸城で七度も勃発していた!切った張ったの刃傷事件全まとめ

続きを見る

宗孝はこのとき31歳。

当時の基準で言えば若すぎるということはないものの、まだまだ跡継ぎに慌てるような歳でもなく、これから藩政や子作りに励もうという頃合い。

つまり、宗孝亡き後に跡を継ぐべき子供がいなかったのです。

こりゃ、てぇへんだ。

突然の藩主の死。

さらに跡継ぎ不在=即刻改易=全員浪人化の恐怖に呆然とする細川家家臣たち。

もしかすると、藩祖・細川忠興やその子・忠利のアレコレが脳裏をよぎったかもしれません。

あるいはさらにその前のミスターチート・細川藤孝(細川幽斎)とか。

-

明智の妻を偏愛した細川忠興~名門武家 狂気の御曹司83年の生涯とは

続きを見る

-

細川藤孝(幽斎)は文武芸術に通じた光秀の盟友~しかし本能寺後は

続きを見る

どいつもこいつも化けて出てきそうで恐ろしいったらありゃしねえ!

そこで現れた救世主が……。

※続きは【次のページへ】をclick!