大奥といえば女同士のドロドロ――。

そんな争いが連想されたり、男たちが立ち入れない神聖不可侵の領域のようなイメージがあります。

しかし実際には、時代ごとに割と大きな変化があり、大奥の職制や費用など、組織に関する点が大きく影響しておりました。

例えば慶安4年(1651年)4月24日は、三代将軍・徳川家光の死去に伴い、大奥で大規模な人員整理も行われています。

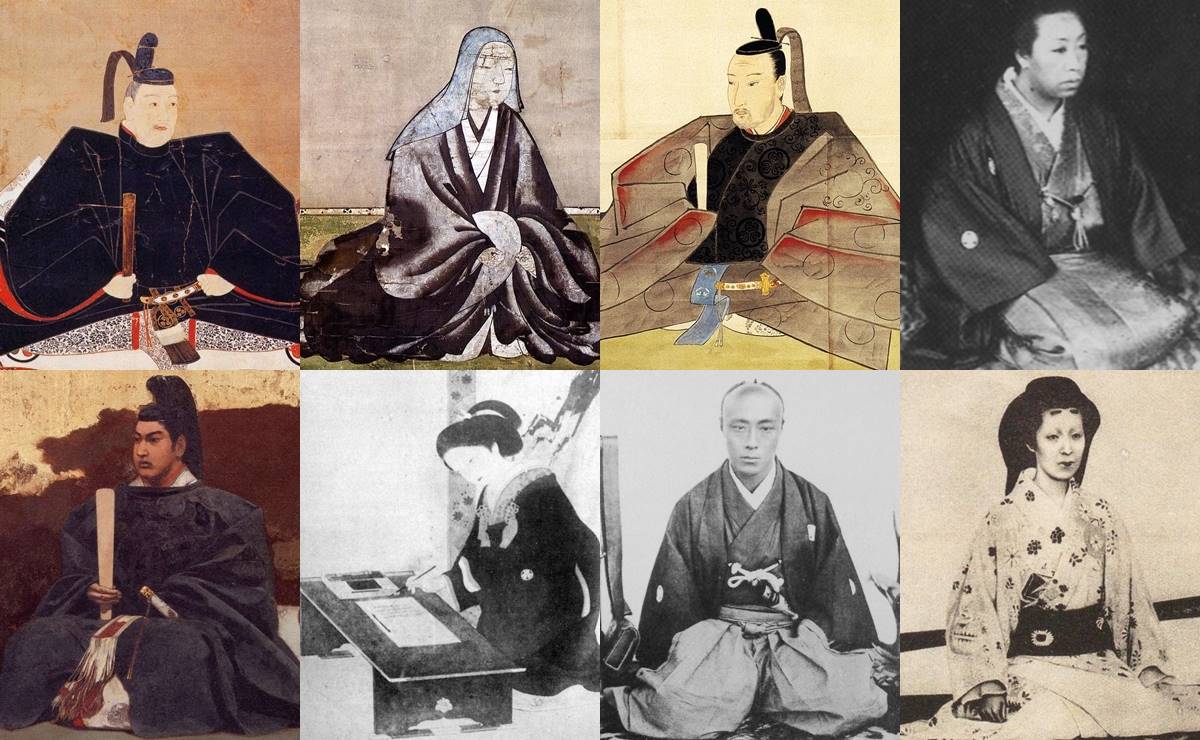

てなわけで今回は、大奥の女性でトップとなる将軍の正室「御台所(みだいどころ)」を15代すべてまとめてみました。

代々の将軍によって、御台所の扱いはかなり違いがあるんですよ。

お好きな項目に飛べる目次

【初代】家康の場合

徳川家康は幕府を作った時点で正室がおりません。混乱の時代なんで仕方ないですね。

-

徳川家康はなぜ天下人になれたのか?人質時代から荒波に揉まれた生涯75年

続きを見る

それを踏まえて最初の奥さんは築山殿となります。

今川家にゆかりの深いお姫様で、大河ドラマ『おんな城主 直虎』でも『どうする家康』でも重要なポジション(女優の菜々緒さん)。

長男・松平信康と長女・亀姫を産み、その後、悲劇に見舞われます。

通説では織田信長の命令で信康が自害し、築山殿も亡くなりました(最近は、松平信康派と徳川家康派に分かれての権力争いだったという見方が強まっていますね)。

家康は、その後も天下人を目指し、なんだかんだで20人以上の後妻や側室を持っています。

下記に別記事でマトメておりますのでよろしければご覧ください。

-

20人以上もいた徳川家康の妻・側室ってどんなメンツだった?

続きを見る

【二代】秀忠の場合

御台所はお江与の方です。

お江ともいわれる、浅井三姉妹の一人ですね。

三度目の結婚だったこともあり、実家がなく後ろ盾がいない――そんな負い目もあり一番追い詰められた状態だったのがお江与の方です。

徳川秀忠は恐妻家だったといわれています。

が、お江与の方が推していた次男・徳川忠長ではなく、最終的に長男である家光を将軍にしたあたり、実際はそうでもなかった感じがしますね。

なお、秀忠は正式な側室も持っていません。

-

なぜ徳川秀忠が二代目将軍に選ばれたのか 関ヶ原の遅刻は問題なし?

続きを見る

【三代】家光の場合

御台所は、鷹司孝子(たかつかさ たかこ)。

公家の鷹司家の出身ですから、文字通りのお姫様でした。

しかし、この夫婦はおそらく徳川将軍家どころか、武家全体を見ても屈指の仲の悪さだったと思われます。

なにせ、一度大奥に入ったのに、徳川家光によって西の丸に追い出されているのです。その後は御台所の呼び名すら取り上げられ、「中の丸殿」と呼ばれました。

二人の仲が険悪だった理由はハッキリしていません。

が、孝子と結婚した頃の家光はまだ20歳で、衆道の気が抜けていなかったと思われる頃合い。

そもそも大奥自体が、家光の女嫌いを改善するために作られたものだといわれていますので、その前から近辺にいたであろう孝子に、家光が興味を示さなかったのも頷けます。

せめて西の丸で、女中たちとのびのび暮らせていたらいいのですが……。

-

江戸時代の指針を決めたのは家康ではなく徳川家光だった?法律 経済 外交に注目

続きを見る

-

家光の実母はお江ではなく春日局?ミネルヴァ日本評伝選『春日局』

続きを見る

※続きは【次のページへ】をclick!