しかしハマるとこれほど抜け出せない学問もないようで、江戸時代の日本にも信じがたい天才数学者がいました。

宝永五年(1708年)10月24日、「算聖」と称えられた関孝和(たかかず/こうわ)が亡くなりました。

和算という日本独自の数学を修めた天才で、当時の世界レベルにあったと思われる方です。

群馬県出身者の皆様には『上毛カルタ』でお馴染みの存在ですね。

早速、その生涯を見て参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

将軍・家宣に数学の才を買われ

関孝和は、小さいころから【塵劫記(じんこうき)』などの数学書を好んで読んでいたという、根っからの数学好き。

現代であれば、いわゆる「ギフテッド」と呼ばれる突出的才能の持ち主として知られていたでしょう。

数字に対する尋常ならざる情熱っぷりを買われ、後の六代将軍・徳川家宣(当初は綱豊)に監査役として仕えました。

家宣が江戸に来るときにもお供をしています。

先代将軍は【犬公方】として悪名高いあの徳川綱吉でした。

【生類憐みの令】をはじめ、江戸の人々に倫理観をもたらしたということで、最近では再評価の動きもありますが、一方でお酒に税をかけたり、貨幣を作る段階で金属に混ぜ物をしたり、経済面では失政をやらかしています。

-

徳川綱吉は犬公方というより名君では?暴力排除で倫理を広めた人格者

続きを見る

-

生類憐れみの令は日本人に必要だった?倫理観を正した悪法に新評価

続きを見る

新しく将軍になった家宣の急務は、まずこれらの悪政を正して幕府への信頼を取り戻すことでした。

その過程でなくてはならないのは経済や数学に強い人材……ということで、孝和にもお声がかかったのでしょう。

発微算法「俺はできなかったけど誰かやってみろよ!」

孝和はまず、家宣のいた甲府周辺の地図を作成。

その後、新しい暦(カレンダー)を作ろうとしたのですが、他の人に追い越されてしまって完成させることはできませんでした。

その代わり、暦を作る過程で円周率が必要になったため、正131,072角形という「もう円じゃね?」という図形を使って近似値を割り出します。

この時点で文系には「へー」としか言いようがありません。

しかし孝和の本領発揮はここから。

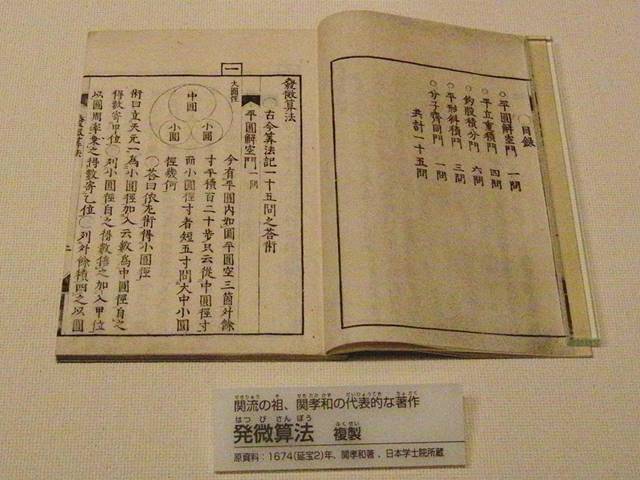

中国から伝わっていたのにすっかり忘れ去られていた「天元術」という計算方法を発展させ、「発微算法(はつびさんほう)」というやり方を編み出します。

何か必殺技の名前みたいになってきましたね。ゲームだったら何か召喚できそうです。

国立科学博物館に展示された『発微算法』/photo by Momotarou2012 wikipediaより引用

天元術については孝和以前にも研究した沢口一之という人がいて、本も出ていたのですが、天元術のままでは答えが出せない問題がありました。

一之はその15問を巻末に載せ、

「俺はできなかったけど誰かやってみろよ!」

と書き残していたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!