名前からすると「戦」を想定しがちですが、むしろ政争に近い性格を持ちます。

例えば保元の乱は、皇室の争い(後白河天皇vs崇徳上皇)に源平や藤原摂関家などが絡み合い、超ややこしいものでした。

実は、平治の乱も同様です。

図式化すると一見カンタンで、

敗北

源義朝

藤原信頼

勝利

平清盛

藤原通憲

となり、例えば学校の授業ですと

で終わるかもしれません。

しかし、実態はだいぶ異なります。

というか、ちゃんと流れを掴むと、こんなにドラマチックな乱もそうそうなく、言い方は悪いけれど面白い。

では、いかなる経緯で起き、そして結果どうなったか?

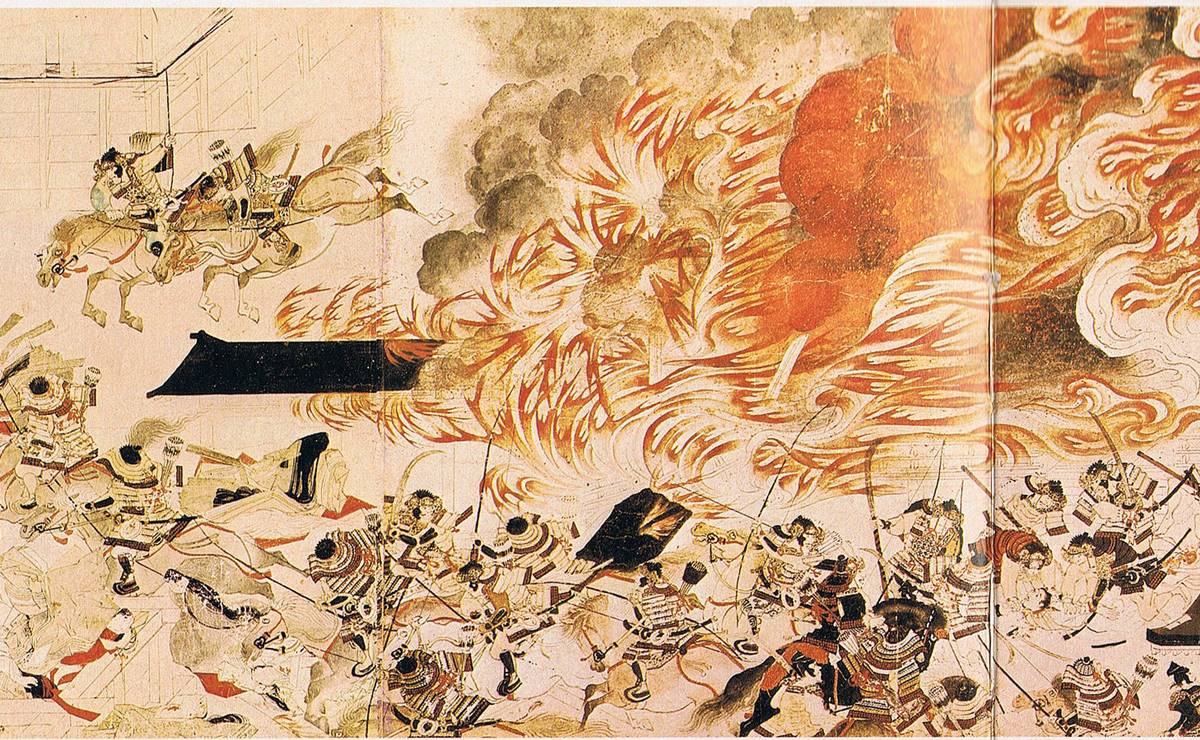

平治元年(1160年)12月9日に始まった平治の乱を見てまいりましょう。

※以下は保元の乱まとめ記事となります

-

保元の乱はまるで平安時代の関ヶ原! 対立関係を把握すればスッキリ

続きを見る

お好きな項目に飛べる目次

信西、主導権を握る

保元の乱が起きた後、政治の主導権を握ったのは後白河天皇方の藤原信西(しんぜい)でした。

彼の妻が後白河天皇の乳母だったため、実質的には天皇の義父のようなものだったからです。

-

後白河法皇はどこまで老獪な政治家か?頼朝に「日本一の大天狗」と称された生涯

続きを見る

具体的には、荘園を整理するための法令を出したり、御所の手入れを行ったり、公事・行事の整備や役人の綱紀粛正などにも力を入れました。

これらの政策のためには、治安維持が含まれるため武力が不可欠。

そこで信西は、北面の武士で最大兵力を持つ平清盛を優遇することにします。

清盛たちにとっても、自分たちの力を示して官位を得たり、朝廷で重い立場になれることは大きなメリットでした。

-

なぜ平清盛は平家の栄華を極めながらすぐに衰退させてしまったのか

続きを見る

また、興福寺のシマである大和国に平基盛(清盛の次男)が任ぜられたことで、寺社勢力の強い大和国の切り崩しを図ります。

とはいえ力づくではなく、それまでの権利もある程度は認めながら、懐柔する方針を取りました。

さらに清盛は、大宰大弐(大宰府のNo.2)に就任して日宋貿易に深く関与し、経済基盤も強化。

最終的に負けたので清盛には悪人のイメージがチラつきますが、政治外交力は歴代武士の中でも一・二を争うレベルではないでしょうか。

交渉の末に守仁親王が即位

こうした清盛の働きに満足したのでしょう。

藤原信西は、息子の藤原成憲と清盛の娘を婚約させ、さらに結び付きを強めます。

また、保元の乱で敗れた藤原頼長の所領を没収し、信西自身がその担当者になるなど、自分たちの経済基盤の確保も図りました。

しかし、もともと故・鳥羽法皇が「次の天皇に」と決めたのは、後白河天皇ではなくその皇子・守仁親王です。

-

鳥羽上皇の院政時代に起きた静かに根深い遺恨「長男は実子なのか?」

続きを見る

あくまで後白河天皇は中継ぎ。

守仁親王が20歳を超えた時点で、その役目は終わっている……と考えたのが、故・鳥羽法皇の寵妃だった美福門院(藤原得子・なりこ)です。

彼女は鳥羽法皇の広大な荘園を相続しており、政治的な発言力も強いものでした。

そして、後白河天皇や信西を相手に粘り強い交渉を重ね、保元三年(1158年)、守仁親王が二条天皇として即位します。

以下に当時の即位順も掲載しておきますね。

第74代 鳥羽天皇(父)

(1107-1123年)

↓

第75代 崇徳天皇(兄)

(1123-1141年)

↓

第76代 近衛天皇(弟)

(1141-1155年)

↓

第77代 後白河天皇(弟)

(1155-1158年)

↓

第78代 二条天皇(後白河天皇の子)

(1158-1165年)

「仏と仏との評定」で交渉は成立するが……

藤原信西と美福門院の交渉は、両者が出家の身だったため「仏と仏との評定」と称されました。

というかもともと後白河上皇と二条天皇は親子ですしね。

後白河上皇が院政をすることも可能だからこそ、この交渉は成立したと思われます。しかし……。

ここで動きがキナ臭くなってきます。

美福門院を始めとする二条天皇の側近が、後白河上皇による院政を拒もうとするのです。

どうしてこうなっちゃうんだろう……。

と、考えたときにふと思い浮かんでくるのが、故・鳥羽法皇による崇徳上皇への異様な冷遇です。

-

崇徳天皇の最期が痛々しい~その正体は最高の歌人か最強の怨霊か

続きを見る

あくまで俗説ですが。

「崇徳上皇が自分(鳥羽法皇)の子でない」

そんな疑惑から最終的に保元の乱が起きており、新興勢力である武家(源平)が台頭という流れになるというものです。

いずれにせよ即位した二条天皇と、その親政を図った藤原経宗(つねむね)・惟方(これかた)などの動きが活発となり、局面は次の段階へと向かっていくのでした。

あの道長や紫式部・夫の流れを汲んでいる

ここで新しく出てきた藤原経宗と惟方を確認しておきますと……。

藤原経宗は、二条天皇の母方の伯父です。

藤原惟方は、二条天皇の乳兄弟かつ、若い頃から美福門院に仕えておりました。

要は2人とも、臣下の中では特に二条天皇・美福門院に近い人々といえます。

血筋的にはいずれも藤原北家に属していて、経宗は藤原道長の玄孫、惟方のご先祖様は紫式部の夫・藤原宣孝です。

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者に?

続きを見る

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

なんだか時代の移り変わりが感じられますね。

おそらくや経宗や惟方は

「道長のように娘を入内させて天皇の外祖父となり、実権を握りたい。そのためには院政という仕組みと院の近臣が邪魔だ!」

と考えていたのでしょう。

そうでなくても、鎌足の時代からずっと高官を務めてきた藤原氏の一員なわけですから、一族まとめて返り咲きたいと思うのが自然です。そして……。

※続きは【次のページへ】をclick!