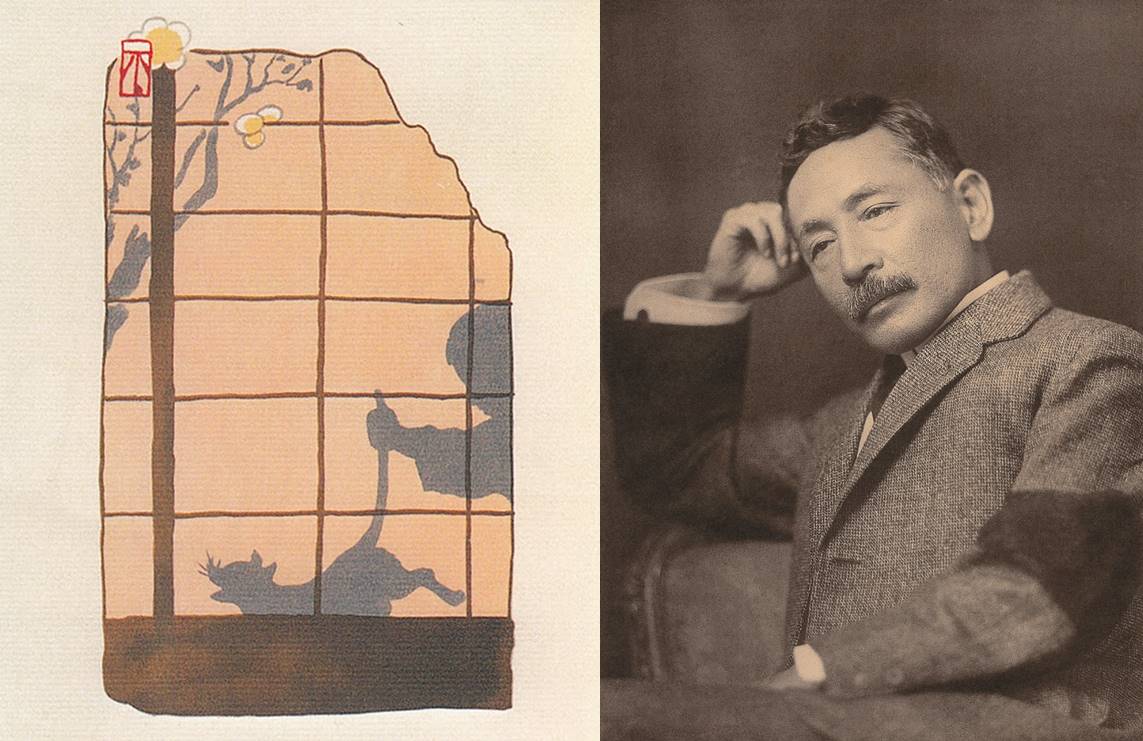

明治四十一年(1908年)9月13日、『吾輩は猫である』の主人公モデルになった猫が亡くなりました(以下『吾輩』)。

「どこが歴史に残る話なんだ?」

と思われるかもしれませんが、この猫が単に作品のモデルではなく、

夏目漱石という大作家を生み出した

としたら、ちょっと興味が湧いてきません?

非常に有名な小説ですし、書かれた経緯もよく知られていますが、その辺のおさらいから見てみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

生徒が自殺するなど精神的に追い詰められ

『吾輩』を書く前後の漱石は、お世辞にも安定した状態とは言えませんでした。

イギリス留学中に引きこもって研究をしており、尋常でない様子に周囲はヤキモキ、漱石を急遽帰国させていたのです。

今でいうところのうつ病のような状態でしょうか。人間、一人で考えこむ状態が長く続くのは好ましくありませんからね。

帰国しても、あまり良いことがなく、気分が鬱々としていたのでしょう。

第一高等学校や東京帝国大学の講師として行った英語の授業が「カタすぎる」ということで不評だったことや、受け持ちの生徒が漱石の叱責により自殺してしまったことから、精神はかなり弱ってしまいました。

授業の件については、前任者が小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)という、漱石とは違ったタイプの傑物だったので、漱石がダメダメだったわけではない……はずなんですけど。

妻・夏目鏡子とも二ヶ月別居するほどだったそうですから、人に会うことそのものが嫌になっていたと思われます。

そんな折、親交のあった高浜虚子の勧めにより、初めて書いた小説が『吾輩は猫である』でした。

※以下は小泉八雲と夏目鏡子の関連記事となります

-

小泉八雲は親日家のお雇い外国人で『怪談』の著者~東大で英語教師も

続きを見る

-

夏目鏡子『漱石の思い出』を読めば あの文豪・漱石も可愛く見えてきます

続きを見る

モデルは飼猫 妻の鏡子は当初嫌っていた

『吾輩』は正岡子規の「山会」で好評を得て、明治三十八年(1905年)に雑誌・ホトトギスに掲載。

最初は読み切りの予定だったのが、好評のため連載となり、やがて三分冊で出版され、今日に至るまでのベストセラーになりました。

漱石が実際に飼っていた猫がモデルというのも有名ですよね。

その猫が漱石宅に居つくようになった経緯も、小説の冒頭とほぼ同じです。

追い出そうとしていたのは、実際は鏡子だったという違いくらいで、「そんならうちへ置いてやれ」というセリフもそのまま漱石が言ったものなのだとか。

鏡子は当初猫嫌いだったところ、その後、夏目家に出入りする按摩師(マッサージ師)に「この猫は爪まで黒い、大変な福を読んでくる猫ですよ」と言われてから、可愛がるようになったといいます。

現金な話ですね。まぁ、当時の夏目家のお財布はかなり苦しい状況だったので仕方ありません。

結果として、この猫をきっかけに漱石が作家として大成するのですから、これこそ事実は小説より奇なりというやつでしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!