最も基本的な商活動であり、個人間はもちろん、国家間で行われれば「貿易」となり、大きなお金が動きます。

まるでお金がない状態でスタートした明治政府も、近代国家と認められるため、そして軍備のため、貿易に向けてのモノづくりに取り組んでいきました。

いわゆる【殖産興業】です。

これまで手作業だった産業を機械にして「ガンガン作ってガンガン売ろうぜ!」というポリシーのことで、資本主義の根幹でもありますが、

では実際に何をどう進めたのか?

と問われたら、なかなかお答えすることは難しいかもしれません。

欧米に追いつき追い越せ!で始まった日本の産業化とはいかなるものだったのか。

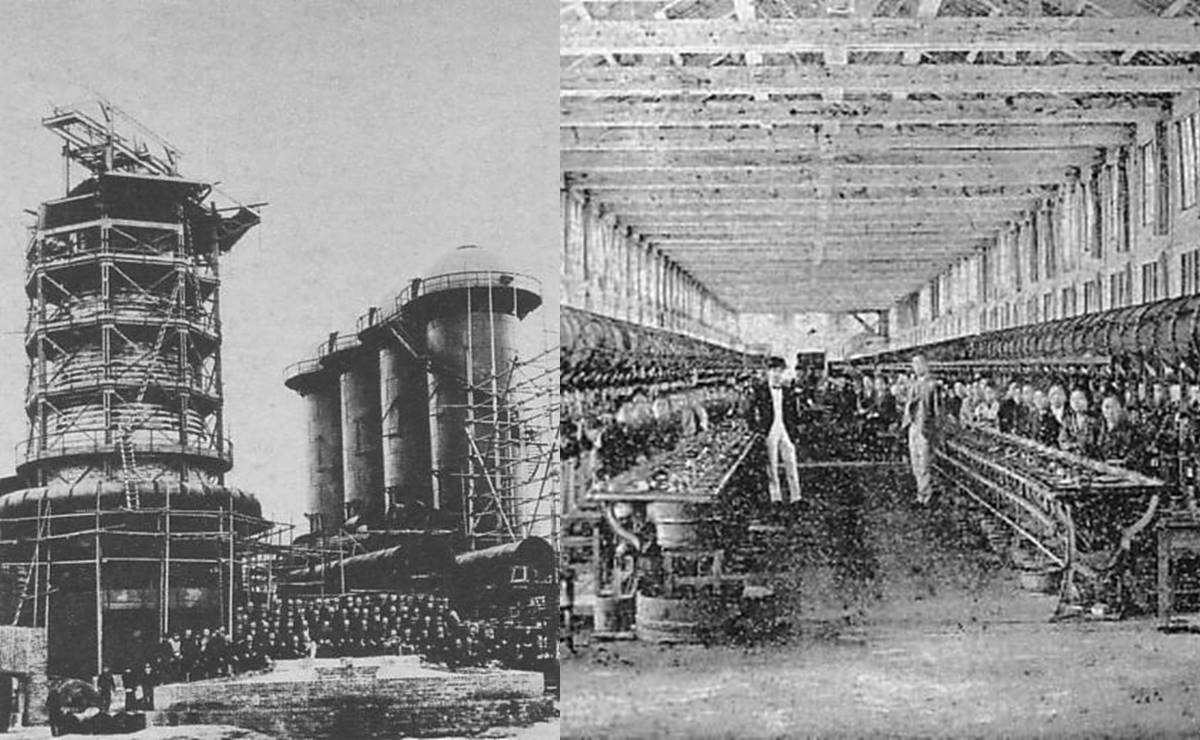

明治34年(1901年)2月5日に操業が始まった八幡製鉄所や、富岡製糸場などと共に振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

植民地と密接に関係していた産業革命

工業には必要なのは、何と言っても原材料。

ヨーロッパ各国が植民地獲得に走ったのも、「金儲けのために必要なモノを採れるところを確保する」のが目的でした。

この発想自体がイギリス産業革命から生まれた考えなので、ヨーロッパでは浸透が早く、一方、そういった概念のないアジア・アフリカは植民地にされる一方になったわけです。

まあ、ヨーロッパの大部分は寒冷地ですから、国を富ませるには、工業で金を稼ぐか、他国からぶんどるのが手っ取り早いですしね。

日本もさんざん「資源がない」と言われていますが、それは石油の話であって、かつて石炭や金銀は産出しましたし、欧州諸国よりは作物も育ちやすい気候なぶん恵まれている……と見ることもできます。

となると、近代以前に植民地獲得に動かなかったのも自然の流れかもしれません。

中国も、日本と同じような状況で、国内で小麦も米も家畜も量産できました。

例外は元(げん)でしょうか。

発祥の地がモンゴル=牧畜民族=農耕に向かない土地柄のため栽培技術に乏しい彼ら。

毎年安定して収穫&貯蔵できる穀物が欲しい、ということであんだけ広範囲に攻め込んだのですね。

工部省→内務省→農商務省へと変遷する

だいぶ話がそれました。閑話休題。

そんなこんなで、「早く」「大量に」できるモノ作りを模索していた明治政府。

大久保利通らによって、各種工場の設置や産業の西洋化が押し進められていきました。

とはいえ、全ての工場を一から作るのは大変なので、江戸幕府や藩が運営していた施設を転用したものもあります。

横須賀海軍工廠などがその一例です。

※以下は横須賀海軍工廠の関連記事となります

-

横須賀海軍工廠は小栗や栗本など幕臣の提言から始まる~呉や舞鶴は?

続きを見る

明治以降に新しくできた工場については、1870年代~1880年代にかけて、工部省→内務省→農商務省と担当機関を変えながら、三段階に渡って進められます。

最初に担当した工部省は、鉱山や鉄道、土木工事、造船などを扱うお役所です。

現代の国土交通省や経済産業省が担当している仕事の一部をやっていた、と考えるとわかりやすいでしょうか。

工部省の音頭取りで、イギリスやフランスから【お雇い外国人】として先生を招き、国費を注いでいろいろな建設や鉱山運営を行いました。

-

帰国後に破産していたクラーク博士「少年よ大志を抱け」後の悲劇とは

続きを見る

-

日本に骨を埋めたエドウィン・ダン~北海道を愛した畜産業の父とは

続きを見る

特に鉄道敷設には巨額の国費が投じられています。

この時点では都市部と港を結ぶ程度のものが多く、日本最初の鉄道である新橋~横浜間もそうした性格を持っていました。

国内にセメントやガラスの工場が作られたのも、工部省時代のことです。

しかし、日本古来の産業を重視せずに欧米の技術を入れようとしたため、大きく成功したとはいえませんでした。

ぶっちゃけた言い方をすれば、「土台があるのに、それを無視して新しい物だけやろうとしたのでポシャった」という感じですかね。

岩倉使節団が帰国 明治政府は生糸に着目する

明治六年(1873年)からは、内務省が殖産興業の中心となりました。

この年に岩倉使節団(岩倉具視や大久保利通などが参加)が帰国しており、イギリスにおける産業革命成功の秘訣などをみっちり学んできたところです。

彼らは「国を富ませるには、鉄&石炭の供給と紡績工業、そして貿易がカギだ!」とし、これらを中心に発展させていく方針になりました。

-

実はトラブル続きで非難された岩倉使節団 1年10ヶ月の視察で成果は?

続きを見る

イギリスは産業革命によって綿製品を大量生産し、それを輸出することで莫大な利益を上げていたからです。

当然ながら、その陰で犠牲になった職人や労働者もいたわけですが……その辺は学ばなかったのか、あえて無視されたのか、後で問題になってきます。

-

人がゴミのようだ!った英国「救貧法」地獄のブラック労働とは?

続きを見る

ともかくイギリスと同じく、日本も領土は狭く、人口もさほど多くはありません。逆に言えば、日本と同じような条件のイギリスでも大国になれるわけです。

となると成功への最短ルートは自ずから決まったようなもの。

紡績などの繊維業であれば古来から女性が多くやってきた仕事でもあり、人手不足の懸念も少なくなります。

また、機械化によってさらに力仕事が減らせますから、「これからは女性も働いてお金を稼ごう!」というアピールができるわけで、目につけたのが養蚕業でした。

ヨーロッパの大部分では気候的に養蚕業が難しかったこと。

ちょうど日本の幕末の頃に数少ない養蚕を続けていたイタリアやフランスで微粒子病という蚕の病気が流行り、生産が激減してしまっていたこと。

これらの環境も、日本にとっては幸運でした。絶好の市場ができたわけですからね。

そこで政府は生糸(絹の糸)によって外貨を多く稼げると踏んだのです。

※続きは【次のページへ】をclick!