現代ドラマや小説の世界で「単身赴任」は、サスペンスの舞台になったり不倫のきっかけになったり何かと便利なシチュエーションです。

いかにも現代の経済至上主義(家族は二の次)的な制度のように思えますが、実は古代から「一家の大黒柱が遠くで働く」ことがありました。

歴史というより文学の世界でお馴染みかもしれませんね。

天平宝字元年(757年)に廃止されたとされる防人(さきもり)です。

ただし、東国からの徴兵が廃止されたのであって、防人自体は西日本から徴兵されています(それも826年に終了)。

一体なぜ防人が置かれたのか?

本稿では防人の歌と併せて見て参りましょう。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

なぜ防人は置かれたか?

遣隋使や遣唐使など。

当時は大陸との行き来がある程度盛んになっていた時期ですから、逆に大陸の人が日本に渡ってくることも当然ありました。

しかし、663年に朝鮮の争いに首を突っ込んで負けた【白村江の戦い】以降、

「今度はあいつらがこっちに来て暴れるかもしれない。百済の王族を匿ったしな」

ということで、一番海を渡ってきやすい北九州の守りを固めることになったのです。

そのために徴発された農民など一般の人々のことを”防人”といいます。

現代的な言い方にするとすると「九州北部民間防衛隊」というところでしょうか。

福岡県の沿岸部には【水城】と呼ばれる防御施設も築かれたりしました。

福岡県の水城跡

駆り出される方は当然大迷惑。

涙の別れも全国各所であったことでしょう。

しかも費用は自腹というのですから、諸々の意味が含まれた涙であったことは想像に難くありません。

現代なら会社辞めて訴訟起こすレベルですね。

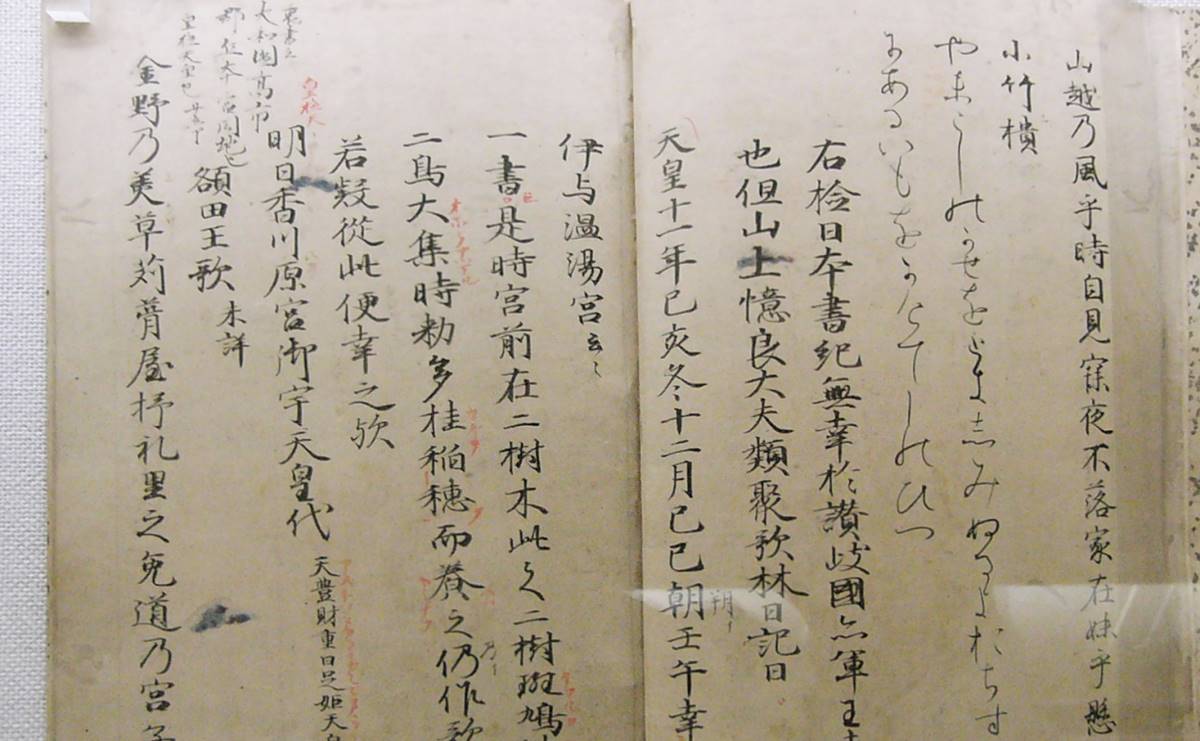

そうした、あらゆる悲しみを込められた和歌が”万葉集”の中にたくさん残っており、まとめて【防人の歌】と呼ばれています。まんまですな。

土地の名前が出てくる【防人の歌】具体例

今回は、そんな防人の歌から、故郷であろう土地の名前が出てくるものを抜き出してみました。

「千葉の野の 児手柏の ほほまれど あやに愛しみ 置きて誰が来ぬ」

【意訳】千葉の児手柏のように小さく可愛らしい人だから、何も言わずにここまで来たよ

千葉の大田部足人(おおたべのたるひと)という人が詠んだといわれているものです。

雰囲気からして、おそらく片思いのまま防人になったのでしょうね。せつねえな、せつねえよ!

「足柄の 御坂に立して 袖振らば 家なる妹は さやに見もかも」

【意訳】足柄の坂の上で袖を振ったら、家にいる妻からも見えるだろうか

足柄は今の埼玉県ですね。

字面だけだと「仲が良い兄妹だったんだな」という歌にも見えますが、実はちょっと違います。

兄妹婚の名残で、この時代「妹」と言った場合、妻をさすことも多いからです。

ちなみに奥さんからの返歌も残っています↓

「色深く 背なが衣は 染めましを み坂給らば まさやかに見む」

【意訳】夫の服をもっと濃い色に染めておけばよかった。そうしたら、あの坂から手を振ったときにもはっきり見えたでしょうに

うーん、古代のリア充に泣かされるわー。

※続きは【次のページへ】をclick!