建仁元年(1201年)3月24日は千葉常胤(つねたね)の命日です。

以前は「誰なの?」と思う方も多かったかもしれませんが、2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で状況は変わったでしょうか。

岡本信人さんが演じてドラマで活躍。

第7回放送に初登場したときは、いきなり平家方の生首を持参して源頼朝のもとに駆けつけ、視聴者にインパクトをもたらしましたので、史実では一体どんな方だったのか? と疑問に感じた方もいらっしゃったでしょう。

そこで本稿においては「そもそも千葉氏とは?」という点から振り返ってみます。

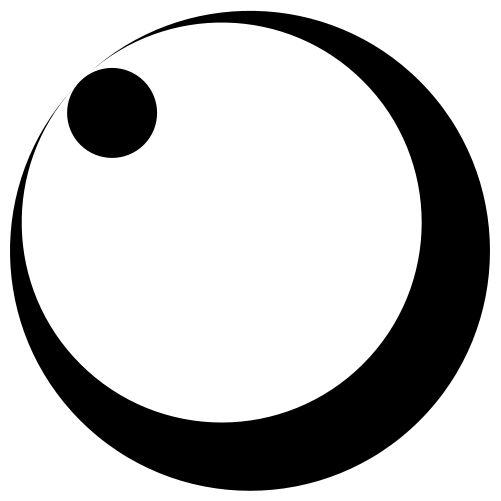

なお、千葉氏は家紋が非常に素敵です。

「月星」と言って以下のようなもの。

千葉氏の月星/wikipediaより引用

地元民としては、いっそのことコチラを千葉県のロゴにしていただければ……なんてことも思ったりしながら、先へ進みましょう。

お好きな項目に飛べる目次

石橋山の戦いで敗れた頼朝が助力を求む

千葉氏の始まりは、平忠常の子孫・常長が現在の千葉市緑区に本拠を築いたことだとされています。

-

上総氏や千葉氏の祖・平忠常が河内源氏にシメられ東国で繁栄す

続きを見る

その後、一族が下総(現・千葉県北部)に進出していき、やがて千葉氏と上総氏の二つの家に分かれました。

千葉氏は現在の千葉市中央区亥鼻(いのはな・当時は”猪鼻”)に館を築き、本拠を移しています。

ちなみに、現在ここにある「千葉城」「猪鼻(亥鼻)城」は昭和になってから千葉市郷土館(現・千葉市立郷土博物館)として作られたものなので、当時の遺構ではありません。

千葉常胤像と亥鼻城(いのはなじょう・通称は千葉城)

まぁ鎌倉幕府以降、戦乱が絶えず、さらに地震雷火事(親父)が揃い踏みの関東で、平安期の遺構は残っていられませんよね。

それに、この手のものを木造で再現しようとすると、とんでもないお金がかかるので仕方ありません。

上総氏とは同族でありながら枝分かれしたという経緯上、両者は争いが多く、また佐竹氏とは相馬御厨(伊勢神宮に寄進した荘園で、現在の茨城県~千葉県にあったところ)を巡って対立しました。

保元や平治の争乱でも源氏と関わりが

こうしたジタバタの中、源頼朝が治承四年(1180年)8月に平家打倒で挙兵。

緒戦の【石橋山の戦い】で敗れてしまい、頼朝が安房にやってきた時、協力を求めたのが当時の当主・千葉常胤でした。

もうひとり頼朝が助っ人を頼んだ上総氏が、佐藤浩市さんが演じていた上総広常ですね。

-

源頼朝が伊豆に流され鎌倉幕府を立ち上げるまでの生涯53年とは?

続きを見る

-

上総広常はなぜ殺された? 頼朝を支えた千葉の大物武士 哀しき最期

続きを見る

おおざっぱにいうと、この時点では「都での争いに敗れて降ってきた御曹子が、地元の有力者の力を借りて盛り返そうとした」という構図でしょうか。

劇中でも「父の義朝様が……」というセリフがあったように、源氏と千葉氏にはここまでの間にいくつかの接点がありました。

常胤の父・平常重と源頼朝の父・源義朝が、以前、相馬御厨を巡る争いで関わったことがあります。

また、保元の乱(後白河天皇vs崇徳上皇)でも常胤は義朝についていましたし、平治の乱で義朝方が敗死した後は、常胤が義朝の大叔父の息子・頼隆を養育しています。

頼朝がこの辺の経緯を知っていたかどうかは分かりませんが、どちらにしろ浅からぬ縁がある家同士ということになります。

-

保元の乱はまるで平安時代の関ヶ原! 対立関係を把握すればスッキリ

続きを見る

こうして源氏についた常胤は、現在の市川市国府台を拠点にしていた平家方の代官を討って、本格的に源氏軍の一員となりました。ドラマでも運んできた生首の方ですね。

しかし、その間に千葉氏の本拠を平家方の藤原親政に襲われていたりします。

最終的に常胤が勝ったものの、肝をつぶしたことでしょう。

一ノ谷や九州で武功を挙げ東北にも所領を得る

千葉常胤の源氏方内部での立場は、あくまで御家人の一人というものでした。

源範頼軍に属して一ノ谷の戦いや九州での緒戦で武功を挙げています。

京の警護や奥州合戦へも参加しており、その褒美として東北で幾つかの領地を得たとされています。

千葉常胤/wikipediaより引用

また、頼朝が千葉方面から葛西家の拠点である武蔵に入るとき、船を用立てたのが千葉氏・上総氏だったとか。

これが縁となったのでしょうか。常胤と葛西清元・葛西清重親子とは親交があったらしく、香取神宮造営でも協力したようです。

-

頼朝に逆らい許された名将・葛西清重~奥州総奉行に任ぜられる

続きを見る

当時の推定図からすると、常胤の地元・千葉と鎌倉の町の作りが似ている(北端に寺社があり、そこから南北に大きな道を作っている)ことから、常胤が鎌倉建設に献策したのではという説もあるとかないとか。

この辺を総合して考えると、頼朝から見た常胤は「派手な功績はないが、そつなくいろいろな仕事がデキるヤツ」といった印象だったのかもしれません。

※続きは【次のページへ】をclick!