こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

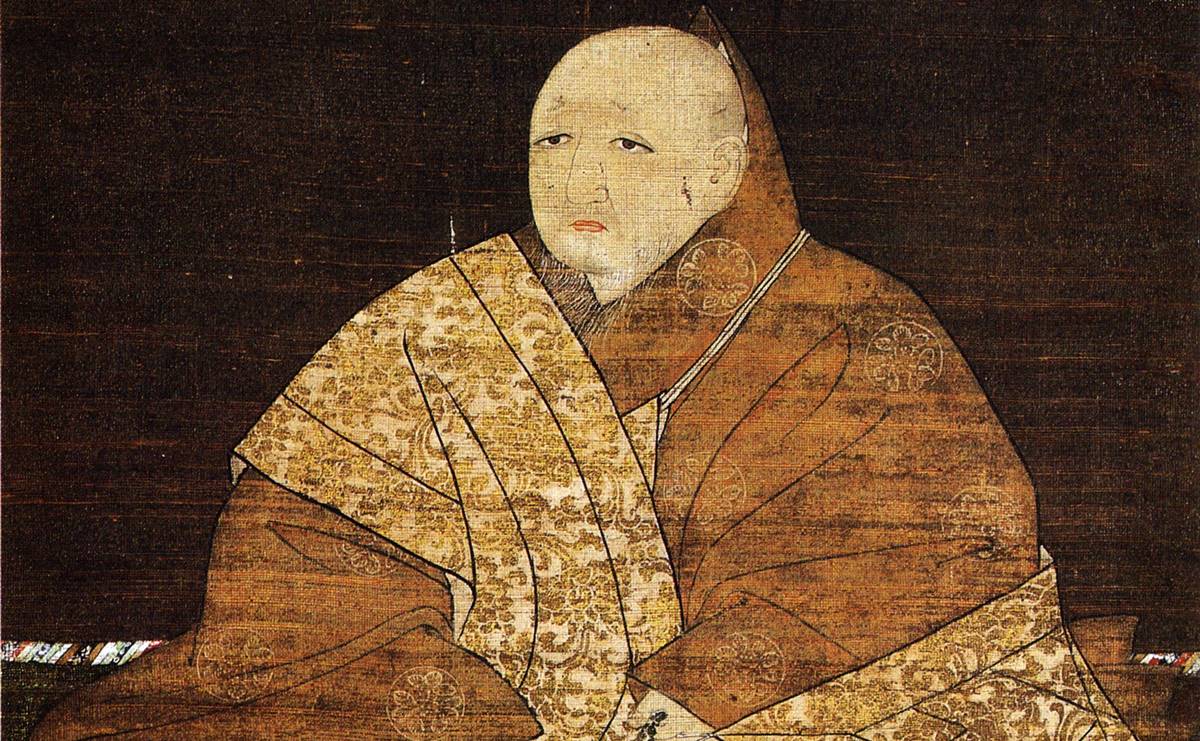

【足利義満】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

ウチら源氏だから関係ないんで

言わずもがな、朝廷の政務や行事のほとんどは藤原氏系の家によって成り立っています。

彼らが出てこなければどちらも滞り、世の中が立ち行かなくなってしまうわけで……。

だからこそ、強訴は朝廷にとって脅威でした。

このときもいろいろな人が頭を抱えていたと思われますが、緊迫した状況の中でただ一人、義満はどうしたか? というと……。

興福寺の強訴に対し義満は

「あ、ウチは源氏なんで^^」(※イメージです)

という理由で、堂々と出仕を続けたのだそうです。

確かにその通りなんですけど、面の皮と度胸が揃ってないとこういうことはできないですよね。

ちなみに、源氏は基本的に八幡神(誉田別命=応神天皇=八幡大菩薩)を守護神としています。そりゃ関係ないですよね。

-

八幡信仰は数がダントツ日本一! 全国7,817社もある理由をご存知?

続きを見る

義満はさらに、この強訴のせいで滞っていた歌会始めなどの行事を大々的に復活させ、逆に興福寺の宗徒を威圧しました。

「オメーらの脅迫なんざ屁でもないわwww 言いたいことがあるならもっとはっきり言ってこいや!」という感じでしょうか。

そもそも、南朝方にぶんどられたのに、なぜ京都(=北朝方)へ訴えてくるのかがよくわからんところです。

この頃まだ南北朝の合一は影も形もありませんし……まさか、興福寺の面々が南北朝の事情を知らなかったはずもないでしょうし。謎だらけです。

寺とも対話を進めてバランス重視の政策

義満の精神攻撃は興福寺に大きな打撃を与え、以降強訴をしても京都市内までは入ってこられなくなりました。

とはいえ、義満は「ざまあwww」では済ませず、興福寺だけでなく延暦寺にも直接対話をするシステムを設けたり、寺領確保や仏事再興などにも務めてバランスを取りました。

締めるべきところは締めた、という感じですかね。

その翌年からは、幕府や守護大名に関するトラブルが増えてきます。

かつての重鎮・斯波義将が管領・細川頼之の罷免を求めてきた【康暦の政変】では、頼之をクビにして幕府の重鎮を斯波氏とその周辺人物に入れ替えました。

しかし、翌年に頼之は赦免され、幕政に復帰。

上記の強訴への対応と併せて考えてみると、

「義満は、頭に血が上っている相手をいなすのが非常にうまかった」

気がします。

立場からすれば、断固として立ち向かうこともできただろうけど、それで喪うものの多さや重さを意識していたんじゃないか、と。

守護大名には実力行使じゃい

その反面、守護大名とのトラブルについては、実力行使が多いのも特徴です。

① 美濃の有力者・土岐氏の内紛を力でねじ伏せる(土岐康行の乱)

② 11ヶ国もの守護を務めていた山名氏清をわざと反乱させて討伐(明徳の乱)

-

明徳の乱(内野合戦)にて義満「六分の一殿をぶっ壊す!」【日本史ブギウギ】

続きを見る

③ 大陸との貿易で莫大な財を築いていた大内義弘を挑発し、半ば騙し討ち(応永の乱)

-

蜜月だった義満を相手に大内義弘が挙兵!なぜ応永の乱は起きた?

続きを見る

なかなかドス黒いものが見えますが、尊氏や義詮の時代のことを考えると、こうでもしなければ収まらなかったのでしょう。

後年の【応仁の乱】でも、将軍が積極的に行動しなかったために、話と戦がこじれて戦国に突入してしまっていますし。

-

応仁の乱って一体何なんだ? 戦国時代の幕開け乱戦をコンパクト解説

続きを見る

並行して寺院の建立を複数行ったり。

摂関家と親密になって偏諱を与えたり。

武家として初めての源氏長者(公家・武家問わず源氏の流れを汲む中で一番官位が高い人)になったりもしました。

また、准三后という「太皇太后・皇太后・皇后に準ずる」扱いも受けるようになっています。

教科書では「義満の権力がスゴかったので誰も逆らえませんでした」と簡単にまとめられてしまっていますが、この辺も押さえておくと【理由がわかって】面白いんですけどね。

強訴に毅然と立ち向かったり、行事を復活させたり、武家同士の争いを鎮めたり、義満がそれに見合う功績をきちんと挙げていたからこそ、そういう立場になれたのです。

むやみやたらに刀を振り回して威張り散らしていたわけではありません。

むしろ、周りの人々が義満に媚びへつらって女性を差し出したりしていました。

どっちかというとこれのほうが問題かもしれません。

古い時代にはよくあったことですが。

※続きは【次のページへ】をclick!