20世紀、多くの国が王制や帝政をやめ、共和制になっていきました。

二度の世界大戦によるものや、国自体の凋落によるものがほとんどですが、中には「それ自業自得じゃね?」と思うような例もままあります。

本日はその一例であろう、とある国のラストエンペラーのお話です。

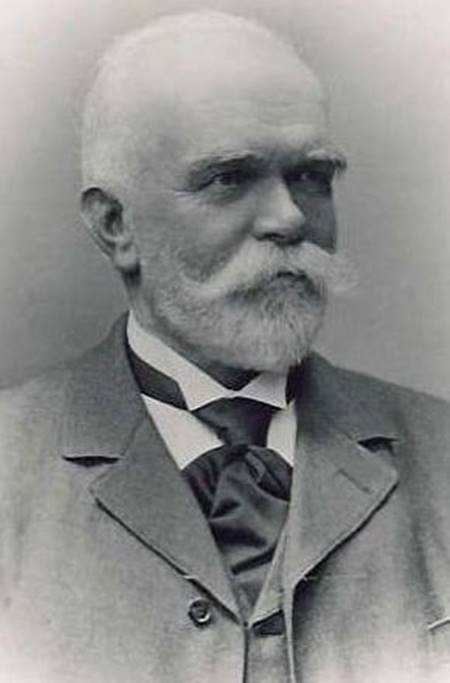

1941年(昭和十六年)6月4日は、最後のドイツ皇帝・ヴィルヘルム2世が亡くなった日です。

この時代に生きたというだけで激動にもまれたことは確定ですが、彼の場合自ら招いた部分も多いのが何とも……。

まずは誕生したところから、順を追って見ていきましょうか。

お好きな項目に飛べる目次

10歳で軍隊に入ってイギリス嫌いに拍車をかける

ヴィルヘルム2世は、二代目のドイツ皇帝となるフリードリヒ2世と王妃ヴィクトリアの長男として生まれました。

母方の祖父母はイギリスのヴィクトリア女王と王配アルバートというビッグネームで、これが後々ヴィルヘルム2世だけでなく、ドイツの運命も変えることになります。

ヴィルヘルム2世は逆子で生まれたためか、左半身に生涯が残り、それがきっかけで母に嫌われてしまったと伝わります。

このため、長じてからイギリス嫌いになったのだとか。

小さい頃から負けん気が強く、10歳で軍隊に入ってからはイギリス嫌いの近衛将校たちに影響され、ますますイギリスを嫌うようになっていきます。

単純というか子供らしいというか……。

12歳のとき、祖父であるヴィルヘルム1世がドイツ皇帝となり、父フリードリヒが皇太子に。

幼少の頃のヴィルヘルム(1863年・父のフリードリヒ皇太子と共に)/wikipediaより引用

フリードリヒ皇太子は自由主義者で、「息子には公平な人になってほしい」と考え、ヴィルヘルム2世を普通の小学校に通わせます。

軍隊に入った後で普通の子どもと同じ学校に通うというのはなかなかの錯誤ですが、宮廷での教育も続いたため、朝五時から夜十時まで何かしらを教わっていたという過密スケジュールでした。

その割にギムナジウム(ドイツの中高一貫教育校)を卒業したときの成績は第10位だったそうです。

なんだか微妙な順位ですね……。

一番得意だったのは語学で、ドイツ語の他に英語・フランス語を話すことができ、ギリシア語の古典も好きだったといいます。

そのまま文学的な皇帝になっていれば、ドイツだけでなく世界にとって良かったかもしれません。

18歳でボン大学に入学し22歳で結婚 7人の子供に恵まれる

この頃のドイツ皇帝一家は、とても複雑な家庭環境にありました。

皇帝ヴィルヘルム1世と(家族じゃないけど)宰相ビスマルク・ヴィルヘルム2世は保守派で、フリードリヒ皇太子・ヴィクトリア皇太子妃が自由主義派と、一家の中で対立が起きてしまっていたのです。

この対立もまた、後々まで尾を引くことになります。

ヴィルヘルム2世は18歳で成人し、ボン大学へ入学して国際法・哲学・文学・経済学を学びました。

そして22歳のときにシュレースヴィヒ=ホルシュタイン公女アウグステ・ヴィクトリアと結婚。

ヴィルヘルム2世と妻アウグステ・ヴィクトリア公女/wikipediaより引用

シュレースヴィヒ=ホルシュタインというのはドイツとデンマークの間にあった国で、両国の間で度々戦争の火種になっていました。

そのためドイツ統一にあたって爪弾き(つまはじき)のような扱いになっており、その公女では未来の皇帝の配偶者に相応しくないという意見も強くあったようです。

しかし、ヴィルヘルム2世は「だからこそ私達が結婚して、国同士のわだかまりを消すことが重要だ」と主張し、結婚までこぎつけるのです。

結婚の翌年には長男に恵まれ、毎年のように子宝を授かり、合計七人の皇子女が生まれています。

この辺が幸せの絶頂だったかもしれません。

ビスマルク曰く「君主たるもの偏らない考えが必要なり」

一方で、ヴィルヘルム2世はさまざまな政治団体と関わるようになっていきました。

ビスマルクはこれを危ぶみ、このように諌めます。

「世間から特定の政党に属していると思われないようにしなければなりません。時代によって良しとされる考えは変わるのだから、君主たるものはどれにも偏らない考えを持っていなければ」

しかし、さして効果は得られずじまい。

ヴィルヘルム2世が29歳の時に祖父が亡くなり、父フリードリヒ3世が即位し、ヴィルヘルム2世は皇太子の地位につきます。

その時点でフリードリヒ3世は咽頭がんにかかっており、余命僅かでした。

しかも、ドイツ医師とヴィクトリア女王から送られてきたイギリス医師が対立し、フリードリヒ3世は適切な治療を受けられなかったといわれています。

その間にフリードリヒ3世は命を落としてしまいました。あーあ。

医者が自分のプライドにこだわって、一国の主を殺したも同然という、実にひどすぎる話です。

こうして、同じ年の6月にヴィルヘルム2世が皇帝として即位。

親政に取り組み、やる気は十分でしたが、それだけに歴戦の功労者であるビスマルクと対立していくことになります。

1877年のビスマルク/wikipediaより引用

ドイツ帝国では他の国と比べて皇帝の権限が大きく、それがヴィルヘルム2世の自尊心や自負心、その他諸々に拍車をかけてしまったのでしょう。

労働者に向けた人道的配慮まではよかったが……

労働者に関する考えの違いや、議会への働きかけなどでますますビスマルクに嫌悪感を抱いたヴィルヘルム2世。

即位の翌々年にビスマルクを辞任させてしまいます。

「老いた水先案内人に変わって、これからは私がドイツを導くのだ」

と、自信たっぷりだったようですが、外国からの目を鑑みない行動は、次第にロシアやイギリスとの関係を悪化させていきます。

ビスマルクの後任には、かつてヴィルヘルム1世が一目置いていたレオ・フォン・カプリヴィが任じられました。

ヴィルヘルム2世とカプリヴィはまず労働問題を解決するための法律を作ります。

女性の夜勤・日曜労働・13歳以下の児童労働・現物払いを禁止。

16歳以下の人に対する労働時間を制限するなど、当時としては比較的人道的な制度でした。

レオ・フォン・カプリヴィ/wikipediaより引用

が、よかったのはそこまで。

カプリヴィはカトリック政党を味方につけるために、ビスマルクが推し進めた政教分離を無視して、カトリック教会の教育への介入を認めようとする法案を提出してしまいます。

さすがにヴィルヘルム2世も議会も大反対し、カプリヴィはこの後も法案や政策を提案するたびに反感を買うようになっていき、宰相の地位を追われてしまいました。

その後、宰相や大臣がコロコロ代わり、次第にドイツの軍事化が進むようになっていきます。

そんな中で、イギリスの新聞デイリー・テレグラフ紙に掲載されたヴィルヘルム2世とイギリス軍人との対談で、ヴィルヘルム2世の発言が世論を激おこさせるという事件が起きました。

「ドイツでは親英派は少数派だが、私は親英だ」

「ボーア戦争は私のおかげで勝てた」

「うちで戦艦を作っているのは極東対策のため」

……とまぁ、現代でも総スカンをくらいそうな発言をしてしまったのです。

特に最後の発言は日本を煽るようなものですが、当時は日英同盟が結ばれていたので、「極東で日本もイギリスもぶっ潰してやんよwww」と受け取られかねない発言でした。

日英同盟の条文に「どちらかが第三国と戦争になった場合は、他方が中立を守る」「さらに他の国が参戦した場合は、同盟相手に味方する」というものがあるからです。

仮に日本とドイツが中国(当時は清)で戦った場合、日本が二ヶ国を相手に戦争をすることになるので、イギリスは参戦しなくてはなりません。

また、国内統一が遅れ、植民地も決して多くはなく、いわば「出遅れ」のドイツがイギリスを敵に回すことは得策ではない。

皇帝たる人がそういう点を全く考えずに発言したとして、一般市民を愕然とさせたのです。

かつては新独派だった日本でも反独の風潮が強くなってく

ビスマルク時代からお雇い外国人などを通して親独派だった日本でも心情が変化して参ります。

「何だアイツ」と反独が進み、第一次世界大戦では中国の地で日独が交戦することになります。

この一件を「デイリー・テレグラフ事件」といいます。

この事件の後、ドイツ国内では「皇帝は立憲君主制を守り、軽々しい発言は慎むべきだ」という声が高まり、ヴィルヘルム2世はその通りにせざるを得なくなります。

が、それは建前だけで、相変わらず皇帝が議会よりも権力を持っている状態は続きました。

そしてイギリスとの軍艦建造競争で赤字が深刻化し、後続の宰相たちも有効な手立てを打ち出せず、ドイツという国が暗礁に向かっていきます。

さらにはロシアから「条約更新の時期だけどどうする?」と聞かれた際、わざわざはねつけて敵を増やしてしまいました。

ヴィルヘルム2世としてはロシアよりオーストリアやルーマニアとの関係を重視したためだったのですが、このためにロシアとフランスが同盟を組み、ドイツは挟まれる形になります。

そもそもこの条約は、ビスマルクがドイツの安全保障のために作ったものでした。

敵を減らすための条約だったのに、それをわざわざ更新しなかったのですから、ケンカを売ったも同然です。

まさか、ただ単にビスマルクへの反発でやったわけではないでしょうが……これまた考えが足りないとしか。

しかし、ヴィルヘルム2世はロシア皇帝・ニコライ2世とは個人的に親しかったため、しばらくの間は大きな対立にはなりません。

また、イギリスとも条約を結び、「悪くはない」程度の関係を保ちます。

この中途半端にうまく行ってしまったところが、後の悲劇を生んだのでしょうね。

もはや炎上商法?「ドイツはイスラム教徒の友である」

この頃ドイツは、ヴィルヘルム2世の青年時代と比べて人口が倍増しておりました。

その人数を養うため、もしくは移住させるために植民地を獲得しようとして、さらに各国と対立を深めてまいります。

日清戦争後の日本への三国干渉を行い、その後、中国山東省でドイツ人宣教師が殺された事件を口実に、中国から租借地(実質上の植民地)を獲得。

しかし、海軍力がまだ未発達なドイツでは限界があり、それを補うために戦艦建造を急いで、イギリスを刺激するという悪循環に自らハマっていきます。

さらに、中近東へ勢力を広げるためにオスマン帝国を訪問したり、「ドイツはイスラム教徒の友である」と演説して、イギリス・フランス・ロシアを刺激してしまうのです。

ヴィルヘルム2世からすればイスラム教徒へのリップサービスだったのでしょう。

しかしイギリス・フランス・ロシアは既にイスラム教徒が多い地域を植民地にしていたため、「イスラム教徒が蜂起するならドイツが味方になる」と言ったも同然になってしまったのです。

上記のデイリー・テレグラフ紙のときも「部下が添削してくれなかったから」などと思っていたそうですが、これは失策というか軽口というか、取り返しがつかない失態でした。

その後も数々の外交的な失策を重ね、ほぼすべての国を敵に回すことになります。

なんだかバイトテロならぬ国王テロで炎上しまくってるようなもんですね。

ドイツに好感を持っていたのは、既に凋落一途の清とオスマン帝国だけという有様。

そのまま第一次世界大戦になだれ込んでいくのですから、最初から負けは見えていたも同然でした。

「帝政が復活したら私の墓を移してくれ」って最後まで

第一次世界大戦では、戦線が膠着。

イギリスとドイツはお互いの補給線を立つべく海上封鎖をし始めました。

しかし、これが中立だったアメリカの反発を招き、さらにルシタニア号事件が起きてアメリカの本格参戦を招くことになります。

……なんだか、この人が動けば動くほど泥沼にハマっていく感じがどうにもならないですね。

国民も「アイツ、何してんねん!!」ぐらいのことは思っていた気がします。

苦しい生活を強いられた庶民も、いつまでも許してはいませんでした。

特にロシア革命が起きてからは、「うちの国にも改革を!」と求める声が大きくなったり、戦線でも兵が大量に降伏したり、もはやドイツが勝てる見込みはなくなっていたのです。

そしてついにドイツ国内でも、水兵の反乱や、ドイツ帝国内の王制打倒を求める革命が次々と勃発。

戦争どころではなくなりました。

ベルリンでもヴィルヘルム2世の退位を求める要求が提出されました。

むろん当人は拒否しますが、ときの宰相・マクシミリアンは先に「ヴィルヘルム2世は退位した」と発表し、強引に追いやってしまいます。

マクシミリアンは連合国との休戦交渉も担っていたため、ヴィルヘルム2世が退位しなければ休戦交渉もできないと考えていたのです。

ヴィルヘルム2世は一時は退位を否認しながら、結局は、側近に諭されてオランダへの亡命を決めます。

このとき、多額の財産を何両もの列車に乗せていったといいますから、往生際が悪い。

他国でも王侯が亡命した例はたくさんありますが、彼ほど財産を確保して行った例はほとんどありません。

荷物が多ければ多いほど逃げにくくなるからです。

マリー・アントワネットが体裁やその他のために豪華な馬車で逃げて、逃げきれなかったヴァレンヌ事件がいい例ですね。

オランダでは、政治活動をしないという条件付きで受け入れられました。

財産があったため、その後はユトレヒト州ドールンの「ハウス・ドールン」という古城で悠々自適に暮らしていたといいます。

回顧録も書いているのですが……自分の失策は認めず、臣下の悪口に終止し、亡くなる直前まで帝位復帰を諦めていなかったそうです。最後まで現実を認識できない性格は変わらなかったようですね。

また、第二次世界大戦の序盤でドイツが連勝していた頃には、例のちょび髭に祝電を打ったり、

「今活躍しているドイツの将軍たちは私の教え子だ」

などと手紙に書いたりしていました。

もう、いい加減にしなさいってばよ……。

「ドイツに帝政が復活したら、私の墓をドイツに移してくれ」と言い遺したそうですが、第二次世界大戦後、今日に至るまでドイツは共和制ですので、今もヴィルヘルム2世のお墓はハウス・ドールンにあります。

これだけのことをやらかしていると、何か棺の中に入ってても厄が飛んできそうですよね。

オランダは別の国だから害がないんでしょうか。

フランスもそうですが、ドイツのためには、共和制が続くほうがいいのでしょう。

長月 七紀・記

【参考】

ヴィルヘルム2世 (ドイツ皇帝)/wikipedia