盛者必衰は歴史の常。

かつて世界帝国とされた国だって、今もそのまま残っているところはまずありません。

それはあのローマ帝国も同じことでした。

1453年(日本では享徳二年)5月29日は、首都コンスタンティノープルの陥落により東ローマ帝国が滅亡した日です。

日本では応仁の乱が起きるちょっと前くらいですね。

それまでに東ローマ帝国は約1,000年ほども存続していたのです。

周辺諸国や十字軍の脅威に晒されたことこそあったものの、”テオドシウスの城壁”という同名の皇帝が築いた城壁などにより、その姿を保っておりました。

が、ここに来て後々世界史上屈指の大帝国になる国とぶつかり合うことになります。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

史上最強帝国のひとつオスマントルコが立ちはだかる

それはオスマン帝国です。

15世紀のこの頃は、まさにこれから躍進していくという時期でした。

元々アナトリア半島(アジアとヨーロッパの間に突き出てるアレ)の内陸部から興った国でしたので、交易その他のために海=港を目指していきます。

そして目をつけたのが、衰亡著しかった東ローマ帝国の首都・コンスタンティノープルでした。

実はハッキリした侵攻の原因(口実)はわからないそうですが、おそらくそんなところでしょう。

海がないと当時は商売なんてほとんどできませんからね。

このときのオスマン皇帝はメフメト2世という人で、敵の首都をかっさらおうとするだけに気性の激しい人ではありましたが、同時に柔軟な思考の持ち主でもありました。

メフメト2世/wikipediaより引用

難攻不落の名を1000年間保ってきた”テオドシウスの城壁”に対し、彼はいくつかの対策を講じます。

足がかりとなる城を建て、水陸両面からの進軍を行い、さらには当時発明されたばかりの大砲を使うことによって侵攻を進めました。

大砲についてはまだまだ実用的なものではなく、「一発撃つと次の発射まで3時間かかった」とか「数週間で壊れた」とかいわれています。

が、大坂冬の陣のように相手をビビらせる目的は達していたのではないでしょうか。

和平案を蹴って最終決着へ

とはいえ東ローマ帝国にも意地があります。

死に物狂いで応戦すると、二つの帝国の争いは膠着し、一時は双方から和平案も出ていたようです。

が、二人の皇帝はどちらも最終的に戦闘続行を選びました。

これは新旧二つの大帝国の争いという他に、キリスト教徒vsイスラム教徒の戦いでもあったからだと思われます。

コンスタンティノープルはキリスト教の聖地でもあり、東ローマ皇帝は正教徒と呼ばれるキリスト教の一宗派のトップでしたから、「異教徒」に膝を屈することは考えられなかったのでしょう。

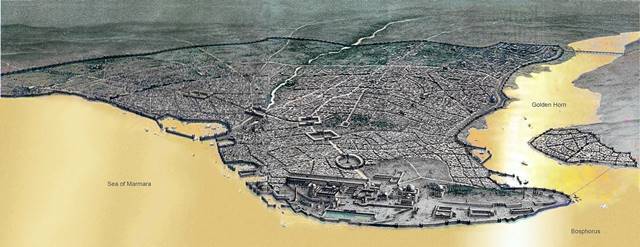

東ローマ帝国時代のコンスタンティノープル/wikipediaより引用

もしもこのときまで西ローマ帝国が存続していたら、イタリア方面からの援軍を望むこともできたのでしょうけどね。

実際にはイタリアは一つの国ではなく都市国家が点在しているだけでまとまっていませんでしたし、他の国々も落ち目の東ローマ帝国を積極的に助けようとはしませんでした。

東ローマ帝国からは救援要請もしていたんですが……所詮世の中カネとモノですよね。

世知辛い話です。

※続きは【次のページへ】をclick!