1月2日から3日にかけて行われる国民的スポーツ行事と言えば?

東京箱根間往復大学駅伝競走――いわゆる「箱根駅伝」ですね。

大手町から箱根の芦ノ湖まで100km以上の道のりを往復5人ずつの大学生ランナーたちが疾走。

・往路5区間(108.0km)

・復路5区間(109.9km)

という合計10区間(217.9km)の競争は、正月の風物詩と言ってもいいでしょう。

しかし、

【箱根駅伝の歴史(始まり)をご存知ですか?】

と問われたら「よぅ知らん」という方も多いのではないでしょうか。

そこで本稿では、箱根駅伝の優勝校と共にマトメてみました。

原点にあったのはストックホルムの無念

箱根駅伝とは切っても来れない関係にある金栗四三。

大河ドラマ『いだてん』の主人公にもなった日本マラソン界・生みの親とも言える存在です。

明治45年(1912年)にスウェーデンで開催されたストックホルム五輪――。

日本中の期待を背負ってレースに参加した金栗四三は【途中棄権】という不名誉極まりない結果を残してしまいました。

スポーツ医学なんて概念すらない時代ですから、体調不良に陥り、レース中に倒れてしまったんですね(以下に詳細記事がございます)。

-

マラソン競技中に失踪した金栗四三、ペトレ家に救助され都市伝説となる

続きを見る

当時は、体重を軽くするため「水分補給を控える」という対策すらあった時代です。

金栗は、そんな迷信に疑問を感じ、水分・栄養分の摂取を重要視して、結果、五輪出場を果たせたのですが、それでもいざ本番となるとうまくいきませんでした。

金栗四三/wikipediaより引用

それだけに大会直後の金栗は、無念極まりない思いを抱えておりました。

「終生の遺憾」として『生涯悔やみ続けることになる』と日記に書き記すほどの辛さだったのです。

また、スウェーデンの舗装道路を激走したことで、脚も痛めてしまいました。

金栗は、レース以前に「ハリマヤ足袋店」と協力して、「金栗足袋」の開発に力を注ぎました。

足袋でマラソンというと意外なようで、実は合理的なもの。

現在もスポーツ足袋があります。

昭和11年(1936年)のベルリン大会マラソンにおいて、アジア人初の金メダリストとなった孫基禎(ソン ギジョン)選手も、この足袋を履いていました。

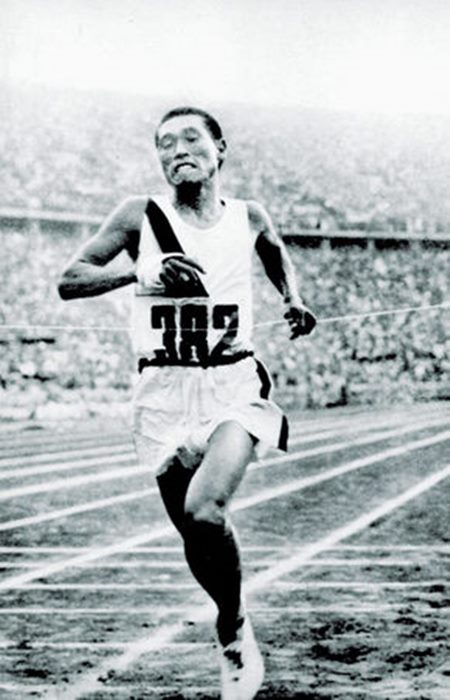

アジア人初の金メダリスト孫基禎/wikipediaより引用

「どうしたら日本も強くなれるのか?」

金栗は、東京高等師範学校での仲間だった野口源三郎、沢田英一らと、日本の陸上競技強化について語り合いました。

着想時はなんと「アメリカ横断」案も

話は少し変わりますが。

ジャンプの人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』で、19世紀末を舞台とした『Part7 スティール・ボール・ラン』というシリーズがあります。

人馬一体となってアメリカ横断を目指すレース。

さすがUSAと言わんばかりの壮大なスケールですが、これをもし人の脚力だけで行うとしたら何と思われますか?

そうです。走って横断するのです。

実は、金栗が最初に考えた【駅伝】の中にはアメリカ横断という構想までありました。

結果、東京―箱根間に落ち着いたのは、それなりの理由もあります。

「箱根の山は♪天下の険♪」

『箱根八里』で、そう歌われるほどの高低差だけでなく、歴史と由緒もある土地です。

そんな険しい道を駆け抜けてこそ選手育成が出来るのではないか?

金栗らはそう考えたのでした。

「駅伝」は日本独自のもの

駅伝は、日本発祥のレースで、海外でもそのまま「Ekiden」と呼ばれます。

では金栗が考えた言葉なのか?

と言えばそんなことはありません。

元々は歴史用語で

・宿場毎に置かれた馬車や馬

・宿場町

・町から町へ馬で繋ぐシステムそのもの

を指しました。

要は、大手町~鶴見~戸塚~平塚~小田原~芦ノ湖というそれぞれの区間を宿場町に見立てて、各拠点をタスキでつないだんですね。

まさしく駅伝というレースにピッタリの名前でしょう。

駅伝は、現在、日本以外にも広がっていて、

シンガポール

ハワイ

グアム

オーストラリア

ニュージーランド

カナダ

ベルギー

【参照】シンガポールのミズノエキデン公式サイト(→link)

でも行われています。

ただし、日本で初めて行われた駅伝は、金栗らが立ち上げた箱根駅伝ではございません。

大正6年(1917年)に開催された「東海道駅伝徒歩競走」。

文字通り東海道五十三次を走るもので、明治天皇が京都から東京までやって来た道をなぞるものが実施されたのでした。

距離は500キロで区間は23。

金栗もこの大会に参加しており、そこから箱根駅伝の発想に至ったと思われます。

※続きは【次のページへ】をclick!