神亀元年(724年)3月18日は歌人として有名な柿本人麻呂、昌泰3年(900年)3月18日は小野小町の忌日(きにち・故人の死亡した日と同日)とされている日。

二人とも百人一首はもちろんのこと、万葉集や古今和歌集に多く採られた歌人ですね。

しかし、その素性や一生についてはほとんどわかっておらず、日本史における「謎・正体不明」の代名詞ともいえましょう。

歌と共に彼らの歴史を振り返ってみましょう。

人麻呂は「いろは歌」の作者なのか?

小町は女性ですから、素性がわからないのはよくあるといえばある話ではあります。

実は生没年も不詳。

ではなぜ3月18日が忌日なのか?というと俳句の世界では「小町忌」という春の季語があり、3月18日に設定されているんですね。

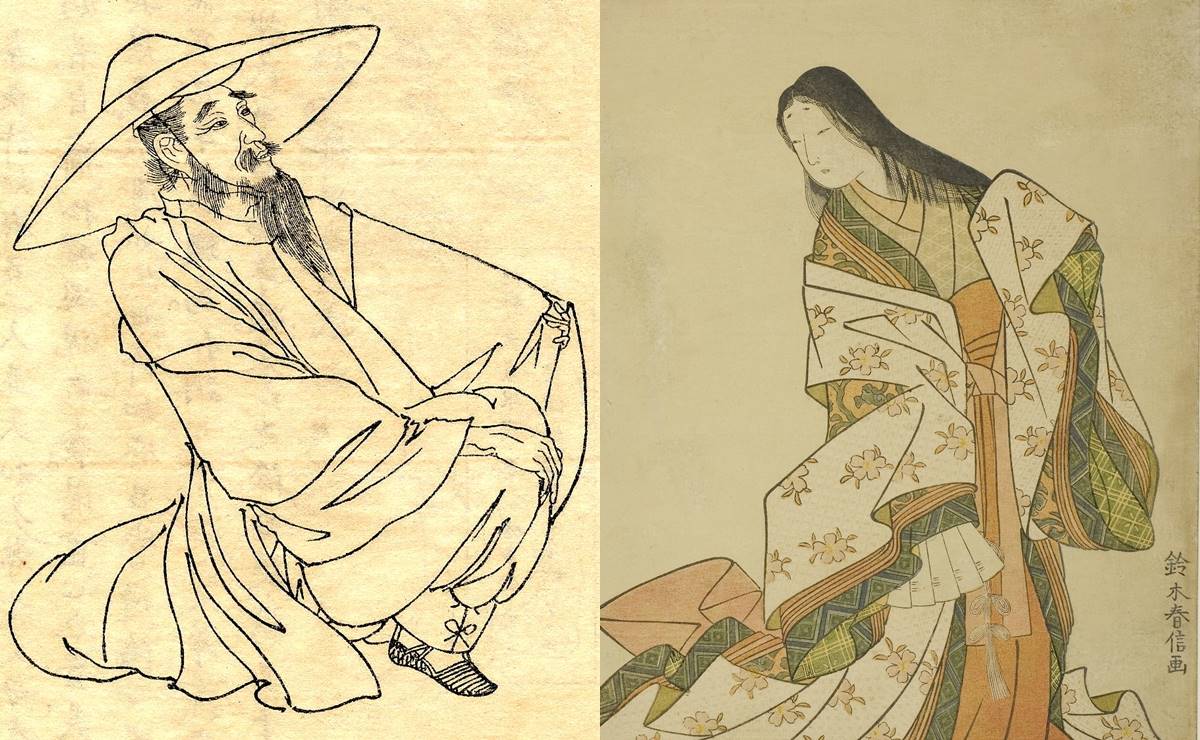

浮世絵師・鈴木春信が描いた小野小町/wikipediaより引用

ちなみに日本人女性の代表格・紫式部や清少納言でさえ、実は本名もハッキリしておりませんので、いかに当時の女性の名前が厳重に取り扱われていたか窺えます。

言霊信仰なども影響しているのかもしれません。

ただし、宮中に出入りしていたことがほぼ確実な人麻呂の記録が曖昧なのはいかにも奇妙な話で、数々の伝説を生む元になっています。

例えば、これまた諸々のいわくがついている「いろは歌」の作者ではないか?と言われたり。

地方に関する歌が散見されることから「地方へ派遣されたことのある役人で、歌人としての名声はあっても身分が低かったのではないか?」というのが江戸時代あたりからの通説のようです。

百人一首なぞの歌人 もう2人

百人一首つながりでいくと、他にも正体不明の歌人が二人います。

「猿丸大夫」と「蝉丸」です。

猿丸大夫は「大夫」が五位以上の役人を指す単語のため、ある程度の身分があったということだけ。

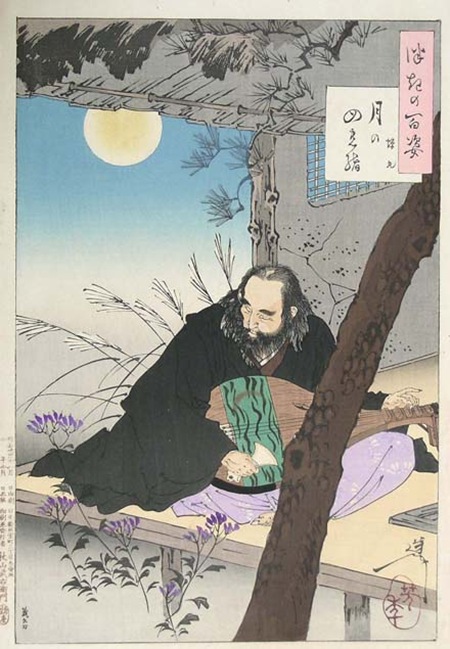

蝉丸については琵琶に関する逸話が多い=「盲目の僧侶だったのでは?」という推測しか成されていません。

月岡芳年が『月百姿 月の四の緒』で描いた蝉丸/wikipediaより引用

四人とも西暦三ケタの時代とされているので、記録の曖昧さや散逸の可能性を考えれば無理もない話。

「歌さえ良ければドコの誰でもいいんだよ!」ってことだったんですかね。

確かにこの四人の歌は技巧を凝らしているというよりも、素直に情景を詠んでいるものが多いように見受けられます。

百人一首とその他の歌集から一つずつ抜き出してみましょう。

【柿本人麻呂】

百人一首3番

「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む」

【意訳】山鳥の非常に長い尾を思わせるような、静か過ぎる長い夜の一人寝は寂しいねえ

「天の海に 雲の波立ち 月の船 星の林に 榜ぎ隠る見ゆ」

【意訳】天という海に雲が波を作り、そこに船のような半月が浮かんでいる。まるでこれから星々の向こうに漕ぎ出していくようだ

【小野小町】

百人一首9番

花の色は 移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせし間に

【意訳】「綺麗な花も、時間が経てば色あせてしまう。私も昔は美人と言われたけれど、同じように褪せてしまったわ」

うたたねに 恋しき人を 見てしより 夢てふものは たのみそめてき

【意訳】「うたたねの夢に好きな人が出てきてからというもの、現実でないとわかっていても、会えることを期待してしまう」

【猿丸大夫】

百人一首5番

奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞くときぞ 秋はかなしき

【意訳】「どこか山奥で鹿が鳴いている。きっとひとりで散った紅葉を踏みながら歩いているのだろう。物悲しさが身に染みる季節だなあ」

秋は来ぬ 紅葉は宿に 降りしきぬ 道ふみわけて 訪う人はなし

【意訳】「秋が来て紅葉が降り積もるような季節になったが、訪ねてくれる人もない我が家である」

【蝉丸】

百人一10番

これやこの 行くも帰るも 分かれつつ 知るも知らぬも 逢坂の関

【意訳】「これが有名な”逢坂の関”か。知り合いも見知らぬ人も顔を合わせては別れていく、というのは本当なのだなあ」

世の中は とてもかくても 同じこと 宮もわら屋も はてしなければ

【意訳】「宮殿だろうと藁小屋だろうと、いつか無くなるのだからどこに住んでも同じことだよ」

簡単シンプルだけに心に響く

古文の◯段活用とか何形のナントカとかって、暗記となると非常に大変ですよね。

しかし、それでも何となく訳せるような平易な歌が多いのがこの四人の共通点のように思われます。

こうして並べてみると、各人の好みや価値観も少し判る気がしますね。

小町は女性らしく美しさや恋に関心が高いのに対し、蝉丸の無常観に近いものの見方は僧侶説が有力なのも頷ける話です。

この中では人麻呂だけ万葉集時代の人ですので、いわゆる「ますらおぶり」(おおらかでダイナミックな歌風)が際立ちますね。

猿丸太夫は正体不明振りから「詠んだ人がわからない歌をまとめたんじゃね?」ともいわれているものの、秋の歌が多く好きな季節だったんだろうなというのが窺えます。

こうやって暗記抜きで眺めてみると和歌も面白く思えてくるのではないでしょうか。

あわせて読みたい関連記事

-

紫式部は道長とどんな関係を築いていた?日記から見る素顔と生涯とは

続きを見る

-

『光る君へ』清少納言は史実でも陽キャだった?結婚歴や枕草子に注目

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

国史大辞典

猿丸太夫(→link)

蝉丸(→link)

やまとうた(→link)