幼いころから聡明で美しかったとして知られる『三国志』の甄皇后(しんこうごう)。

コーエーテクモゲームスの『真・三国無双』シリーズでは、甄姫として2001年の『2』に初参戦。

セクシーな衣装と笛を使うキャラクターとして登場し、夫の曹丕(そうひ)と協力して戦います。

その後も多くのゲームに登場し、知名度も高い女性ですが……身分もある女性の死因がハッキリしないうえに、「夫の曹丕に殺されている」のですから恐ろしい話ではありませんか?

そもそも甄皇后は袁紹の子・袁煕(えんき)の妻でした。

しかし、袁紹が【官渡の戦い】で敗北したため危難が迫り、建安9年(204年)、彼女が潜む鄴(ぎょう)の地も、曹操の手に落ちました。

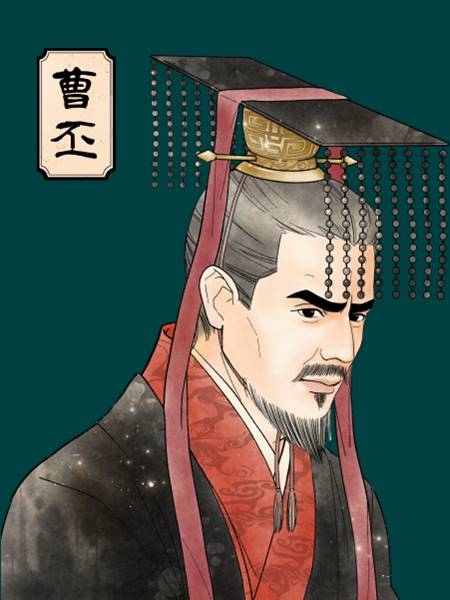

そこで彼女を見つけたのが曹操の嫡男である曹丕(そうひ)です。

甄皇后の美貌に惹かれた曹丕が妻とし、彼女は後の魏明帝・曹叡(そうえい)を産みました。

そして後に文昭皇后甄氏(ぶんしょうこうごうしんし)と呼ばれることに――。

結果だけ見れば皇帝の子を送り出し、シンデレラストーリーかのようにも思えるのですが、夫・曹丕に死を賜っているのは前述の通り。

いったい彼女はなぜ死なねばならなかったのか?

今なお謎多き三国志ミステリの一つを考えてみます。

文昭皇后甄氏/wikipediaより引用

甄皇后 謎の死

太子・曹叡の母である甄皇后。

幼い頃から聡明で、謙虚で、控えめで、美貌もあった。そんな彼女がなぜ死んだのか?

被害者も加害者も明らか。

加害者:曹丕

被害者:甄皇后

されど動機がわからないから三国志ファンを悩ませ、特に陳寿の記述がそっけないため、後世の人間は「異議あり!」とつきつけてきました。

例えば裴松之はこう考えました。

裴松之

死去についての記述があまりにもそっけないのはなぜか?

陳寿が嘘をついているからです。

魏がこれを大罪であるとすれば、隠蔽することでしょう。些細なことだと思えば、美辞麗句で飾り立てて誤魔化す。

この場合は後者……この記述には嘘がある!

裴松之がこのように指摘すると、後世の人々がどんどんと話を膨らませてゆきます。

推理①

郭皇后による女のバトルです。

寵愛を争い、相手の悪口を吹き込んだ。信じ込んだ曹丕が惨殺したんですね。

よくある女の嫉妬ですよ。

推理②

嫉妬は嫉妬でも、この詩をご覧ください。

曹植の『洛神賦』……曹植は義理の姉に恋心を抱き、相手も心惹かれたんですね。

曹丕からすれば、これは許せないわけです。

推理③

口封じではありませんか?

曹叡の生年はハッキリしていません。つまり、甄皇后の前夫・袁煕との子かもしれない。

そのことを知る母である甄皇后は、死なねばならなかったのです……。

いずれも興味深いですね。

曹丕の殺害動機は外戚排除か

こうした先人の推察を読み解くうちに、私なりにひとつの説を推理しました。

こちらです。

筆者なりの推論

曹丕は後漢の外戚政治を問題視していました。

問題解決はカンタン。最初から排除しておけば起こりません。

つまり、太子の生母を殺せばいい。

そして皇后には、バックボーンの薄い(政治力の弱い)一族の者を選ぶ。

随分と殺伐とした推理と思われるかもしれません。

我ながら書いている時点で気分が悪くなってしまいましたが、もちろん当てずっぽうな妄想でもなく、根拠の一つとして注目したのが曹丕の詔です。

彼は以下のような【外戚政治根絶宣言】出しておりました。

曹丕の詔

家臣の皆さん、政治のことを太后に相談してはいけません。

皇后の一族を、政治的な要職につけてはいけません。

天下一丸となって、外戚政治を根絶しましょう!

外戚の影響力はどんな王朝にも見られること。ときに王の政治を圧する……にしても、さすがに殺すのはやりすぎではないか?

そんな指摘もわかりますが、中国史においての実例は少なくありません。

※続きは【次のページへ】をclick!