徳川家康の正室・築山御前――。

彼女を乗せた輿が岡崎を出ると、三遠国境の本坂峠を越えて、三ヶ日へ。

そこから船に乗り、難所・猪鼻瀬戸を通り抜けて、猪鼻湖から浜名湖へ漕ぎ出すと、歌枕・浜名橋の黒木の橋桁を思い浮かべながら宇布見へ向かった。

入野川を遡り、入野之江(現・佐鳴湖)の北東、小藪村で下船。

ほどなくさしかかった大等ヶ谷(現・御前谷)で、野中重政が槍を輿に突き刺す。

谷中に、断末魔の叫びが響き渡った。

『築山御殿御伝記』意訳 ※1記事末に原文掲載(以下同)

佐鳴湖(三ッ山の対岸から撮影・手前は竹村広蔭選定の「佐鳴湖八景」碑)

徳川家康の正室・築山殿はなぜ殺されなければならなかったのか?

一般的に彼女の評価は、いわゆる悪女に近い。

家康との間に生まれた長男・松平信康が自害へ追い込まれ、彼女もまた冒頭で記したように家康の家臣に殺されている。

原因は、信康の妻である徳姫が父の信長に「武田との内通を密告」されたせいだというが、果たして築山殿自身はどのような人物だったのか。

天正7年(1579年)8月29日が命日である築山殿にスポットを当ててみよう。

家康最初の妻は「肌の白い超美人」

徳川家康の正室は、家康と結婚して岡崎市の築山(地名)に住んだことから「築山殿」と呼ばれている(岡崎市では「駿河御前」、浜松市では「築山御前」)。

後の将軍正室であるからして、その立場は絶大なものだったと考えたくなるだろう。

しかし、女性であったがゆえに生年も享年も本名も不明。

肖像画も木像もないながら、「肌の白い超絶美人」だったと伝わる。

築山殿/wikipediaより引用

三ッ山を背景に描かれた「築山御前像」(西来院蔵)は、大正から昭和時代に活躍した画家・鈴木白華の創作で、古い絵の模写ではない。

彼女は幼名も不明で「阿鶴」や「鶴姫」と推定されている。

家康の初恋相手がこの鶴姫とも、はたまた亀姫とも、お田鶴の方(後の引馬城主・飯尾連龍室)ともいわれているが、家康が、築山殿とは別の初恋相手から娘に「亀姫」と名付けたとして、夫婦仲が悪くなったという伝承もある。

いずれにせよ、彼女の父は瀬名氏(後に関口氏の養子になって関口と名乗る)であるので、ここから先は便宜上、出身家名を使って「築山殿」と呼ばせていただく。

瀬名2丁目の西奈生涯学習センター「リンク西奈」から北を撮影・この南側一帯200m四方が瀬名氏居館とされる

竹千代と三河を手中に収めようとする義元

「瀬名氏」とは、もともとは今川氏の出である。

「天下一苗字」ルールのため、「今川」と名乗れるのが宗家(駿河今川氏)のみというルールに従い、彼らの本拠地(静岡県静岡市葵区瀬名)の地名から「瀬名」と名乗っただけであって、実際は遠江今川氏の傍流。

築山殿の父は、今川義元の父・氏親からの偏諱で「親永」と改名するなど宗家の覚えもよく、その妻は今川義元の妹であった。

つまり築山殿は、義元の姪であり、同家の姫(プリンセス)と言える。

光鏡院(瀬名1丁目)の「今川陸奥守源一秀公供養塔」・瀬名氏の祖である

そんなお姫様が、三河から来た人質・竹千代(後の徳川家康)と結婚することになったのだから、高いプライドは傷つけられる一方、逆玉の竹千代は、見目麗しき今川家の姫と結婚できて天にも昇る思い――小説などではそんな風に描かれることが多い。

実際、身分的には不釣り合いなカップルであった。

にもかかわらず今川義元がこの婚姻を押し進めたのは、竹千代と三河国を同時に傘下に収める腹積もりであったからだろう。

今川義元(高徳院蔵)/wikipediaより引用

義元は、竹千代に「元」の一字を与えて元服させ松平元信(後の元康)と名乗らせた。

そして若い2人の間には、永禄2年(1559年)3月6日に嫡男・信康、翌・永禄3年(1560年)6月4日に長女・亀姫が生まれる。

一男一女の子を残し、まずは御家安泰。

しかしコトはそう単純ではなかった。

亀姫が生まれるわずか2週間前、【桶狭間の戦い】が起きたのだ。

この戦いが、築山殿にとって二重のショックとなったのは、後ろ盾の義元が殺されただけでなく、その直後の夫・家康の行動にあった。

家康はこのとき、駿府に戻ってくるのではなく、空き城となった岡崎城に入ってしまったのだ。

これにより彼女とその子どもたちは、今川の人質同然の立場にさせられてしまったのである。

独立に怒った氏真が人質を串刺し

徳川側の史料によると、岡崎城に入った松平元康は、何度も今川氏真にこんな催促をしたという。

「今川と織田の間に松平という壁を作った。この壁が破られないうちに今川義元の仇を討つように」

しかし、氏真が動かない。だから仕方なく今川を見捨てて独立したとある。

確かに表向きはそのような言動をしたのかもしれない。

されど「今川氏(人質生活)から離れて三河に戻って独立しよう」という気持ちは以前から持っていただろう。

いずれにせよこの独立に怒った今川氏真は、吉田城代・小原鎮実(おはら しずざね)に命じて、松平の人質13人(11~14人とも)を城下の龍拈寺(りゅうねんじ)口で、尻の穴から槍を入れて串刺しにした。

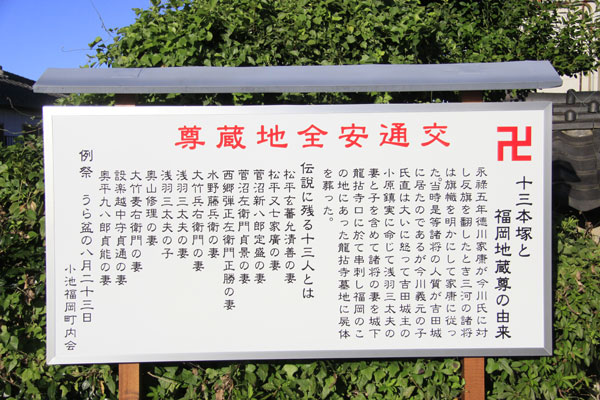

「十三本塚」の案内板

この酷い対応に元康も激怒。

東の今川氏真を完全に見捨て、西の織田信長と手を組もうとする。

ただし、そのためには高い壁を乗り越えねばならなかった。

家康の祖父である松平清康や父の松平広忠が、織田信秀(信長の父)と長年の宿敵関係にあり、更には元康自身も織田信秀のもとで人質生活を送っていたことがあり、織田家とはそうやすやすと同盟締結に至りそうになかったのである。

このとき家康の意向に尽力してくれたのが、元康の伯父・水野信元や、実母・於大の方の再婚相手・久松定俊(後

彼らの協力も得て、元康は織田信長の居城である清洲城を訪問。

以降、戦国時代において珍しく強固な「清洲同盟」が結ばれたのである。

同名の締結日については『信長公記』など第一級史料に掲載がないのが不思議だが、永禄4年(1561年)9月とも、永禄5年(1562年)1月ともいう。

※続きは【次のページへ】をclick!