織田信長は、フィクション作品におけるコワモテなイメージとは裏腹に、何度も裏切りに遭った武将です。

ざっと例を挙げるだけでも

・織田信勝(信行・弟)

・浅井長政

・荒木村重

・松永久秀

名だたる武将たちに謀反を起こされては窮地から立ち上がり、最終的には明智光秀による最大の裏切り【本能寺の変】で生涯を終える――。

まさしく戦国の荒波を生き続けた人物ですが、数ある裏切りの中でも信長本人にとって衝撃度No.1を争うのが浅井長政ではないでしょうか。

妹のお市を嫁入りさせ、実の兄弟同様に信頼していたとされる長政。

最初は、なかなか現実を受け入れられなかったという長政の裏切り。

一体なぜ信長はそんな目に遭ってしまったのか?

近江を領地としていた浅井家特有の事情――本稿では、その謎に迫ってみたいと思います。

浅井と織田の同盟はいつ始まった?

お市はいつ長政に嫁いだのか?

つまり、織田家と浅井家の同盟はいつ始まったのか?

というと、これが正確な年数は不明であり、ざっと

・永禄4年(1561年)

・永禄6年(1563年)

・永禄11年(1568年)

などの説が唱えられています。

一体どれが正しいのか。

当時の織田家を見てみますと……親戚や弟など身内による裏切りの連続で、信長が尾張を完全に統一できたのが永禄8年(1565年)のこと。

-

天下統一より過酷だった信長の尾張支配|14年に及ぶ苦難の道を年表で振り返る

続きを見る

その勢いで美濃を陥落させたのが永禄10年(1567年)ですから、最も現実的なのは永禄11年(1568年)でしょうか。

お市の方/wikipediaより引用

同年は、信長が足利義昭を擁して上洛する年でもあり、是が非でも浅井との結びつきを構築しておきたいタイミングでした。

しかし、同時にこれが非常に危ういバランスの上に成り立っていたのも事実です。

というのも北近江における浅井長政の支配力が盤石とは言えなかったからです。

順を追って見て参りましょう。

京極家vs六角家の中に生まれた浅井家

浅井家は長らく南近江の六角家と近江の覇権を争っていました。

戦略的には、美濃の斎藤家と手を組み六角家と敵対していたのですが、斎藤道三が敗死して、息子・斎藤義龍の時代になると斎藤家は浅井家と縁を切り、六角家と縁組みしてしまいます。

左が斎藤道三で右が斎藤義龍/wikipediaより引用

関ヶ原付近を挟んでこのようなパワーゲームが行われていましたので、同エリアで苦境に陥りそうな浅井家にとっても織田家との同盟は有効でした。

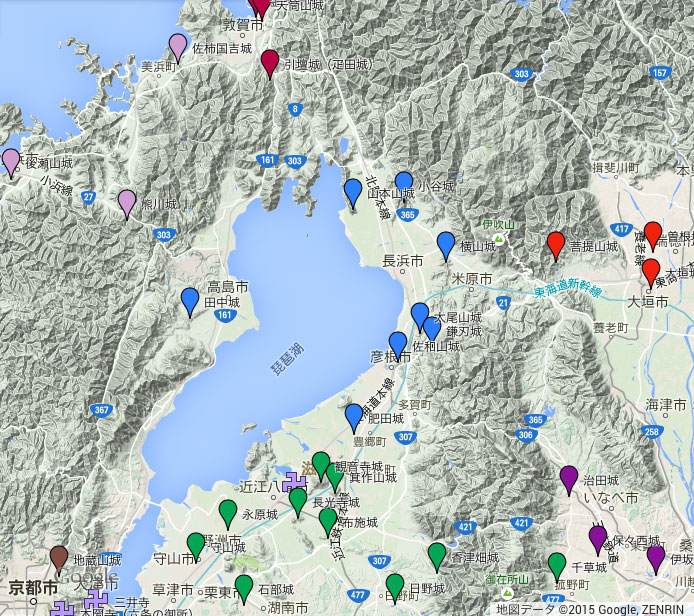

青が浅井家の拠点で赤が斎藤家。代表的な城だけ載せていますが、近江には膨大な数の城が存在していました。それだけ争いが多く、小規模の国人衆が多数存在/©2015Google,ZENRIN

しかし浅井家にとって必要なのは美濃方面の安定だけであって、それ以上のものは欲していません。

むしろ織田家との婚姻による同盟を快く思っていない家臣が浅井家には多くいました。

これには浅井家が戦国大名として独立した経緯と浅井家の国家戦略に理由があります。

時代を遡ると、浅井家はもともと北近江の守護・京極家の被官であり、近江の一国人に過ぎません。

それがいつしか主家を凌駕する実力をつけ始めて京極家を圧倒し、ついには小谷城を居城として独立。

長政の祖父・浅井亮政(あざいすけまさ)の時代のことでした。

朝倉家を逆に取り込んだ亮政の外交力

北近江で急速に勢力を増す浅井家に対して危機感を抱いたのは国境を接する南近江の六角家です。

そもそも北近江と南近江の敵対関係は【応仁の乱】からスタート。

北近江の京極家と南近江の六角家はそえぞれ東軍と西軍に分かれて戦い続けておりました。

応仁の乱の勃発は1467年ですので、亮政の時代から60年以上、長政の時代になると100年以上も前の話で、とにかく長い敵対関係――もはや「ケンカの原因はもはやよく知らんけど、とにかく仲がよろしくない」状態だったのです。

京極家が没落しても六角家の勢力は旺盛。

京都に近いという地理の特性上、近畿地方で台頭してきた三好家と勢力争いを繰り広げる細川管領家に度々援軍を出していました。

一時期は幕府の役職「管領代」まで得たほどです。

そんな名門六角家にとって、京極家の勢力に取って代わる新興の浅井家はさっさと潰しておくにこしたことはありません。

六角家は朝倉家を誘い、南北から浅井家の取り潰しにかかります。

ちなみに朝倉家もこの時期の有力大名の一つで、六角家同様、京に度々援軍を出していました。

新興の浅井亮政にとっては、単独で六角家と朝倉家という当時の二大巨頭に挑むほどの力はありません。

浅井亮政/wikipediaより引用

居城の小谷城は両軍に囲まれ、朝倉家最強の武将・朝倉宗滴には、目の前に付け城を築かれてしまいました。

これが後年の小谷城の出城「金吾丸」です。

しかし、ここで浅井亮政の類稀な政治力と外交力が発揮されます。

なんと浅井家の征伐に来たはずの朝倉家を説得し、逆に朝倉家を浅井家の後見にしてしまったのです。

両者にどういう話し合いが行われたかは伝わっていません。現代に伝わっていないほど極秘中の極秘だったことは確かです。

名将・朝倉宗滴が納得して受け入れたほどの浅井亮政の提案とは一体何だったのか?

朝倉が浅井と手を結ぶメリットは?

朝倉家は、越前や加賀方面で一向一揆と果てしない戦いを続けていました。

若き朝倉宗滴を有名にしたのも1506年【九頭竜川の戦い】です。

越前一乗谷に迫る30万の一向門徒兵を僅か1万の兵力で蹴散らしたと云われていて、さすがに30万は言い過ぎでしょうが、「千畳敷の千畳」の表現と同じく、「とにかく大軍」だったのは確かでしょう。

一乗谷朝倉氏遺跡

このように朝倉家は越前・加賀方面の平定に忙しく、徐々に京への派兵も減らしていきます。

つまりこの時点で朝倉家の興味は「北」へ向いているのです。

そんな状況で、背後(南)に巨大な勢力(浅井家)が進出してきたらどうでしょう?

朝倉にとっての“南”とは、若狭と北近江のこと。

若狭は小勢力がひたすら内紛を続けていますので問題はありません。

一方、北近江では京極家が衰退し、浅井家がのし上がってきました。

ここで浅井家が潰れればどうなるのか?

朝倉家と同勢力の六角家が浅井を潰して、北近江へ進出してくるのは明白です。

六角家は、朝倉と共に京へ派兵してきた有力大名であり、しかも佐々木源氏の末裔ですから、家柄でも朝倉家を凌ぎ、相変わらず足利将軍家や細川管領家に援軍を派遣しています。

朝倉家としては、このような野心満々の六角家を背後にして一向宗と戦うことは非常にリスキーです。

一乗谷朝倉氏遺跡

勘のいい方は浅井亮政の提案が何であったかもうお分りでしょう。

浅井亮政の提案はざっとこうです。

浅井家を潰せば北近江に六角家が進出してくる。

そうなれば六角家という巨大な勢力が朝倉家の背後で国境を接することになる。

これは朝倉家にとってよろしくない事態だろう。

しかし【浅井家をこのまま北近江に残せば】六角家と朝倉家の緩衝地帯となることができる。

浅井家の当面の敵は六角家なので浅井家が朝倉家に手を出さないことは今ここで約束できる。

というかそもそも二正面作戦ができるほどの力は浅井家にないけどね。

あ、ついでに一向宗にも多少、顔が利くのでいつでも相談してね(亮政は南近江の一向宗を焚きつけては六角家を悩ませていました)。

この浅井亮政の提案に朝倉家が乗ったのですね。

朝倉家は早速、浅井家と六角家の調停に乗り出し、停戦の合意を締結。

以後、朝倉家は織田家と敵対するときまで近江に一切干渉しません。

朝倉氏の本拠地・一乗谷。これを見事に説き伏せた浅井は……

この手の結びつきには、通常、清洲同盟のような不可侵条約がありますが、

「浅井家と朝倉家の間にハッキリとした同盟関係はなかった」

とされています。

同盟と呼ぶには勢力に差がありすぎるし、明文化すると完全な従属関係になって、浅井家では朝倉家の出城とみなされ緩衝地帯として成り立たなくなってしまう。

しかし「越前(朝倉家)と北近江(浅井家)の間に“境目の城”が構築されなかった」ことからして、両者の間で何らかの「不可侵条約」があったのは確かでしょう。

宿敵・六角家に臣従を申し入れライバルに勝利

朝倉家と手を結んだ浅井亮政は、以降、六角家にちょっかいを出しては反撃され、小谷城を何度も追われます。

しかし、またすぐに戻ってくるというトムとジェリーのような抗争を繰り返します。

そして同家は、反六角家で独立色の強い近江国人衆の受け皿となり徐々に実力をつけていくのです。

程なくして浅井亮政は死去。

養子に迎えていた明政と、その後に側室が産んだ浅井久政との間で後継者争いが勃発します。

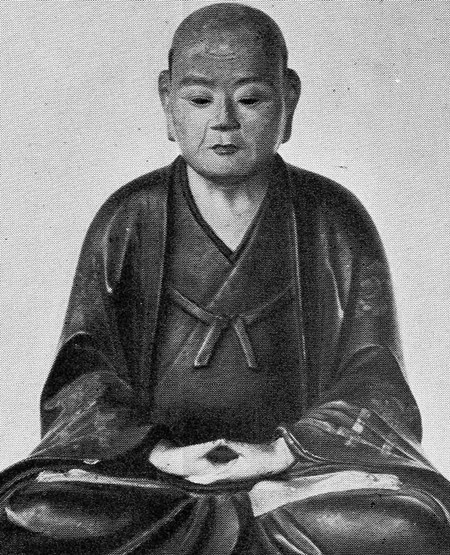

浅井久政/wikipediaより引用

亮政は、実子の久政を後継者に指名しましたが、久政が戦下手で、これまで様々な修羅場をかいくぐってきた浅井家・家臣団のお眼鏡には叶いません。

しかし久政は、政治力や外交力においては優れており、思いも寄らない作戦を繰り出します。

なんと宿敵・六角家に臣従を申し入れ、その援助によってライバルの明政に勝利したのです。

同時に、この臣従により失うものも小さくありません。

浅井家・家臣団の多くは「六角家への臣従」を屈辱と考え、久政から遠ざかってしまい……って、そりゃそうですよね、もともと浅井家は反六角家の集団なのです。

ただ、久政にしてもそんな状況は事前に予想していたことでしょう。

不思議なことに浅井家は、六角家に臣従したとはいえ小谷城を中心とした浅井家の支配と権益は奪われることなく守られました。

なぜ守られたのか?その点が謎ですが、浅井家の後見として朝倉家から何らかの横槍があったのかもしれません。

おそらく六角家の臣下に組み込むことは認めるが「浅井家を温存しなければ朝倉家は北近江に派兵するぞ」くらいの釘は刺していたのかもしれません。

長政が野良田の戦いに勝利して再び独立

争いが収まった時期に、浅井久政は領国の内政に尽力し、国力を蓄えることに成功します。

そんな中、六角家の観音寺城下で生まれたのが浅井長政でした。

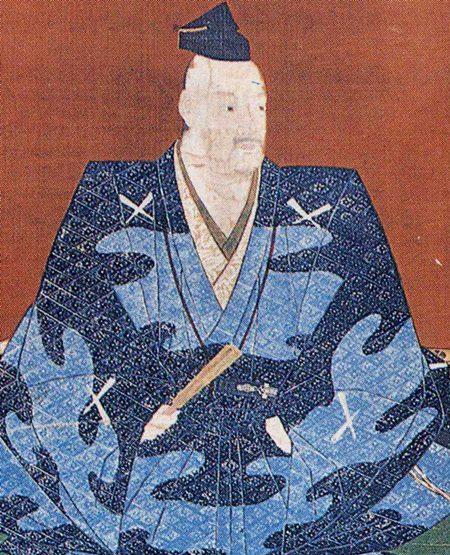

浅井長政/wikipediaより引用

人質として育ち、元服して「賢政」と名乗りますが、六角家への臣従に我慢がならない反久政派=独立派の浅井家家臣たちに祭り上げられ、名を「長政」に変えてついに決起。

父の久政を幽閉し【野良田の戦い】で優勢な六角義賢軍を野戦で破り、浅井家は再独立を果たします。

この戦いが永禄3年(西暦1560年)――奇しくも桶狭間の戦いと同じ年でした。

六角義賢率いる六角家は、もはや以前の勢いはありません。

対抗する三好家の勢力が拡大し、手に負えなくなっていたのです。

一度は足利義輝の上洛を成功させたり、勢力を盛り返しはしますが、三好家の反撃に苦戦。

六角家は三好家に対抗する足利義昭を南近江に匿っていましたが、三好家が管領職就任をチラつかせて六角家を抱き込んでしまい、六角義賢、義治父子はついに義昭を追放してしまいます。

そして子の義治は家臣との関係が悪く【観音寺騒動】を起こしてしまうのです。

かくして再独立で勢い立つ北近江の浅井家と、かつての勢いが衰えた南近江の六角家。

両者の勢力が均衡した時期に、美濃へ進出してきたのが織田信長だったのです。

朝倉家を重視した久政は暗愚な武将?

浅井家では長政を筆頭に独立派が実権を握りました。

一方で、隠居の身である久政の権力も、実はまだまだ健在でした。

隠居しても竹生島を中心とした琵琶湖の利権を握っていたからだと目されています。いつの時代も財布を握る人物には発言力があるんですね。

久政は、独立してしまった以上は亮政時代のように朝倉家と六角家の緩衝地帯となることで浅井家の存立を確立させようと考えます。

一般的に浅井久政は「暗愚な当主で、朝倉家との関係を重視したばかりに織田家を裏切り、結果的に滅亡を招いた」と言われていますよね。

しかし久政が朝倉家に執着した理由は、亮政時代からの構想「大国の緩衝地帯となることで北近江の支配を守り、領国を繁栄させる」という国家戦略にあったのです。

戦国時代といえども『信長の野望』のように誰もが天下統一や上洛、他国への侵入を望んでいたワケではありません。

そう考えると久政の評価を「暗愚」の一言で片付けてしまうのはおかしい。

酒色に溺れて国を滅亡させた美濃のアイツとは格が違うのです。

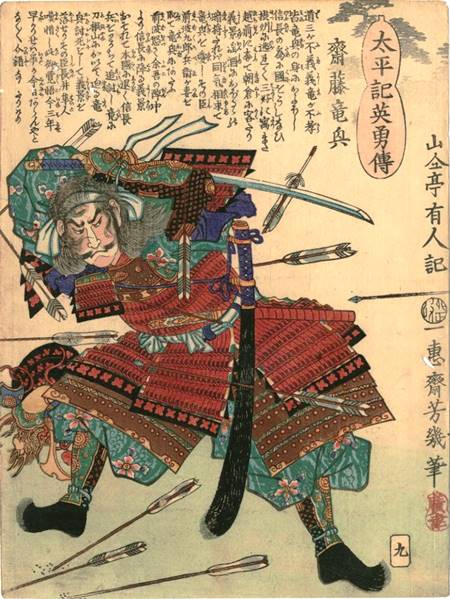

美濃のアイツこと斎藤龍興(落合芳幾画)/wikipediaより引用

ともかく、複雑な国家戦略の中、織田家と婚姻を結ぶことで神経質にならざるを得なかった浅井家の事情がご理解いただけるでしょうか。

織田家に協力して南近江の六角家を滅亡に追いやれば、南近江は同盟国・織田家のものになります。

ここで織田家が足を止めれば南近江の支配者が六角家から織田家に代わるだけですので問題はないでしょう。

しかし織田家は足利義昭を擁して南近江に進出してきました。

つまり南近江の支配が目的ではなく、あくまで上洛が目的であって、南近江は通過点でしかないのです。

これでは織田家のその後の動きが読めません。

尾張から出てきて美濃、伊勢、南近江と進出してきた勢力が京で歩みを止めるとは到底思えない。

上洛した六角家がその後、北近江に触手を伸ばしてきた前例もあるので、浅井家と朝倉家は気が気ではありません。

織田家と朝倉家が美濃の北方で国境が接していることも気になるところです。

浅井家がこれまでのように緩衝地帯として生存するためには、朝倉家と織田家の関係ができるだけ平穏であってほしい。

これが浅井家が織田家に求めた

「朝倉家に絶対に手を出すな!」

という同盟を維持するための最低条件になりました。

とにかくこの点だけは、信長に守ってもらわなければならなかったのです。

しかし……。

「朝倉に絶対手を出すなよ、絶対だぞ……」

浅井家の意向をさっぱり理解していなかったのが織田信長です。

「次は北の越前狙うぞ。浅井と朝倉の関係? 知らん」ぐらいにしか思っていません。

信長は浅井長政の能力を高く評価していたからこそ、妹の市を嫁がせました。

浅井長政(左)とお市の方/wikipediaより引用

浅井家が、越前と南近江の緩衝地帯で終わるような小勢力とも考えていなかったのでしょう(認めていたからこそ、結果的に双方へ誤解を産んでしまうとは悲しいですが)。

一方、浅井家は、六角家の勢力が衰えた時期や織田家の美濃進出のタイミングで、国家戦略を根本的に見直すべきでした。

少なくとも浅井家単独で六角家を切り崩す力があったのに、古い国家戦略にこだわってしまったのが痛い。

久政に対抗できる対案も他になかったのでしょう。浅井家の台頭が近江のパワーバランスを崩し、自らの首を絞めてしまったといってもよいかもしれません。

何より浅井家最大の失敗は、隠居に追いやった浅井久政に発言の自由と権力を残してしまったことです。

外部環境が変わったのに古い緩衝地帯構想に固執し、朝倉派と織田派に国論が割れる原因を作ってしまった。

さらに独立色が強く、基本的に自分の領地内のことしか考えていない北近江の家臣団がかなりの決定権を握っており、長政のトップダウンで物事が決められる状況ではなかったことも原因でした。

南近江の六角家も同様で、何かと当主に歯向かう国人衆の存在が近江全体のアキレス腱となり、信長につけ込まれる隙となります。

以上が近江の状況です。

織田信長/wikipediaより引用

その最中に越前へ亡命していた足利義昭が、なかなか動かない朝倉家を見限って織田家にやってきました。

一度は将軍家に見限られた織田信長ですが、今度は本気で上洛を約束。

京に向かって電光石火の進撃を済ませてしまいます。

そしてその後は越前へ侵攻。

「越前には手を出さないでくださいね、絶対ですよ、絶対!」

そう言っていた浅井長政は国衆や家臣達に追い込まれ、ついには信長を裏切ることになり、織田軍の背後を衝こうとして、結果、逃げられてしまったのは【金ヶ崎の退き口】として知られます。

以下にその記事もございますので、よろしければ併せてご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

-

金ヶ崎の退き口|浅井長政に裏切られ絶体絶命の窮地に陥った信長や秀吉の撤退戦

続きを見る

-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

朝倉義景の生涯|信長を二度も包囲しながら逆に追い詰められた

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 宮島敬一『浅井氏三代』(人物叢書, 吉川弘文館, 2008年, ISBN: 978-4642052573)

Amazon: 商品ページ - 福原圭一(編)『朝倉氏の城郭と合戦』(図説日本の城郭シリーズ15, 戎光祥出版, 2015年, ISBN: 978-4864031421)

Amazon: 商品ページ - 太田牛一・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記』(新人物文庫, KADOKAWA, 2013年, ISBN: 978-4044087050)

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで』(中公新書, 中央公論新社, 2002年, ISBN: 978-4121016240)

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(吉川弘文館, 1995年, ISBN: 978-4642014489)

Amazon: 商品ページ