こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【信長が浅井に裏切られた理由】

をクリックお願いします。

朝倉が浅井と手を結ぶメリットは?

朝倉家は、越前や加賀方面で一向一揆と果てしない戦いを続けていました。

若き朝倉宗滴を有名にしたのも1506年【九頭竜川の戦い】です。

越前一乗谷に迫る30万の一向門徒兵を僅か1万の兵力で蹴散らしたと云われていて、さすがに30万は言い過ぎでしょうが、「千畳敷の千畳」の表現と同じく、「とにかく大軍」だったのは確かでしょう。

一乗谷朝倉氏遺跡

このように朝倉家は越前・加賀方面の平定に忙しく、徐々に京への派兵も減らしていきます。

つまりこの時点で朝倉家の興味は「北」へ向いているのです。

そんな状況で、背後(南)に巨大な勢力(浅井家)が進出してきたらどうでしょう?

朝倉にとっての“南”とは、若狭と北近江のこと。

若狭は小勢力がひたすら内紛を続けていますので問題はありません。

一方、北近江では京極家が衰退し、浅井家がのし上がってきました。

ここで浅井家が潰れればどうなるのか?

朝倉家と同勢力の六角家が浅井を潰して、北近江へ進出してくるのは明白です。

六角家は、朝倉と共に京へ派兵してきた有力大名であり、しかも佐々木源氏の末裔ですから、家柄でも朝倉家を凌ぎ、相変わらず足利将軍家や細川管領家に援軍を派遣しています。

朝倉家としては、このような野心満々の六角家を背後にして一向宗と戦うことは非常にリスキーです。

一乗谷朝倉氏遺跡

勘のいい方は浅井亮政の提案が何であったかもうお分りでしょう。

浅井亮政の提案はざっとこうです。

浅井家を潰せば北近江に六角家が進出してくる。

そうなれば六角家という巨大な勢力が朝倉家の背後で国境を接することになる。

これは朝倉家にとってよろしくない事態だろう。

しかし【浅井家をこのまま北近江に残せば】六角家と朝倉家の緩衝地帯となることができる。

浅井家の当面の敵は六角家なので浅井家が朝倉家に手を出さないことは今ここで約束できる。

というかそもそも二正面作戦ができるほどの力は浅井家にないけどね。

あ、ついでに一向宗にも多少、顔が利くのでいつでも相談してね(亮政は南近江の一向宗を焚きつけては六角家を悩ませていました)。

この浅井亮政の提案に朝倉家が乗ったのですね。

朝倉家は早速、浅井家と六角家の調停に乗り出し、停戦の合意を締結。

以後、朝倉家は織田家と敵対するときまで近江に一切干渉しません。

朝倉氏の本拠地・一乗谷。これを見事に説き伏せた浅井は……

この手の結びつきには、通常、清洲同盟のような不可侵条約がありますが、

「浅井家と朝倉家の間にハッキリとした同盟関係はなかった」

とされています。

同盟と呼ぶには勢力に差がありすぎるし、明文化すると完全な従属関係になって、浅井家では朝倉家の出城とみなされ緩衝地帯として成り立たなくなってしまう。

しかし「越前(朝倉家)と北近江(浅井家)の間に“境目の城”が構築されなかった」ことからして、両者の間で何らかの「不可侵条約」があったのは確かでしょう。

宿敵・六角家に臣従を申し入れライバルに勝利

朝倉家と手を結んだ浅井亮政は、以降、六角家にちょっかいを出しては反撃され、小谷城を何度も追われます。

しかし、またすぐに戻ってくるというトムとジェリーのような抗争を繰り返します。

そして同家は、反六角家で独立色の強い近江国人衆の受け皿となり徐々に実力をつけていくのです。

程なくして浅井亮政は死去。

養子に迎えていた明政と、その後に側室が産んだ浅井久政との間で後継者争いが勃発します。

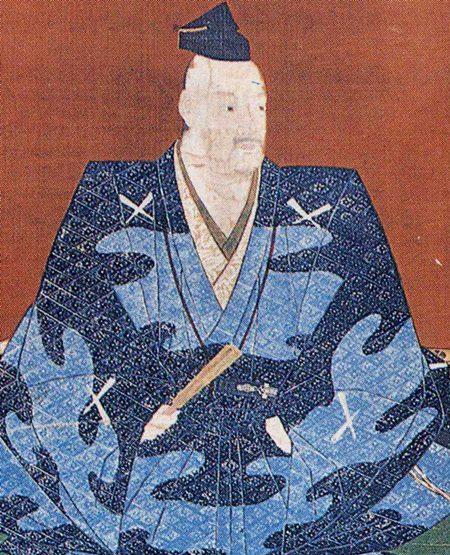

浅井久政/wikipediaより引用

亮政は、実子の久政を後継者に指名しましたが、久政が戦下手で、これまで様々な修羅場をかいくぐってきた浅井家・家臣団のお眼鏡には叶いません。

しかし久政は、政治力や外交力においては優れており、思いも寄らない作戦を繰り出します。

なんと宿敵・六角家に臣従を申し入れ、その援助によってライバルの明政に勝利したのです。

同時に、この臣従により失うものも小さくありません。

浅井家・家臣団の多くは「六角家への臣従」を屈辱と考え、久政から遠ざかってしまい……って、そりゃそうですよね、もともと浅井家は反六角家の集団なのです。

ただ、久政にしてもそんな状況は事前に予想していたことでしょう。

不思議なことに浅井家は、六角家に臣従したとはいえ小谷城を中心とした浅井家の支配と権益は奪われることなく守られました。

なぜ守られたのか?その点が謎ですが、浅井家の後見として朝倉家から何らかの横槍があったのかもしれません。

おそらく六角家の臣下に組み込むことは認めるが「浅井家を温存しなければ朝倉家は北近江に派兵するぞ」くらいの釘は刺していたのかもしれません。

長政が野良田の戦いに勝利して再び独立

争いが収まった時期に、浅井久政は領国の内政に尽力し、国力を蓄えることに成功します。

そんな中、六角家の観音寺城下で生まれたのが浅井長政でした。

浅井長政/wikipediaより引用

人質として育ち、元服して「賢政」と名乗りますが、六角家への臣従に我慢がならない反久政派=独立派の浅井家家臣たちに祭り上げられ、名を「長政」に変えてついに決起。

父の久政を幽閉し【野良田の戦い】で優勢な六角義賢軍を野戦で破り、浅井家は再独立を果たします。

この戦いが永禄3年(西暦1560年)――奇しくも桶狭間の戦いと同じ年でした。

六角義賢率いる六角家は、もはや以前の勢いはありません。

対抗する三好家の勢力が拡大し、手に負えなくなっていたのです。

一度は足利義輝の上洛を成功させたり、勢力を盛り返しはしますが、三好家の反撃に苦戦。

六角家は三好家に対抗する足利義昭を南近江に匿っていましたが、三好家が管領職就任をチラつかせて六角家を抱き込んでしまい、六角義賢、義治父子はついに義昭を追放してしまいます。

そして子の義治は家臣との関係が悪く【観音寺騒動】を起こしてしまうのです。

かくして再独立で勢い立つ北近江の浅井家と、かつての勢いが衰えた南近江の六角家。

両者の勢力が均衡した時期に、美濃へ進出してきたのが織田信長だったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!