こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【信長が浅井に裏切られた理由】

をクリックお願いします。

朝倉家を重視した久政は暗愚な武将?

浅井家では長政を筆頭に独立派が実権を握りました。

一方で、隠居の身である久政の権力も、実はまだまだ健在でした。

隠居しても竹生島を中心とした琵琶湖の利権を握っていたからだと目されています。いつの時代も財布を握る人物には発言力があるんですね。

久政は、独立してしまった以上は亮政時代のように朝倉家と六角家の緩衝地帯となることで浅井家の存立を確立させようと考えます。

一般的に浅井久政は「暗愚な当主で、朝倉家との関係を重視したばかりに織田家を裏切り、結果的に滅亡を招いた」と言われていますよね。

しかし久政が朝倉家に執着した理由は、亮政時代からの構想「大国の緩衝地帯となることで北近江の支配を守り、領国を繁栄させる」という国家戦略にあったのです。

戦国時代といえども『信長の野望』のように誰もが天下統一や上洛、他国への侵入を望んでいたワケではありません。

そう考えると久政の評価を「暗愚」の一言で片付けてしまうのはおかしい。

酒色に溺れて国を滅亡させた美濃のアイツとは格が違うのです。

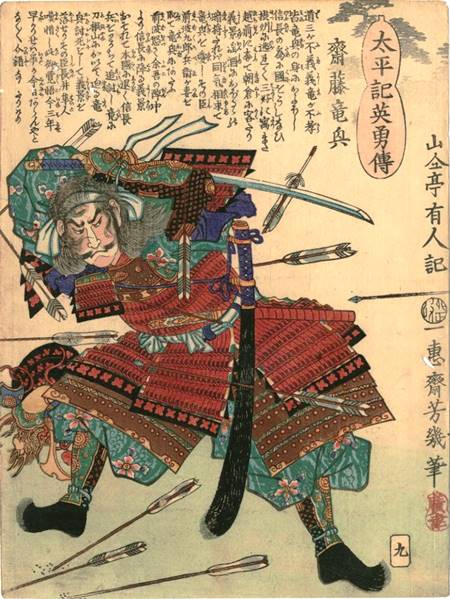

美濃のアイツこと斎藤龍興(落合芳幾画)/wikipediaより引用

ともかく、複雑な国家戦略の中、織田家と婚姻を結ぶことで神経質にならざるを得なかった浅井家の事情がご理解いただけるでしょうか。

織田家に協力して南近江の六角家を滅亡に追いやれば、南近江は同盟国・織田家のものになります。

ここで織田家が足を止めれば南近江の支配者が六角家から織田家に代わるだけですので問題はないでしょう。

しかし織田家は足利義昭を擁して南近江に進出してきました。

つまり南近江の支配が目的ではなく、あくまで上洛が目的であって、南近江は通過点でしかないのです。

これでは織田家のその後の動きが読めません。

尾張から出てきて美濃、伊勢、南近江と進出してきた勢力が京で歩みを止めるとは到底思えない。

上洛した六角家がその後、北近江に触手を伸ばしてきた前例もあるので、浅井家と朝倉家は気が気ではありません。

織田家と朝倉家が美濃の北方で国境が接していることも気になるところです。

浅井家がこれまでのように緩衝地帯として生存するためには、朝倉家と織田家の関係ができるだけ平穏であってほしい。

これが浅井家が織田家に求めた

「朝倉家に絶対に手を出すな!」

という同盟を維持するための最低条件になりました。

とにかくこの点だけは、信長に守ってもらわなければならなかったのです。

しかし……。

「朝倉に絶対手を出すなよ、絶対だぞ……」

浅井家の意向をさっぱり理解していなかったのが織田信長です。

「次は北の越前狙うぞ。浅井と朝倉の関係? 知らん」ぐらいにしか思っていません。

信長は浅井長政の能力を高く評価していたからこそ、妹の市を嫁がせました。

浅井長政(左)とお市の方/wikipediaより引用

浅井家が、越前と南近江の緩衝地帯で終わるような小勢力とも考えていなかったのでしょう(認めていたからこそ、結果的に双方へ誤解を産んでしまうとは悲しいですが)。

一方、浅井家は、六角家の勢力が衰えた時期や織田家の美濃進出のタイミングで、国家戦略を根本的に見直すべきでした。

少なくとも浅井家単独で六角家を切り崩す力があったのに、古い国家戦略にこだわってしまったのが痛い。

久政に対抗できる対案も他になかったのでしょう。浅井家の台頭が近江のパワーバランスを崩し、自らの首を絞めてしまったといってもよいかもしれません。

何より浅井家最大の失敗は、隠居に追いやった浅井久政に発言の自由と権力を残してしまったことです。

外部環境が変わったのに古い緩衝地帯構想に固執し、朝倉派と織田派に国論が割れる原因を作ってしまった。

さらに独立色が強く、基本的に自分の領地内のことしか考えていない北近江の家臣団がかなりの決定権を握っており、長政のトップダウンで物事が決められる状況ではなかったことも原因でした。

南近江の六角家も同様で、何かと当主に歯向かう国人衆の存在が近江全体のアキレス腱となり、信長につけ込まれる隙となります。

以上が近江の状況です。

織田信長/wikipediaより引用

その最中に越前へ亡命していた足利義昭が、なかなか動かない朝倉家を見限って織田家にやってきました。

一度は将軍家に見限られた織田信長ですが、今度は本気で上洛を約束。

京に向かって電光石火の進撃を済ませてしまいます。

そしてその後は越前へ侵攻。

「越前には手を出さないでくださいね、絶対ですよ、絶対!」

そう言っていた浅井長政は国衆や家臣達に追い込まれ、ついには信長を裏切ることになり、織田軍の背後を衝こうとして、結果、逃げられてしまったのは【金ヶ崎の退き口】として知られます。

以下にその記事もございますので、よろしければ併せてご覧ください。

あわせて読みたい関連記事

-

金ヶ崎の退き口|浅井長政に裏切られ絶体絶命の窮地に陥った信長や秀吉の撤退戦

続きを見る

-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ

続きを見る

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

参考文献

- 宮島敬一『浅井氏三代』(人物叢書, 吉川弘文館, 2008年, ISBN: 978-4642052573)

Amazon: 商品ページ - 福原圭一(編)『朝倉氏の城郭と合戦』(図説日本の城郭シリーズ15, 戎光祥出版, 2015年, ISBN: 978-4864031421)

Amazon: 商品ページ - 太田牛一・中川太古(訳)『現代語訳 信長公記』(新人物文庫, KADOKAWA, 2013年, ISBN: 978-4044087050)

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長合戦全録 ― 桶狭間から本能寺まで』(中公新書, 中央公論新社, 2002年, ISBN: 978-4121016240)

Amazon: 商品ページ - 谷口克広『織田信長家臣人名辞典』(吉川弘文館, 1995年, ISBN: 978-4642014489)

Amazon: 商品ページ