松下清景という徳川方の武将がいる。

大河ドラマ『おんな城主 直虎』で和田正人さんが演じた松下常慶の兄であり、松下家の跡継ぎ。

残念ながら知名度は低く、特に大きな武功も世間には伝わっていない。

しかし、井伊家にとっては極めて大きな存在だった。

というのも松下清景は、井伊直政の実母・ひよ(ドラマでは「しの」で貫地谷しほりさん)の再婚相手であり、一度は虎松こと後の直政を養子にしているのだ。

これが一体何を示すか?

というと、宗主候補の虎松が他家の養子となったことで「井伊家はいったん断絶(絶家)」したことを表す。

一方で、皆さんご存知のように、井伊家は直政が徳川四天王の一人に称され、彦根藩の始祖となっている。

ワケがわからなくなりそうだが、井伊家の家系図は、井伊直親からその子・直政へ井伊家が継がれた。

親子であるから当然なのであるが、家系図の直親と直政を繋ぐ1本の線は、直政後見人の井伊直虎はもちろん、いったんは義父になった松下清景、更には徳川家康や松下常慶の貢献があってはじめて引かれたのである。

本記事では、この松下清景を追ってみたい。

直親から直政へ 直虎の繋ぎは失敗だった!?

少しややこしくなってしまうので、今一度、松下清景と虎松の関係を整理しておこう。

①井伊直親とひよ(しの)の間に虎松が生まれる

②直親は殺される

③ひよと虎松は逃亡

④松下清景とひよが縁組をして、虎松は一時、松下家の養子となる

なぜこんなややこしいことになったのか?

個人的には井伊直虎と井伊直政の「繋ぎ」が首尾よく働かなかったせいであろうと考えている。

確かに大河ドラマ「おんな城主 直虎」の大筋は、「女城主の直虎が、23代宗主の井伊直親と24代宗主となる井伊直政の間を見事に繋いだ」という感動長編ドラマであろう。

彼女の戒名「月舩祐圓(げっせんゆうえん)」の「舩(せん)」の字は「船(ふね)」であり、「直親と直政を繋いだ船」と解釈されている。

しかし私は「月舩」で「(上弦の)月」(男の宗主が太陽で、女の宗主が月)と解釈し、結果的に直虎は直政にバトンタッチできていないと思う。

井伊家の宗主をあらためて確認してみると

20代井伊直平(直虎の曽祖父・前田吟さん)

21代井伊直宗

22代井伊直盛(直虎の父・杉本哲太さん)

23代井伊直親(三浦春馬さん)

24代井伊直政(菅田将暉さん)

と続いており、単純に系図から考えるに、井伊家断絶を防いだ功労者は井伊直親ではなかろうか。

本来であれば井伊直盛で断家となるところを直親が井伊本家の養子となり跡を繋いだ。

ドラマの主人公(ヒロイン)の井伊直虎はといえば、井伊直親の死後に実質宗主となるも、女性であるがゆえに系図に載せられていない。

逆に井伊直虎が男性であったら、キッチリ掲載されていたであろう。

ちなみに井伊直虎の名が系図に無い理由は、他にも説が2つある。

①宗主は幼い井伊虎松(後の井伊直政)であり、井伊直虎は井伊虎松が元服するまでの「宗主代行」「後見人」であって、そもそも宗主ではなかった

②領主・次郎直虎は、次郎法師(井伊次郎直虎)の事ではなく、井之次郎の事であり、井伊氏ではなく関口氏であるので、井伊家の系図には載らない

ともかく井伊直虎は、井伊直政への速やかなるバトンタッチに失敗。

その後、井伊谷が小野政次(高橋一生さん)に横領されると、直虎は龍潭寺で出家して「祐圓(ゆうえん)」という名の尼になり、井伊虎松(後の井伊直政)は浄土寺(龍潭寺とも)で出家した。

後に虎松が還俗して、母の再婚相手である松下清景の養子として「松下虎松」と名乗り、いったんは井伊家も絶家したのは前述の通りだ。

松下兄弟が家康へのお目見えを根回しか

家が途絶えた井伊家に転機が訪れたのは永禄10年(1567年)のことである。

一から経緯を振り返ってみよう。

この年、三河国の徳川家康が遠江国(井伊谷)へ侵攻して、小野政次とその子供達を処刑、井伊谷は徳川領となった。

新領主となったのは井伊谷三人衆(井伊直虎の側近「井伊谷七人衆」のうち徳川に寝返った3人)である。

家康が井伊谷を井伊家(直虎or直政)に返さなかったのは、『井伊家は絶家して後継者はいない』と思い込んでいたからであろう。

しかし、一度は絶家した井伊家を再興したのは、他でもない、この徳川家康である。

徳川家康は、自分に内通したとされたために殺された井伊直親、その子・虎松が生きていることを知り、

(原文)「井伊直親の実子、取立不叶(取り立てずんば叶わじ)」

(意訳)「直親の子であれば、召し抱えないわけにはいかない」

と言ったという。

さらには「井伊家を再興して『井伊万千代』と名乗るように」とも取り計らい、まさしく井伊家にとっては、神様であり仏様のような存在となった。

もちろん、そこまでの流れは簡単ではなかったハズだ。

仮に松下虎松が徳川家康にお目見えできて、

「井伊直親が一子、井伊虎松」

と名乗ったところで、徳川家康が、

「井伊直親って誰だ? 」

「井伊家は絶家したと聞いておる。嘘つくな」

と訝しがられるかもしれないし、

「井伊家と言えば、今川方ではないか。殺せ」

となればTHE ENDである。

おそらく虎松と家康の初お目見え前には、事前に十分な根回しがなされていたであろう。

そして、その根回しをしたのが、徳川家臣の松下清景・常慶兄弟だと考えるのが最も自然である。

ドラマでも謎の山伏として登場する松下常慶は、実態は家康の側近で、ボディーガードも務めたこともあって比較的容易に根回しができたはず。

実際、初対面となる日として選んだのが、徳川家康が1年で最も気分の良い「初鷹野」(その年の最初の鷹狩の日)だったのも、おそらく松下常慶・清景の策であるに違いない。

以上の内容は『井伊家伝記』で記されている。

記事末に原文と現代語訳を併記しておいたので、よろしければ併せてご覧いただきたい。

虎松は万千代に!松下にとっては予想外?

いざ虎松を家康に引き合わせたとき、松下清景・常慶兄弟がどこまでの展開を考えていたかは正直わからない。

松下清景としては、松下常慶が徳川家康の側近になっているコネで「養子・松下虎松が徳川家康の家臣になれればいいな」程度の考えだったかもしれない。

15歳でお目見えさせたということは「あわよくば家康か、徳川の重臣が烏帽子親になって、元服させてくれるかも」とまで期待していたのかもしれない。

蓋を開けてみれば、元服して「直政」という名をいただく事はなく、「万千代」という幼名をいただいた。

しかも、松下虎松が、実父・井伊直親のことを話してしまったので「常慶との事前打ち合わせでは、そんなことは聞いてない」と驚いた徳川家康は井伊家を再興し、今度は松下清景に子が居なくなってしまった。

清景にとっては誤算であっただろう。

井伊家が再興され、嫡男・松下虎松が井伊万千代(井伊家の嫡男)となってしまった松下清景は、中野直之(妻は直政の実母の妹)の次男・一定を養子として、松下家の絶家を防いでいる。※1

※1 『寛政重修諸家譜』にある松下連昌の息子たち

・長男:清景(源太郎、豊前守)

・次男:清綱(右衛門)

・三男:信行(飛騨守)

・四男:安綱(蔵主、入道号常慶)

・五男:昌信(新三郎)

・六男:元綱(河内守)

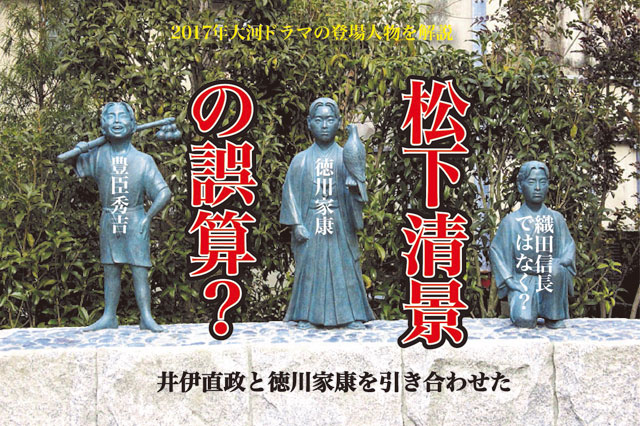

「三公像」秀吉と家康ともう一人は……

なお、虎松と家康のお目見えについては、こんな風に記す古文書もある。

「井伊虎松と小野亥之助が遊んでいると、たまたま鷹狩に来ていた徳川家康の目に止まり…」

しかし『井伊家伝記』には、祐椿尼・祐圓尼親子が小袖を縫ったとあり、用意周到さを感じさせる記述。

小説には、松下虎松と井伊直虎が揃ってお目見えしたとするものもある。

しかしこれもまた、昨年発見された『守安公書記』(筆者未見)によると、傍らに居たのは井伊直虎ではなく、松下右衛門清綱、松下常慶、松下河内守元綱の3兄弟と記されているという。

松下一族では、松下清景・常慶兄弟よりも、彼らの親戚の松下長則・之綱親子の方が有名である。

松下長則・之綱親子は、頭陀寺(静岡県浜松市南区頭陀寺町)の寺侍で、引間城主・飯尾氏の家臣だった。

頭陀寺の境内にある「松下屋敷」は、「頭陀寺城」とも呼ばれている。

その頭陀寺の客殿は、「歴史資料館」となっており、頭陀寺の資料ではなく、松下氏の資料が展示されている。

また、境内に「三公像」(以下の写真)がある。

向かって左が「千成瓢箪」イメージの豊臣秀吉、中央が「鷹狩」イメージの徳川家康である。

では右で片膝ついているのは、三英傑ならば織田信長……?

否。なんと、なんと、徳川家康にお目見え中の井伊直政であった。

参考資料

◆「直政公御実母、松下源太郎方へ嫁がれ候事」

原文:直盛公内室并次郎法師御相談にて、直政公御實母、御年若故、松下源太郎方江御縁付被成候。是又、直政公御養育之為に、右之通被成候故、松下源太郎養子ニ御成被成候。権現様江御出勤之節も、源太郎宅より御出被為遊候故、松下を御名乗、御出被為遊候。實父直親公之事御聞届ケ之上、被驚御聞、「向後、井伊と相改、直親名跡相續可致」旨、被仰出候て、「井伊万千代」と相改。因茲、松下源太郎方ニ男子無之故、中墅越後守妻ハ、奥山因幡守息女にて、直政公為伯母也、直政公實母之為にハ甥故、越後守次男を源太郎、又養子ニ致、松下之家、相續申候。松下志摩守と申候。直政公實母、源太郎宅にて遠行。井伊谷龍潭寺ニて取置、南溪和尚、燒香被成候。法名「永護院蘭庭宗徳大姉」。天正十三年酉八月六日也。右之下家ハ、松下源太郎と南溪和尚、直政公、濱松ニて権現様江御出勤之節、御世話仕候由緒、相互ニ失念不致候様ニと之約束にて、縦遠国ニて相果候とても、井伊谷龍潭寺江骨を相送、葬申候。夫故、上州、江州、三州、遠州掛川ハ猶以松下家ハ代々相替不申候て、井伊谷龍潭寺檀那ニ候。右之由緒故、龍潭寺釣鐘者、 松下志摩守寄進に て、則、鐘之銘ニ、「大檀那松下志摩守一定」と有之候故、今以て松下源左衛門、井伊谷龍潭寺と師壇、断絶不致候事也。

現代語訳:井伊直盛公の内室(次郎法師の実母の祐椿尼)と次郎法師(祐圓尼)が御相談されて、井伊直政公の御実母はまだ若いので、松下清景と結婚(再婚)させた。これもまた、井伊直政公の御養育のためにこのようになされたのであり、(これにより、井伊直政公は)松下清景の養子におなりになられた。(直政公が)徳川家康公に仕官された時も、松下清景の家から行かれたので、「松下」と名乗られて出られた。(徳川家康公は、直政公の)実の父が井伊直親公であると聞かれて驚かれ、「今後、(「松下」から)「井伊」と苗字を改め、井伊直親公の名跡(苗字)を継ぐがよい」と仰せられて、「井伊万千代」と名付けられた。これにより、松下清景には(家督を継ぐ)男子がいなくなったので、中野直之の妻(奥山朝利の娘で、井伊直政公には叔母(母の妹)にあたる)が、井伊直政公の実母(奥山因幡守朝利の娘)には甥(妹の子)にあたる中野直之の次男を松下清景の養子として松下の家を相続させた。これが松下一定である。井伊直政公の実母は、(再婚相手の)松下清景の家で亡くなられた。井伊谷の龍潭寺に葬り、南渓和尚が焼香なされた。戒名は「永護院蘭庭宗徳大姉」である。ご命日は、天正13年(1585)8月6日である。上記の松下家は、松下清景と南渓和尚が、井伊直政公が浜松で徳川家康公へ仕官した時、御世話をした由緒があるので、「(松下家と龍潭寺は、)互いにこの由緒を忘れないように」と約束して、たとえ、(井伊谷から)遠く離れた国(県)で死ぬことになっても、井伊谷の龍潭寺へ骨を送り、葬ることとした。このため、上野国(群馬県)、近江国 (滋賀県)、三河国(愛知県)、遠江国 掛川(静岡県掛川市)に移り住んでも、松下家は、代々、変わらず井伊谷の龍潭寺の檀那(檀家)である。この由緒で、龍潭寺の釣鐘は、松下一定の寄進であり、鐘の銘に「大檀那松下志摩守一定」とあり、今も松下源左衛門と井伊谷の龍潭寺は、師壇(師僧と檀那)の関係が断たれていないのである。

◆「直政公、権現様へ御出勤の事」

原文:直政公、権現様江御出勤之為ニ、濱松松下源太郎宅江御越被成候。御小袖弐ツ、祐椿・次郎法師より御仕立被遣也。天正三年二月、初鷹野にて御目見被為遊候。早速、「可被召抱」之御上意ニて、御伴御城江御入被遊候。則、於御前御尋之上、父祖之由来具ニ令言上之所ニ被驚台聴、被仰出候ハ、「實父・直親ハ、家康カ遠州発向之隠謀露顕故、氏真傷害為致、家康カ為に命を失ひ、直親カ実子、取立不叶」之旨、則、「松下を相改、直親之家名・井伊氏に可成」旨、又、権現様御童名「竹千代」様之「千代」を被下、「千代、万代」と御祝、「虎松」を改て「万千代」と御名被下、直政公御供仕候小野亥之肋ニ「万福」と申名被下、「万千代、万福」と御祝被為遊被下、「千秋万歳」目出度御祝ひ、御上下御拝領、即座ニ三石被下候事ハ、天正三年直政公拾五歳之節也。

評曰、権親様直政公を御取立被為遊候思召ハ、直親公命を失ひ候忠節ニより格別ニ御取立被為遊候所ニ、後世ニ至り其訳不考候事、又、「万千代」と之童名ハ、直親、壮年にて戦死故、直政公を御祝ひ、「万千代」「万福」と被下候事ニ御座候得共、後世ニ至り、是又、不相考候故、其訳相立不申候。是等皆松岩先住徹叟江之口傳也。

現代語訳:井伊直政公は、徳川家康様に仕えるために、浜松の松下清景の家へ引っ越された。(お目見えの時に着る)小袖を2着、祐椿尼(井伊直虎の実母)と次郎法師(井伊直虎)が仕立てられた。天正3年(1575)2月15日の「初鷹野」(その年の最初の鷹狩)で御目見なされた。早速、徳川家康公から「召し抱える」というお言葉をいただいたので、徳川家康公と共に浜松城に入った。すると、徳川家康公は、身元をお尋ねになられたので、父親のことなど具(つぶさ)に(詳細に)申し上げると、聞かれて驚かれ、「そなたの実父・井伊直親は、儂が遠江国侵攻の準備をしている時にそなたの父と連絡を取り合っていたことが今川氏真に知られて誅殺されたのじゃ。儂のために命を失った井伊直親の実子と聞いたからには、召し抱えないわけにはいかない」と申され、「『松下』を井伊直親の家名『井伊』に戻すがよい」、さらには、ご自身のご幼名「竹千代」の「千代」を下さって、「『千代』に『万代』は語呂もよく、目出度いから、『虎松』から『万千代』に改名するように」と申された。徳川家康公は、井伊直政公の御供をしていた小野亥之肋には「万福」という名を与え、「『万千代』に『万福』とは、『千秋万歳』で目出度」とお祝いなされ、武士の公服である上下(かみしも。上衣と袴が共布で一揃いの衣服)を与えられ、即座に300石を下されたというのは、天正3年、井伊直政公が15歳の時のことである。

著者(龍潭寺九世・祖山和尚)コメント:①徳川家康様が井伊直政公をお取り立てなされたのは、井伊直親公が命を失ってまでも徳川家に忠節を示したので、特別に取り立てられたのだという事が、後世、忘れられた。②「万千代」という幼名は、井伊直親が討ち死にされたので、徳川家康公が、「万千代」「万福」と小野亥之助とペアで付けられた名であるという事も、後世、忘れられた。それで、この段に①②の理由を書いておいたのである。両方とも松岩(徳川家康公と親交があり、86歳まで生きた老僧)が龍潭寺八世・徹叟和尚に語った話であり、それを私(祖山和尚)が徹叟和尚から聞いたのである。

※2 参考資料:龍潭寺の構造物

・寛永8年(1631)鐘楼堂→昭和34年(1959)崩壊→明治46年(1971)に東門として再建

①明暦2年(1656) 山門

②延宝4年(1676) 本堂

③元禄15年(1702) 開山堂

・享保14年(1729) 釈迦堂→明治元年の廃仏毀釈で解体

④寛保2年(1742) 井伊氏霊殿

⑤寛政8年(1796) 稲荷堂

・享和元年(1801) 観音堂→昭和25(1950)崩壊

⑥文化12年(1815) 庫裡

・平成元年(1989) 仁王門

※平成7年(1995) ①~⑥が県指定有形文化財になる。

・平成10年(1998) 客殿