こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【豊臣秀吉の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

謙信を目前に逃亡→松永討伐で名誉回復

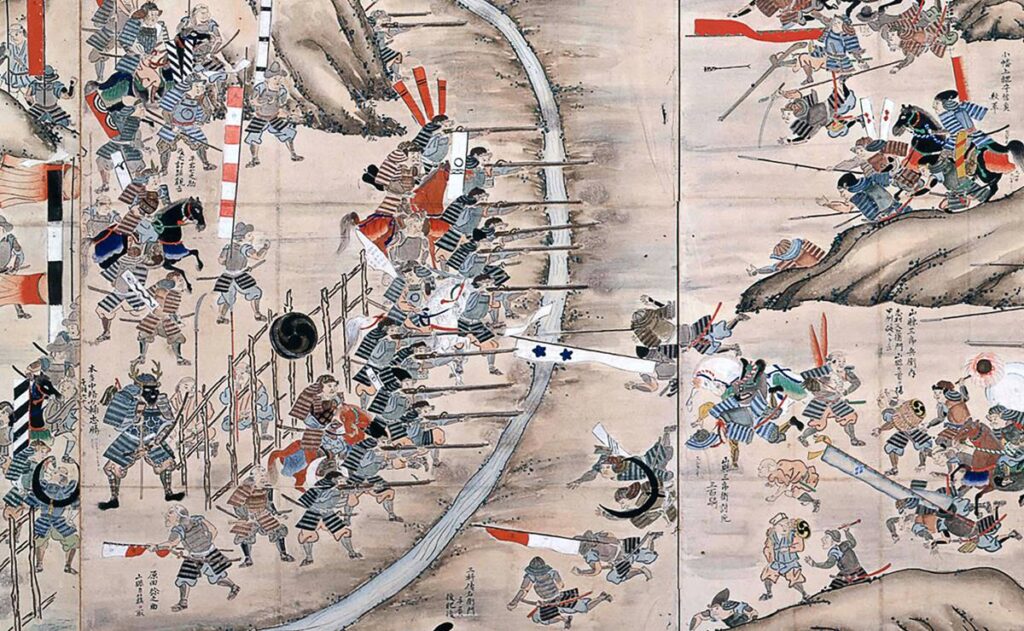

武田勝頼との直接対決となる【長篠の戦い(1575年)】では秀吉も一軍を率いて騎馬軍団の精鋭たちを撃退。

更には翌年、伊勢(三重県)北畠氏の遺臣が籠もる霧山城攻略などでも功績を挙げた。

長篠合戦図屏風より/wikipediaより引用

この1576年には織田信長の命による安土城の建設も始まっている。

普請奉行に任命されたのは丹羽長秀。

彼の指揮によって工事が進められていく中で、秀吉が出て来るエピソードが「蛇石」という巨石だ。

城の中へと運ぼうとしたがどうしてもうまくいかず、そこで秀吉や滝川一益などが手伝うこととなり、実に1万人もの人数で山頂へ引っ張りあげたという。

かように近江ではノンビリとした牧歌的な雰囲気も感じられるが、一歩、外へ目を向ければ敵だらけの状況に変わりはない。

信玄が死に、次に脅威となったのが他ならぬ上杉謙信だ。同家との戦いは秀吉にとっても後味苦いものとなった。

柴田勝家が謙信と対峙した【手取川の戦い(石川県)】で、勝家と意見が合わず無断で撤退し、信長の勘気を被るのである。

ただしこの直後、松永久秀の討伐戦で功績を挙げて信長から褒美まで貰い、信用もさらに厚いものとなったのだろう。

天正5年(1577年)秀吉は、毛利元就の築いた中国地方の毛利切り崩し工作を命ぜられる。

このころ信長の四男・於次丸を養子として迎えてもおり、信長政権下では明智光秀と並び称されるトップクラスの「軍団長」となっていた。

秀吉にとっても織田家にとってもピンチ!

いざ中国地方へ進出――。

天正5年10月、信長の命令で毛利氏の勢力下にあった中国地方攻略を命ぜられた秀吉は、長浜城を妻のおねに任せて播磨国へ出陣した。

秀吉の播磨平定は順調に進み、播磨国守護・赤松氏配下の赤松則房・別所長治・小寺政職らを従え、かねてから交流のあった黒田官兵衛(孝高)から姫路城を譲り受け、ここを中国攻めの拠点とする。

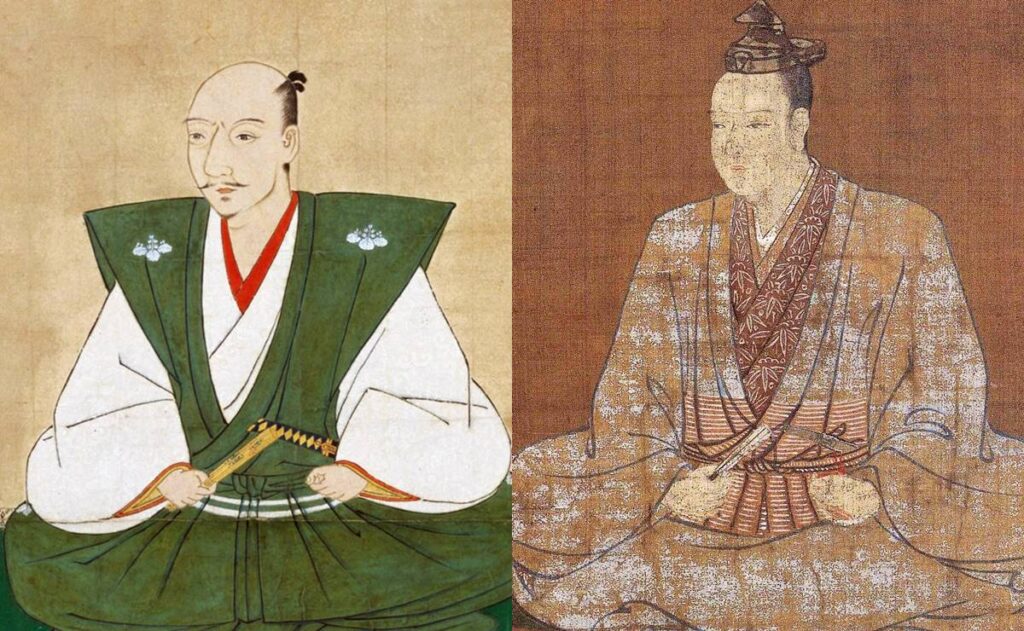

黒田官兵衛/wikipediaより引用

しかし天正6年2月、別所長治が毛利方へと離反、拠点である三木城を包囲。

2年にわたり過酷な兵糧攻めとして知られる「三木の干殺し」を敢行する。

この戦いの最中、秀吉にとっては信じがたいことが起きる。

同年6月、播磨・伊丹城の荒木村重が離反したのだ。

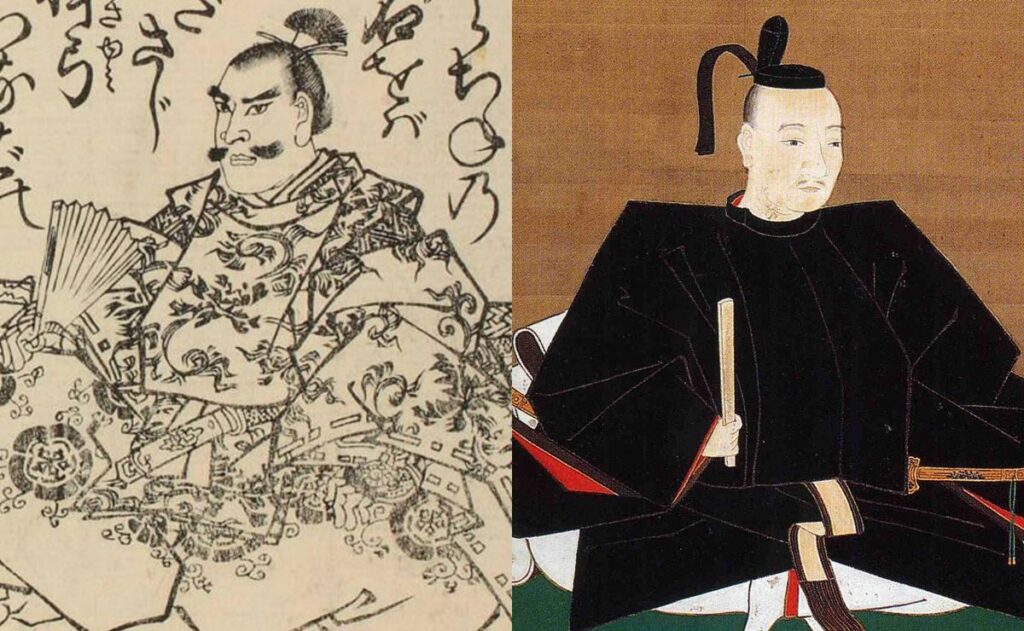

絵・富永商太

ここを押さえられれば中国地方と近畿地方への通路が遮断され、地理的に見て、窮地に立たされるのは明白。

中国攻略は一時膠着せざるを得ず、しかも村重の説得に向かった黒田官兵衛(孝高)が、逆に有岡城に1年余り幽閉される事件もおきてしまう。

織田家にとってもピンチと言える状況となった。

伝説の「中国 大返し」始まる

風向きが変わり始めたのはその翌年。

天正7年(1579年)に備前美作の大名・宇喜多直家が服属し、10月にはようやく有岡城を陥落、天正8年1月には前述の三木城を攻略した。

さらに翌天正9年には、事前に周囲の米を買い上げた上で鳥取城を完全に包囲し、数千人もの人々を餓死へと追い込み、同城を陥落させる(鳥取の飢え殺し)。

詳細は以下の記事へ譲り、先へ進めると

-

鳥取の渇え殺しと三木の干し殺し|秀吉と官兵衛が仕掛けた凄絶な飢餓の包囲戦

続きを見る

天正10年(1582年)、秀吉は、毛利方の備中高松城(岡山県)で水攻めを行っていた。

敵城主は今なお名将として名高い清水宗治。

援軍にやってきた毛利方としてもこの拠点を落とされるワケにはいかず、さりとて秀吉との全面対決には至らず、ジリジリと大軍の鼻先を突き合わせて動けずにいる日々が続く。

戦局を動かすには、織田信長、直々の出陣がしかるべきか――。

後世から見てもかような判断をしてもおかしくない、まさにそんなとき、秀吉にとっては雷に打たれたような激震が走ったであろう出来事が勃発する。

日時は6月2日早朝。そう、本能寺の変が起きたのだ。

織田信長(左)と明智光秀/wikipediaより引用

秀吉が、信長の死を知ったのは6月3日夜から4日未明と言われる。

つまり事件後36時間から48時間のうちに知らされていたのだから、その情報網はかなり高度なものだったと推測できる。

秀吉は信長の死を隠し、高松城主・清水宗治の切腹を条件に、毛利輝元と講和を結び、即座に京へ軍を引き返した。

実際は、水運を通じて毛利方にも「本能寺の変」が伝わっていたという見方もある。

となると、なぜ毛利方は秀吉の背後へ襲いかかることをしなかったのか?という疑問も湧いてくるが、領土拡大を望まない毛利としてはここで秀吉に恩を売っておき、事後の所領安堵を担保しておきたかったのかもしれない。

そしてドラマやマンガなどでお馴染みの大移動劇が始まる。

【中国大返し】だ。

山崎で光秀を討ち、清須に臨む

備中高松から京都まで約230km。

これを約10日間で走りきったとする「中国大返し」の秀吉軍について、日程の詳細は諸説あるが、9日未明には姫路城を出立したことが様々な史料で一致している。

しかし、神軍のごとき描かれ方は誇張であり、最近はあくまで“普通の行軍”だったという指摘が根強い。

毛利と和睦を結び、直後に明智との合戦に挑んだため、そうした誇張も人々に受け入れられたのだろう。

絵・富永商太

秀吉は、配下の兵に姫路城の米や金銭をすべて分け与え、明智光秀との戦いに決死の覚悟で臨んだ。

場所は京都の山崎である。

短期間で大軍の動員に成功した秀吉は、6月13日、満足に態勢の整わない明智軍と決戦、首尾よく勝利を治める。

同合戦は【山崎の戦い】とも天王山の戦いとも言われ、その兵数は史料により異なるが、太閤記によると秀吉軍4万に対し明智軍は1万6000しかおらず、迅速な行軍が勝利につながったといえるだろう。

信長の弔い合戦で主君の仇を討った秀吉。

織田家臣団の中で政治力・発言力を強め、臨んだ清洲会議では三法師(信長の長男・織田信忠の息子)を担ぎ出したとされる。

絵本太閤記に描かれた豊臣秀吉と三法師/wikipediaより引用

しかし実際は秀吉が好き勝手に進めたというような劇的な会議でもなかった。

織田信忠の嫡男である三法師が織田家の当主となるのは始めから決まっていた既定路線。

ただし、まだまだ幼子であり現実には政権運営など不可能なため、この会議では、その名代の座を求めて、織田信長の息子たちである織田信雄と織田信孝が揉めたというのだった。

秀吉にも勝家にも、はなから主役になるような舞台でもなかったのである。

結局、信雄と信孝では実力が拮抗しておりどちらが名代となることもなく、とりあえず、信長の側近で織田家の重臣でもある堀秀政が三法師を預かることになった。

-

清洲会議|秀吉が三法師を担ぎ上げたのではなく実際は“名代”を決める場だった

続きを見る

秀吉が信長の葬儀を取り仕切り

姫路城を拠点とした秀吉は、急遽、山崎の戦いで舞台となった地に山崎城を築いた。

京都や安土城から遠い姫路では、いざというときに心もとないからである。

清洲会議から数ヶ月の間、表面的に秀吉と勝家との争いは見られなかった。

しかし同年十月、風向きが変わる。

この月の十五日に京都の大徳寺で信長の葬儀(百カ日法要)が行われた。

七日間をかけて行われる大々的な葬儀であり、遺体の無い信長を荼毘に付す代わりとして、秀吉は、香木で木像を2体作らせ、1体を祀り、1体を火葬した。

信長の棺に付き従った参列者は3000人余り。警護の兵は3万人。

そして、このセレモニーの喪主は三法師ではなく、信長の四男で秀吉の養子となっていた秀勝であった。

信長の次男・織田信雄、三男・織田信孝の出席も無く、もちろん勝家の参加もない。

要は、秀吉が、この葬儀を取り仕切り、自身が織田家中の主導的な立場、つまり信長の後継者であるということをアピールしたのである。

織田信雄(右)と織田信孝/wikipediaより引用

こうした状況に先に痺れを切らしたのが織田信孝であった。

三法師を抱えて織田家の主導権を奪おうとした信孝は、秀吉と対抗するため柴田勝家へ接近。

もとよりお市の方を嫁がせていたという経緯もあり、信孝と勝家は結びつき、秀吉は両者と敵対せざるを得なくなる。

そして天正11年(1583年)、両者は【賤ヶ岳の戦い】へと発展した。

報いを待てや 羽柴筑前

当初は勝家側が優勢であった。

しかし、岐阜城へ向かうと見せかけて急に踵を返した秀吉の「大返し」による機動戦や、前田利家の戦線離脱などにより、柴田勝家軍は大敗。

前田利家/wikipediaより引用

越前の北ノ庄城(のちの福井城)に撤退した勝家は、結婚したばかりの正室・お市の方と共に自害した。

浅井長政の小谷城陥落に続き、このとき再び救出された浅井三姉妹の長姉茶々が、のちに秀吉第一の側室となるのはもはや抗えない運命だったのかもしれない。

その後、岐阜城主だった信孝は、尾張知多の大御堂寺(野間大坊)にて自刃に追い込まれた。

ちなみにこの野間大坊(愛知県美浜町)は、平安時代の「平治の乱」で源義朝(頼朝の父)が殺された地であり、信孝は自ら腹を切ると、秀吉相手に凄まじい怨恨の辞世を残している。

「昔より 主を討つ身の 野間なれば 報いを待てや 羽柴筑前」

※続きは【次のページへ】をclick!