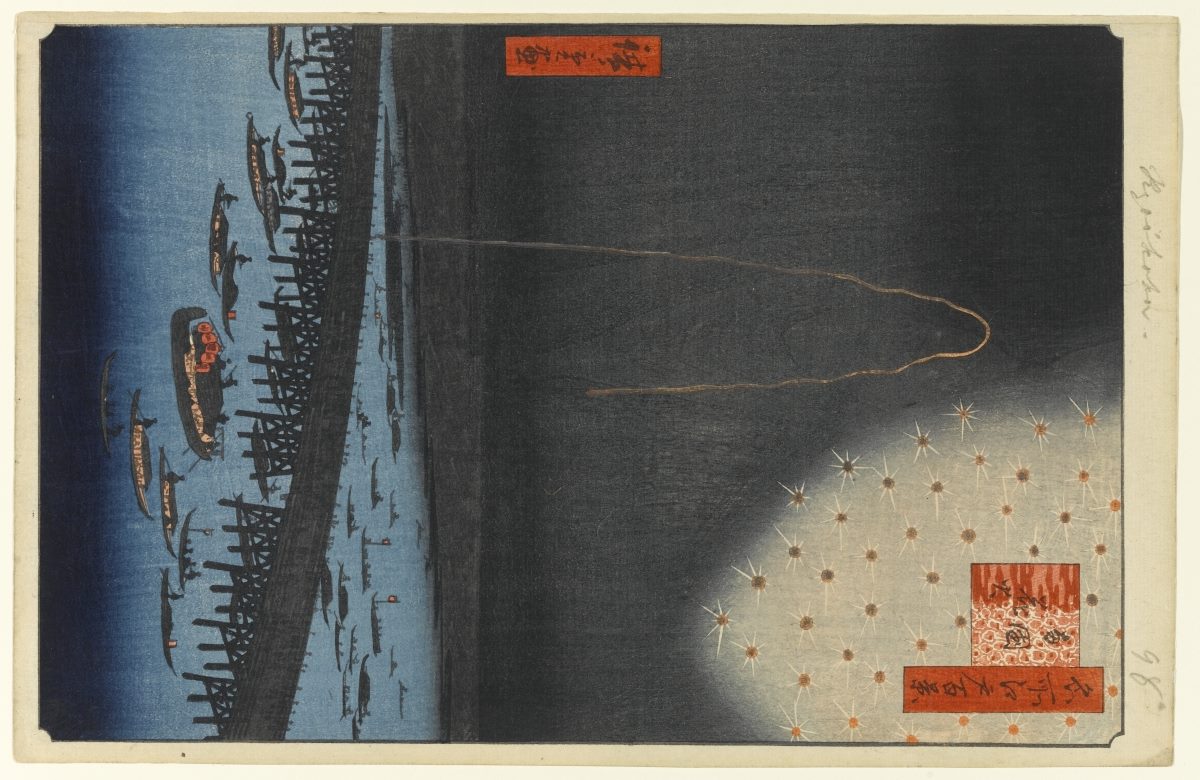

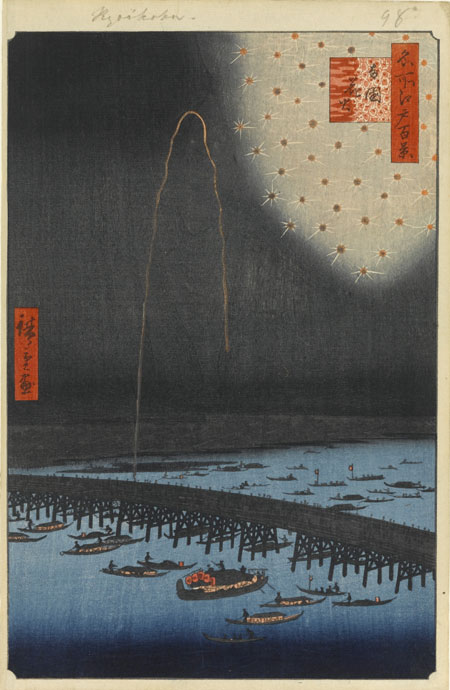

それぞれ特徴があって優劣はありませんが、それでもなお日本一を決めるとしたら、やはり【隅田川花火大会】ではないでしょうか。

第一回は享保18年(1733年)5月28日に開催。

当時は鎮魂のための水神祭で実施され、現代では打ち上げられる花火の数2万発超という規模にまで発展しています。

2020年から2022年にかけては新型コロナの影響により、3年連続して中止という異常事態となりましたが、今年2023年は7月29日にいよいよ復活(公式サイト→link)。

そこであらためて質問です。

このド派手なイベント、いつ何をキッカケに始まったか、ご存知でしょうか?

ヒントは“享保”です。

実は、花火前年の享保18年(1732年)に起きた「享保の大飢饉」を発端として、実施されたのです。

一連の流れを振り返ってみましょう。

お好きな項目に飛べる目次

公式記録では1.2万人の餓死者 実際は数十万人の恐れも

享保の大飢饉とは、暴れん坊将軍の名でお馴染み・徳川吉宗の治世に起きました。

※以下は徳川吉宗の生涯をまとめた記事となります

-

史実の徳川吉宗はクセの強い名君だった?ドラマ『大奥』冨永愛

続きを見る

「寛永・享保・天明・天保」の4つで江戸四大飢饉と呼ばれたり、「享保・天明・天保」の3つで江戸三大飢饉と称されたり。

この時代は異常気象や火山噴火などで幾度かの食糧危機に見舞われており、享保の大飢饉は「冷害と虫害」が原因でした。

特にひどかったのが西日本で、九州・中国・四国地方を中心に作物が不作となったばかりか、稲の害虫であるウンカも大発生。

まさに泣きっ面に蜂というやつで、幕府の公式記録によると飢えに苦しんだ人が約264万人、餓死者が12,000人に達したといいます。

ただし、これはあくまで公称記録なんですね。

幕府に睨まれたくない全国の各藩が被害を過小申告していた可能性も高く、最近の研究では死者数十万人に達していた可能性もあるとのこと(当サイト執筆陣・恵美嘉樹さんの記事を参照)。

江戸時代の人口は最盛期で3,000万人ですから、たとえば死者が30万人だとすれば1%の人間が一気に消えてしまった計算になります。

今なら120万人以上が……あな恐ろしや……。

飢饉で一番怖いのは「飢えの連鎖」の発生なり

しかし、飢饉で一番おそろしいのは、実は「目の前の餓死」だけではありません。

凶作になれば農作物の価格が上がり、農家が種もみを食べてしまえば、翌年の収穫量も減ってますます同様の現象に拍車がかかる――。

つまり、一過性で終わらず「飢えの連鎖」が起きることなんですね。

戦国時代、日本は気候が寒冷で作物が不作がちだったため、食糧をめぐって人々が殺し合い・奪い合いを繰り返してきました。

-

戦国時代はリアル北斗の拳ワールド~食料を奪い人身売買も日常だった

続きを見る

-

戦国時代の百姓はしたたかで狡猾?領主を巻き込み村同士の合戦も起きていた

続きを見る

現代の温暖化からは考えられませんが、時代が戦国から江戸に移り変わっても依然として寒冷な気候に見舞われたことがあり、平和になって生活環境が改善されるどころか、江戸四大飢饉以外にもたびたび食糧危機が発生しているのです。

※続きは【次のページへ】をclick!