元禄七年(1694年)2月11日は、高田馬場の決闘が行われた日です。

字面だけ見ると何となくカッコイイ感じもするかもしれませんが、詳細を見ていくと、モヤっとする部分も多い。

いったい何がどうして後世に語り継がれることとなったのか?

さっそく振り返ってみましょう。

西条藩士たちが喧嘩して、仲直りの盃で口論して

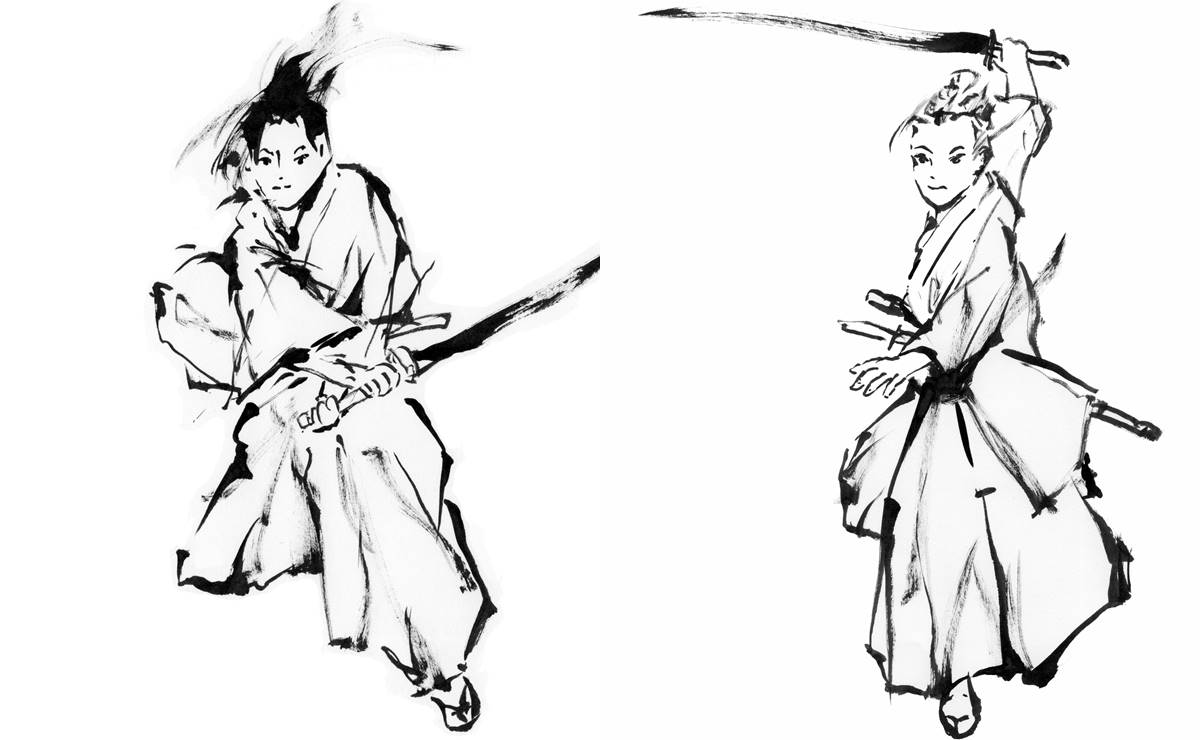

決闘をしたのは西条藩(現・愛媛県)の藩士で、名前は以下の通りです。

菅野六郎左衛門(ろくろうざえもん)

vs

村上庄左衛門(しょうざえもん)

いつもなら江戸時代以前の人物名は下の名前で書かせていただいているのですが、字面が似ていてややこしいので、今回は名字で進めますね。

この菅野と村上は、4日前に一緒に仕事をして、そこでちょっとした言い争いになり、他の藩士たちに止められた……という経緯がありました。

二人は仲直りのために盃を交わします。

しかし、酒が入って気分が高ぶったのか、その席でまたしても口論になってしまいました。

コントというか、アホというか、もう勝手にやってろ!としか言いようがありませんね。

そして高田馬場で決闘し、互いの正否を問うことになりました。

決闘には助太刀を頼むのがデフォ

「言い争いから決闘に発展ってさすに物騒過ぎないか……」

と思ったら、実は”藩内での刃傷沙汰”というのは、そこまで珍しい話でもありません。

藩邸の敷地内で殺人事件が起きて、江戸詰めのお偉いさんが後始末に奔走する、ということもままあったようです。

菅野と村上の件も、この時点ではよくある下層武士のトラブルだったのでしょう。

それが発展して決闘になった場合は、知り合いや兄弟に助太刀を頼むのが普通でした。

村上は兄弟と家来合わせて6~7人を味方につけましたが、菅野は2人しか味方が集まらず、焦ります。

そのままでは多勢に無勢ですからね。

そのため、同じ道場に通っていた中山安兵衛に「もし俺に万が一のことがあったら、妻子と仇討ちを頼みたい」と相談しました。

中山は剣の達人でしたから「それなら万が一といわず、助太刀を受け合おう」と言い、菅野もありがたく厚意を受けることにします。

※続きは【次のページへ】をclick!