日本人と欧米人の価値観は色んな局面で異なります。

とりわけ顕著なものが「政治家への評価」ではないでしょうか。

たとえばフランスだと「不倫? 仕事に関係ないから別にいいじゃん」なんてこともありますが(→link)、日本だと「誰それが◯◯してました! けしからん!! 辞めろ!!!」になりますよね。

実はこれ、最近のことだけでもなかったり?

寛文六年(1666年)5月16日に誕生し、後に老中扱いとなった間部詮房(まなべ あきふさ)もそうした騒動に巻き込まれた一人でした。

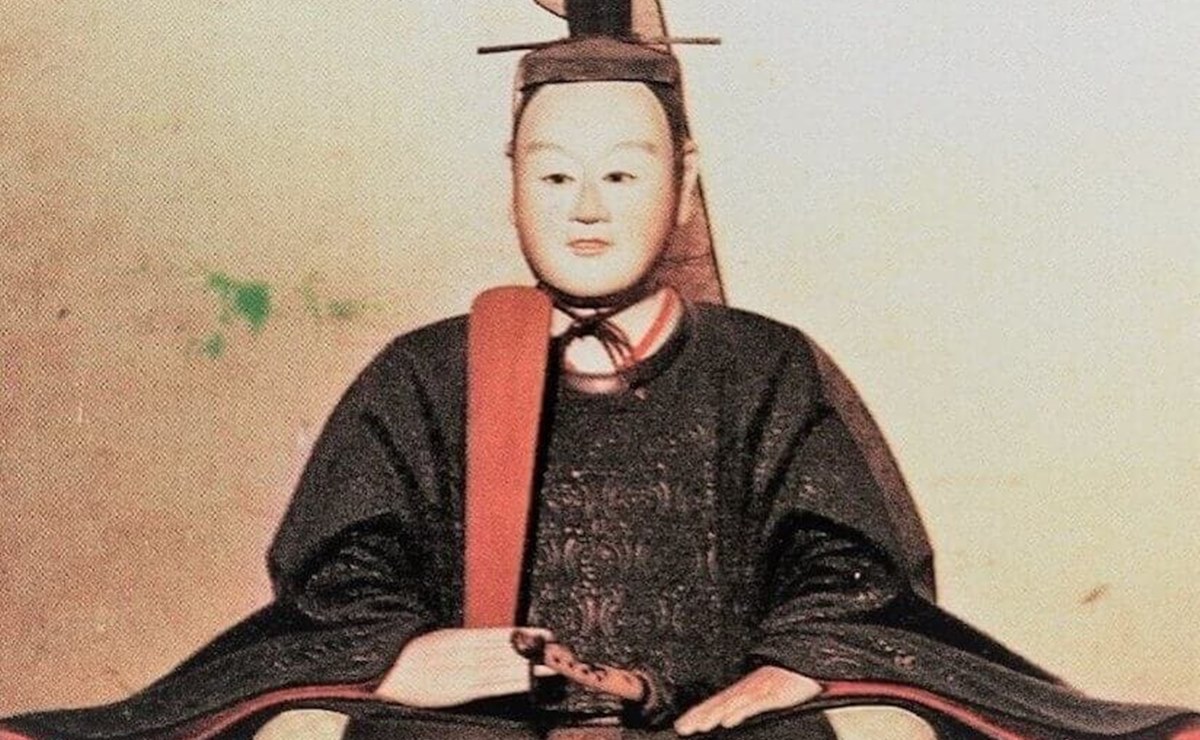

間部詮房の木像(浄念寺所蔵)/wikipediaより引用

六代将軍・家宣に夜も昼もなく仕える

間部詮房はもともと、甲府藩の武家の生まれ。

身分が低くあまり出世は望めなかった人物です。

しかし16歳のとき、当時甲府藩主だった徳川家宣に仕えたことで人生が変わります。

徳川家宣/wikipediaより引用

自分の立場の弱さを理解してのことか。

徳川一門の主に仕えることが誇らしかったからか。

詮房は昼も夜も休みなく側仕えに励んだのです。

おかげで家宣の覚えもめでたく、五代将軍・徳川綱吉の養子となって江戸城に入ったとき、「詮房、お前もついてこい」と言われて幕臣となりました。

人間まずはがむしゃらに働くのがいいのかもしれませんね。むろん体を壊さない程度に。

詮房の場合は、このとき1500石を加増されると同時に、従五位下越前守に任じられています。

そのため、史書や小説でこの時代に「越前」と書かれている場合は詮房のことをさしますね。

当時はある程度身分ある人の名前を直接言うのは失礼だとみなされていたので、官名がある場合はそちらで呼ぶのが礼儀だったからです。

わずか2年で1万石の大名に大出世

家宣に付き従って江戸に来たのが間部詮房38歳のとき。

それが2年後、40歳の時には1万石の大名になり、老中と同格扱いになったのですから、江戸時代どころか日本史上屈指のスピード出世です。

さすがに豊臣秀吉ほどではないですけども、「身分が低くても頑張ってエラくなりました」という例としてもっと広まっても良さそうなものです。

ではどうして詮房は、歴史ファンでもなければ詳しく知らない存在になってしまったのか?

半分は本人の性格のせいでした。

詮房と二人三脚で将軍を支えた新井白石によると、「詮房殿は古の君子のように立派な人物」だったのですが、裏を返せば生真面目だったのです。

新井白石/wikipediaより引用

時代が前後しますけども、例えば【寛政の改革】を実行した松平定信のように、頭の固い人物はどれだけ有能であっても反感を招きやすいものです。

何故かそういう人って歯に衣着せぬ物言いだったりしますしね。

さらに彼は、多くの嫉妬にさらされました。

家継の生母・月光院とデキてる?

間部詮房は、元々が身分の低い人です。

それが大出世したとなれば、他の多数の幕閣からすれば目に触る“成り上がり者”でしかありません。

その時点で敵を作りやすいのに、生真面目でズケズケともの言うのすから敵が増えてしまうのは自明の理。

家宣の庇護下ではその状態でもやっていけましたが、次の徳川家継時代になると、さらに幕閣との溝は深まりました。

家宣は詮房を頼りにしていたので、当然、幼い家継にもよく仕えるよう命じていました。そして真面目な詮房は、かつて家宣にしていたように、家継にも昼夜問わず仕えます。

徳川家継/wikipediaより引用

そこで微妙な存在となったのが、幼い家継の側にいた生母・月光院です。家継は年齢一ケタ前半の幼児ですから、彼女が側にいたのですね。

勘の良い方ならお気づきかと思いますが、「家継を挟んで生母と臣下が同席する」という場面が非常に多くなり、そしていつしかこんな噂が……。

「詮房は月光院様とデキているからあのように振舞っているのだ」

昼メロのようなお決まりの展開で笑って済ませられるのは現代だから。

儒教が重んじられるようになっていった江戸時代において、不倫は大問題ゆえ、ここからさらに詮房の悪評が広まったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!