明治十年(1877年)6月19日前後、アメリカ人動物学者のエドワード・モースが大森貝塚を発見しました。

場所は東京都の品川区と大田区にまたがるところ。

「横浜から新橋に向かう途中の汽車から外を見ていて、崖に貝らしきものがあるのに気付いた」らしいのですが、それまで地元の人は何も気にならなかったんですかね。

動いている汽車の中から見えるくらいですから、近くを通れば絶対に気付くと思うんです。

まぁ、江戸時代の人にとっては何の価値もない存在で放置されていたんですかね。

なお、日付を6月19日【前後】というのは、便宜上そうさせていただいております。

モースは6月17日に横浜上陸後、「数日して乗った汽車から発見した」と各種辞典や自治体サイトなどでも記載されていて、確たる日付を特定できません(参考:国史大辞典他)。

ともかくモースと貝塚を見て参りましょう。

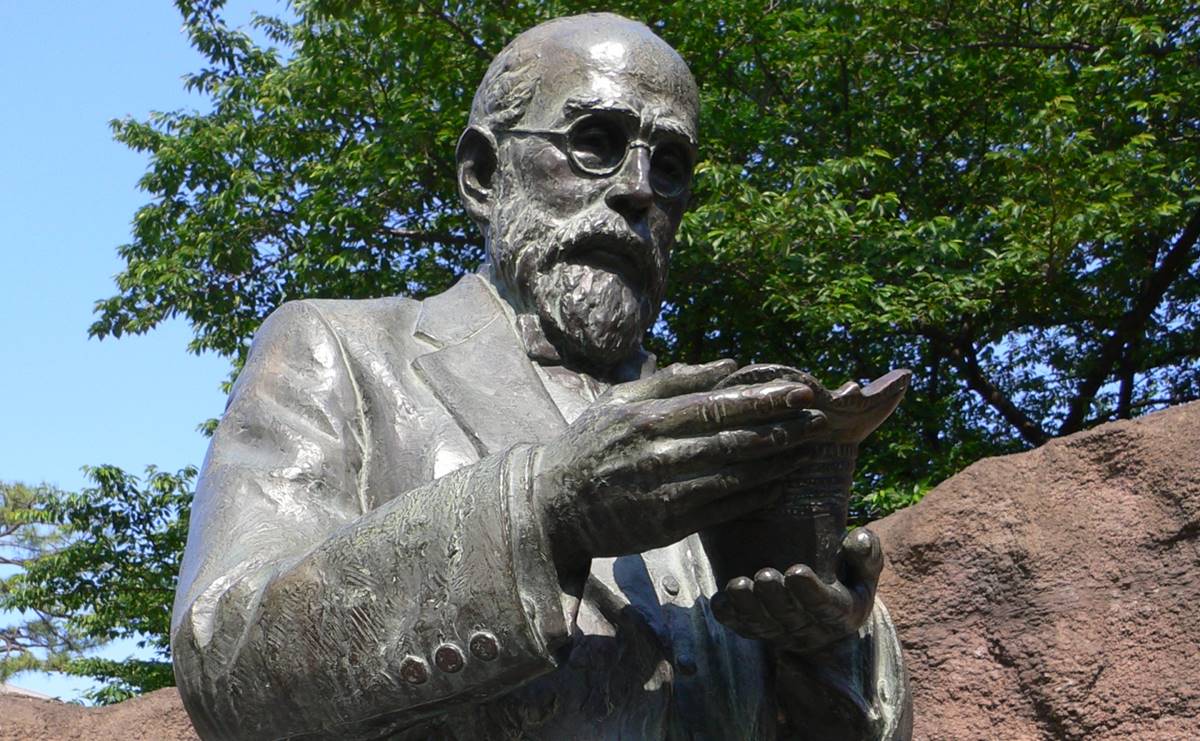

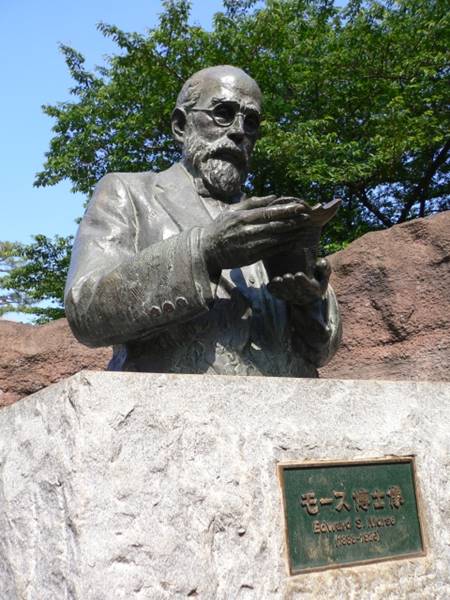

モース像

貝殻だけじゃなく土器や石器、人骨なども出土

電車から貝塚を発見したモースは、同年9月になってから助手達と共に発掘を始めます。

貝殻はもちろん、土器や石器などの道具・武器、鯨や鹿の骨、人骨など様々なものが出土。

もともと東京帝国大学(現在の東京大学)に客員教授として招かれていたため、これらの出土品は現在東大で保管されています。

また、モースは大森貝塚の発掘終了後も日本の動物学振興に協力しており、アメリカへ帰ったときも「日本の発掘品をアメリカに持ってくから、アメリカからも何かあげてよ」などいろいろ便宜を図ってくれました。

これらの縁で、大森貝塚のある大田区とモース終焉の地・マサチューセッツ州セイラム市は姉妹都市になっているそうですよ。

こういう「人が取り持つ縁」って心が温まりますねえ。

大森貝塚遺跡庭園/wikipediaより引用

世界中で見つかっているが未だ正体は不明

ところで”貝塚から人骨が出てきた”という点に「ん?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「貝塚ってゴミ捨て場のはずなのに、何で人の骨が出てくるの? 嫌がらせ??」

現行の教科書が手元にないのでちょっとアレですが、多くの方は「貝塚は貝その他食べ物のゴミを捨てた場所である」と教わっていますよね。

”貝塚”は固有名詞ではなく、日本全国どころか世界中のアッチコッチにあります。

アルゼンチンのサンタクルス州にある貝塚/wikipediaより引用

しかし、その正体が何なのか?

というのは未だにハッキリしておりません。

場所によっては貝で作ったお金が出てきたり、規則性をもって並べられていたり。

人が定住していた痕跡であることは確実。

しかし、ただのゴミ捨て場とは考えにくいケースもあるのです。

人骨については、縄文時代の人々に「人間の遺体は墓を作るべき」という考えがあったかどうかがアヤシイので、遺体をゴミ扱いしたとも考えられますね。

ネアンデルタール人(縄文時代よりさらに前の人類・ただしホモサピエンスとは別の進化)には埋葬の概念があったらしきことがわかっているので、現時点ではどちらとも言い切れなそうです。

※続きは【次のページへ】をclick!