1546年2月18日はマルティン・ルターの命日です。

ルターといえば宗教改革。

今から508年前の1517年、「九五か条の論題」を発表したのをキッカケにヨーロッパ中へ拡散してゆきますが、世界史を専攻されなかった方にはすでに遠い記憶のことかと存じます。

いったいそこでは何が起きていたのか。振り返ってみましょう。

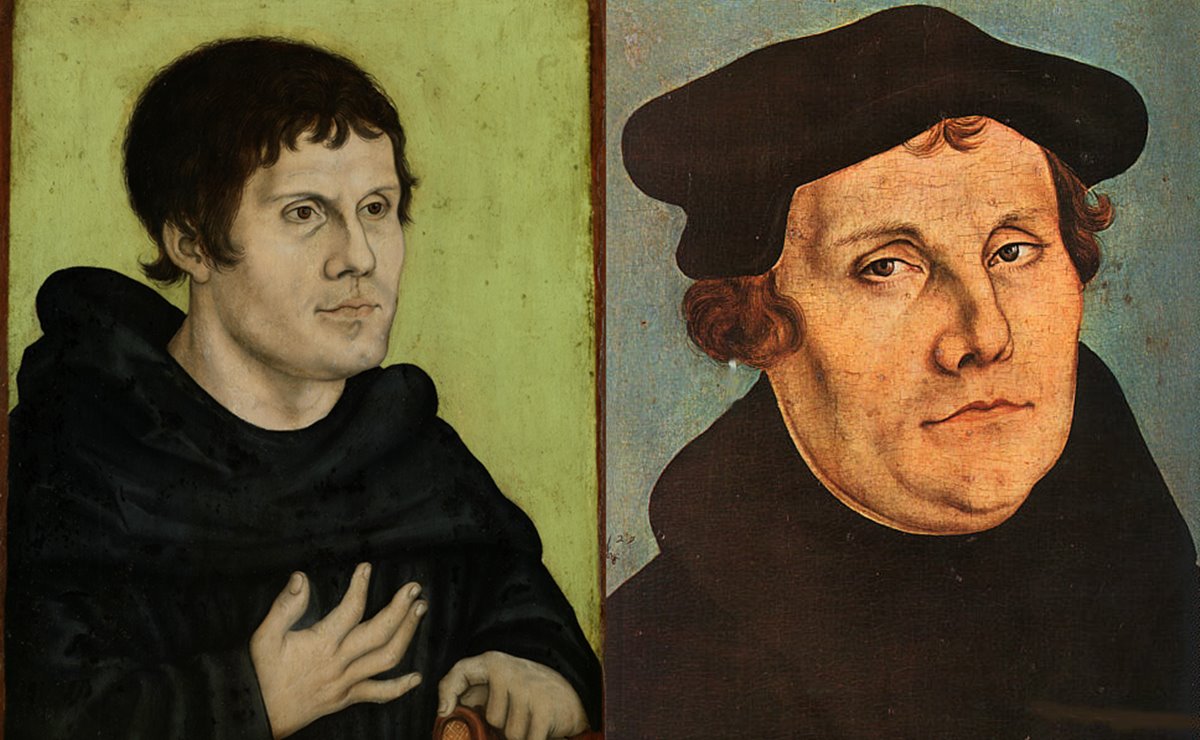

マルティン・ルター/wikipediaより引用

悔い改めるのも金次第って何か違うよね

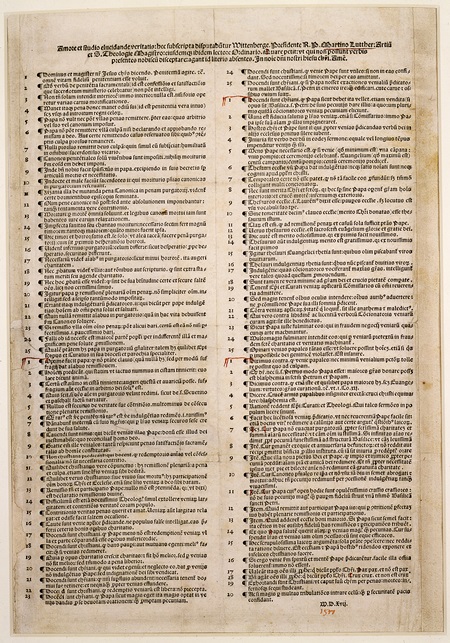

1517年、ヴィッテンベルク市の教会に「95ヶ条の論題」が打ち付けられました。

そこにはこうありました。

主が「汝ら悔い改めよ」と言われるとき、主は信者の全生活が悔い改めることを望まれた

「免罪符」を批判したものです。

ルターによる「九五か条の論題」/wikipediaより引用

「免罪符」とは、悔い改める手続きを踏まなくとも、金を支払って買えば救われるというもの。

しかし本来、この役割を果たす「贖宥状」は、改悛したと認められた場合のみ手に入れることができるものであったはずです。

中世末期、人々の間には不安が高まっていました。

ペストの流行で大勢の人々が死んでゆく中、自分たちは一体どうなってしまうのか。

誰もがそう怯えていた(当時の死生観は「死の舞踏」という言葉で表されているとも)。

死が身近になると、人は死後のことが気になり出します。

『死んだ後に地獄や煉獄に落ちたらどうしよう……』

そんな不安につけ込んだのが「免罪符」ビジネスでした。

金さえ払えば地獄や煉獄に行かなくても済む――。

これは当時の人々にとって魅力的。義捐金にお金がチャリンと入る音は、魂が天国へと飛び去る合図だ、なんて言われていました。

そんなキリスト教にとって重要な改悛の秘蹟が、金でなんとかなるという状況を憂えた者がいました。

マルティン・ルター。

ヴィッテンベルク大学の神学教授です。

業を煮やした彼は、教会に対する批判を打ち付けました。

「実り豊かな葡萄畑に、野生の猪が踏み込んだものよ」

教皇レオ10世はそうルターをたとえ、この批判を軽くいなそうとします。

しかし、ルターはただの猪突猛進型の人物ではありません。世間で高まっていた宗教批判に、火をつけた人物なのでした。

宗教改革五百年という場合、始点は1517年です。

ただし、当時のルターはあくまで腐敗したカトリックをなんとかしたいと考えていたわけで、宗教改革を起こすところまで意図していたわけではありませんでした。

書籍印刷なくして宗教改革なし

ルターは、教皇が考えるより遙かに危険な男でした。

彼の武器は頭脳、ペン、そして印刷術。矢継ぎ早に宗教批判の論文を何本も書きました。

しかもそれをバンバン印刷します。

当時の識字率はせいぜい5から10パーセント程度です。読めたのはごく一部の者ですが、それでもこの宣伝攻勢は効果を発揮しました。

書籍だけではなく、印刷物やビラの類いもバラ撒きます。

イラスト入りのこうしたビラは、本よりはるかに伝達効率がよく、宗教改革に大きな力をもたらしたのです。

この状況は「書籍印刷なくして宗教改革なし」と言われました。

そして1521年、ついにルターは破門されます。

同年、神聖ローマ皇帝カール5世は、ルターを神聖ローマ帝国の法律管轄外の置くという「ヴォルムスの勅令」を出しました。

そんなピンチのルターを匿ったのは、ザクセン選帝侯フリードリヒ3世、通称「賢侯」でした。

フリードリヒ3世/wikipediaより引用

ルターはフリードリヒ3世のヴァルトブルク城に滞在し、ドイツ語訳新約聖書を製作しました。

多くのドイツ人々が、この聖書から教義だけではなくドイツ語そのものの読み書きも学ぶことになりました。

ルターは、近代ドイツ語の基礎を築いたとも言えるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!