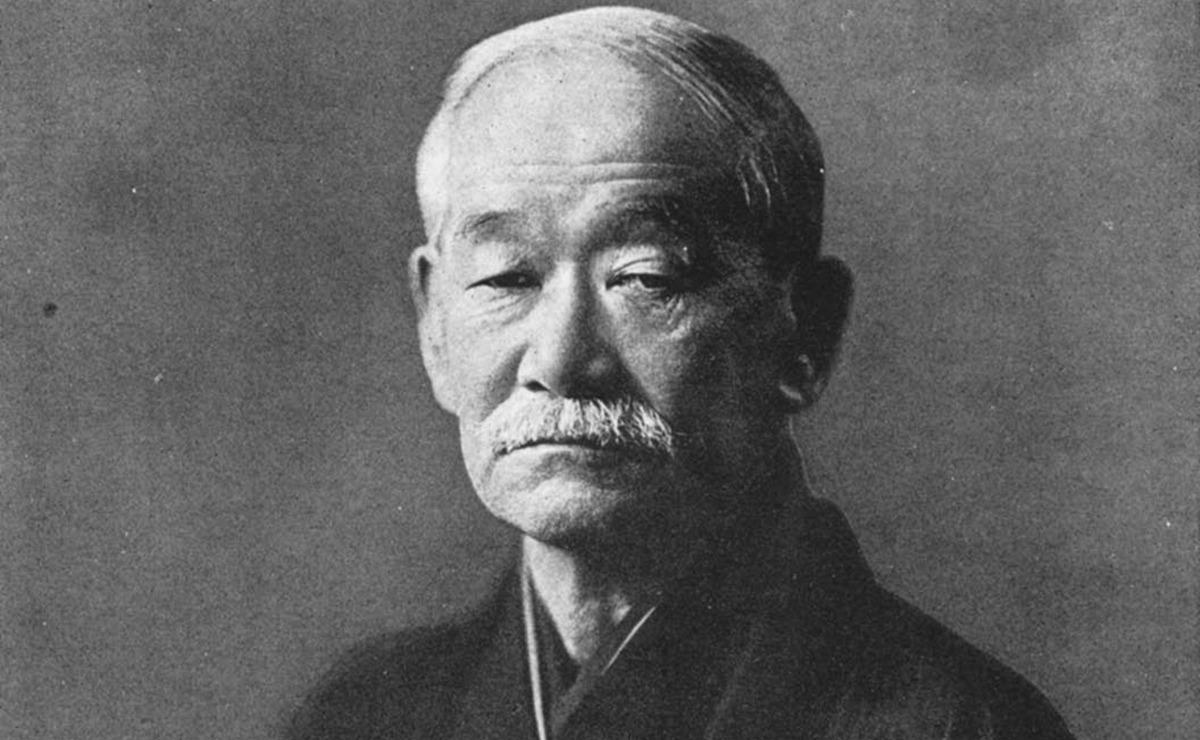

嘉納治五郎(かのうじごろう)が柔道の創始者――というのは多くの日本人に知られた話です。

基本は人を殺すための武術であった柔術をスポーツ競技としての柔道に仕上げ、「講道館」という道場を設立したことでも知られます。

しかし、2019年大河ドラマ『いだてん』で、そのイメージはかなり変わったことでしょう。

役所広司さんが演じた嘉納治五郎。

彼は柔道の近代化に尽くしただけではなく、『いだてん』の主人公である金栗四三を見いだし、ストックホルム五輪へと導いた人物でもあります。

それだけではありません。

偉大な教育者でもあり、世界的な競技イベント「オリンピック」を日本へ最初に持ち込んだ経歴を持つ方です。

いかにして嘉納は招致へ向けて動いたのか。

1938年(昭和13年)5月4日が命日となる、その生涯を振り返ってみましょう。

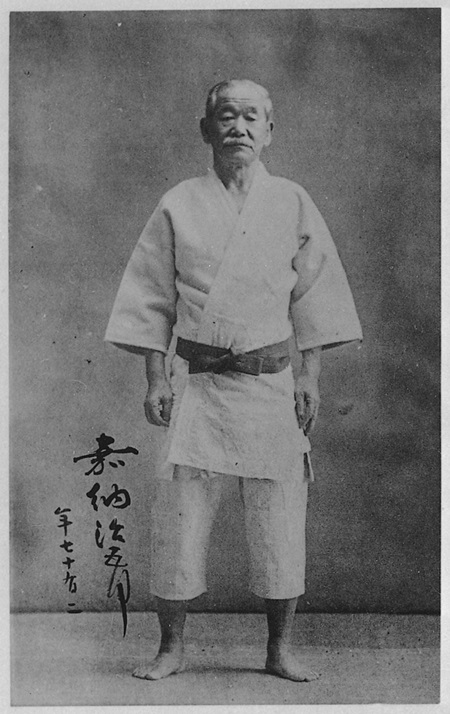

柔道着姿の嘉納治五郎/国立国会図書館蔵

動機は「喧嘩に勝ちたい」だった

幕府の軍艦・咸臨丸が、日米修好通商条約批准のために太平洋を横断した蔓延元年(1860年)。

その年12月10日(新暦10月28日)に、摂津国の名家である嘉納家に、嘉治五郎は誕生しました。

江戸城の無血開城が行われ、箱館戦争の終了した翌明治3年(1870年)、明治新政府に招聘された父・嘉納治朗作は、息子を連れて上京します。

文明開化の波押し寄せる東京で、嘉納治五郎は書道、漢学、英語を学びました。

明治7年(1874年)、嘉納は育英義塾(のちの育英高校)に入塾。

学問の成績は極めて優秀ながら彼には、悩みがありました。

「俺は成績では誰にも負けぬ。しかし腕っ節で負けてしまうのはどうしたものだろうか」

虚弱体質とまでは言わないものの、腕力では級友に負けてしまう。

成績では勝っているのに、喧嘩で負けてしまう――これでは余計に軽んじられてしまうことが、悔しくてたまりませんでした。

「柔術は、腕力でかなわぬ相手でも投げ飛ばすことができるらしい」

悔しい思いをモヤモヤとさせていた嘉納は、ある日そんなことを聞きました。

柔術を学べば喧嘩に勝てる!

整骨院で柔術名人を見つけよう!

そう確信した嘉納は柔術を習おうとしますが、どうにもうまくいきません。

周囲は冷淡でした。

「今は文明開化の時代。柔術なんて、そんな古くさいものを今更学ぶ必要はありません。英語をみっちりと学びなさい」

そんなわけで、官立東京開成学校(1877年に東京大学)へ進学。

今では考えられないかもしれませんが、東大もかつては、育英義塾以上に腕力がものを言うスクールカーストでした。

「ここでもやっぱり喧嘩が弱いとバカにされる。どうにかしたい!」

英語を学ぶはずが、ますます柔術に憧れる嘉納。

とはいえ、英語力もしっかりと身につけているのが、根っからの秀才体質と申しましょうか。

その後、明治11年(1878年)に漢学塾二松學舍(後の二松學舍大学)へ進んでも、柔術への思いは強まるばかり。

そんなあるとき、嘉納は思いつきました。

「整骨をする者は、柔術の名人は多いと聞く。つまり、整骨院をしらみつぶしに探していけば、柔術の名人が見つかるに違いない!」

かくして嘉納は、学問の合間に整骨院巡りをはじめたのです。

なんとも面白い発想をする方ですね。

整骨院で運命の出会い―八木貞之助

嘉納は整骨院の看板を片っ端から訪問しました。

「いやあ、柔術なんてさっぱりわかりませんな」

「昔はやっていましたけど、御一新だの文明開化の時代ですからねえ。今更やりませんや」

相手の返事はそっけないものでした。

常人ならば諦めるところです。

しかし粘り強く、探究心に満ちた嘉納にそのような諦念は湧いてきませんでした。

そんな時、日本橋のとある整骨院を訪れてみると……髪も髭も真っ白、それでいて鍛え上げた肉体を持つ、ただならぬ雰囲気の老人と出会います。

「じゅ……、柔術はなされますか?」

嘉納がそう問いかけると、老人はじっとこちらを見てきます。

「なぜそのようなことを尋ねるので?」

嘉納は、柔術へのあこがれを熱心に語りました。

すると老人は膝を叩いて喜びました。

「ハッハッハ! このご時世に殊勝な心がけである」

老人は八木貞之助といいました。

自分は老齢で指導できない――ゆえに同門であり、天神真楊流を学んだ福田八之助を訪ねろと紹介してくれたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!