映画や物語などで船が沈没するとき「船長が運命を共にする」というシーンがあったりします。

このような考え方は、船長の「最後退船義務」に由来するものだと言われています。

現行の国内船員法12条によると、危険に際して必要な措置を執るのが船長の責任。

同規定は、戦前の船員法19条を引き継いだもので、昭和45年5月に改正されるまで、船長はあらゆる措置を執り、なおかつ全ての乗員乗客が退船した後でなければ船を離れることができませんでした。

これが「最後退船義務」です。

ところがこの規定によって、船長が退船できず船もろとも海に沈むという悲劇が数多く生まれました。

そこで現在では規定が改正され、危難に際しての責任を努力義務とし、船長の生命が船の命運に優先することが法文上示されたわけです。

仮に沈んだ船の船長が生還したとしても、そのこと自体は何ら責められるような問題ではありません。

しかし、今をさかのぼること1世紀前の明治43年(1910年)4月15日。

船長どころか、乗組員14名全員が持ち場についたまま殉職するという、世界の海事史上例を見ない事件が起こります。

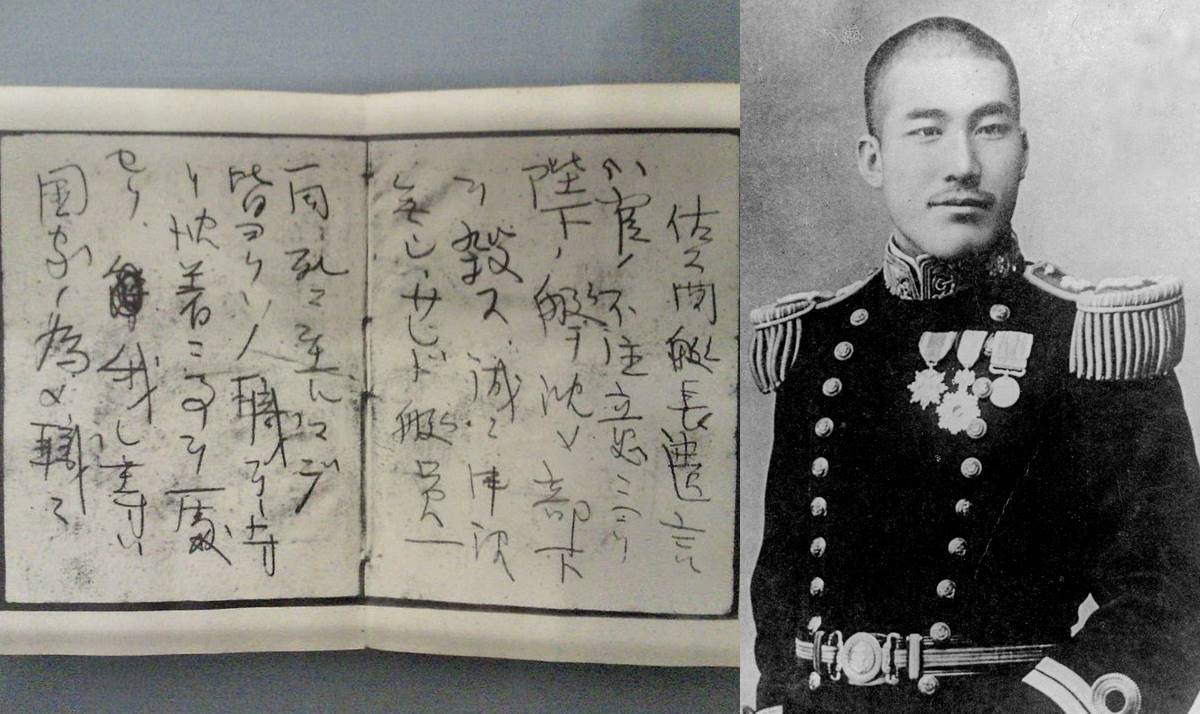

佐久間勉(さくまつとむ)艇長らによる「第六潜水艇沈没事故」です。

「艇長」は海軍大尉の佐久間勉

事故にあったのは船ではなく、潜水艦のため、脱出しようにもできなかったという事情はあります。

それを差し引いても凄まじいと言うほかないのが「最期」の様子です。

殉職したのは潜水艇の艇長以下14名の乗組員。

その遺体の様子は、彼らの冷静さと責任感の強さとを如実に示していたのでした。

時は明治43年(1910年)年4月15日。

この日、岩国を抜錨した日本海軍所属の第六潜水艇は午前9時38分に母船(歴山丸)から離れ、訓練のため14名の乗組員を乗せて同日午前10時10分から潜航作業を始めました。

潜水艇の船長を表す「艇長」は海軍大尉の佐久間勉。

訓練内容は、内燃機関を作動させたまま、煙突が水面よりも上に出た深度で潜水航行するというものでした。

潜水艇には外部との通信手段ナシ

当時はまだ実用段階に至っていない航法で、実験の意味も兼ねていたようで、第六潜水艇はその最中に何らかの原因で煙突から艦内に海水が流入し、浮上できなくなります。

潜水艇には、外部との通信手段がありませんでした。

共に航行している僚艦も、潜水艇の沈下を訓練の一環と誤認し、対応が遅れてしまいます。

事故の発生が僚艦に伝わったのは、海底に沈みきって着底してから、数時間が経過した後のこと。

救助に丸一日を要した結果、翌日(あるいは翌々日)、佐久間艇長以下14名の乗組員は全員が艇内で遺体で発見されます。

死因は、艇内の酸素を吸いきったための二酸化炭素中毒でした。

艇内の光景は、誰もが目を疑うものでした。

※続きは【次のページへ】をclick!