安政六年(1859年)6月2日は、日米修好通商条約により横浜・長崎が開港した日です。

新暦では7月1日なので、その日を「開港記念日」としていることもあり、開港までの経緯や条約のことは学校でも習いますが、例えば町の様子などはあまり話題になりませんよね。

そこで今回は、開港後の各地はどうなっていたのか、当時の様子を中心に振り返ってみましょう。

なお、正式にはこの日のことではありませんが、同じ条約によって開港が決まった神戸・新潟も同様に取り扱わせていただきます。

横浜&神戸

現在は都会のイメージが強い横浜と神戸。

開港当時は共に小さな漁村でした。

というのも、当初はもう少し主要な街道に近い場所を開港する予定だったのです。

しかし、江戸幕府は諸国との約束をしてから「この位置だと人が多すぎて曲者がいてもわからねえ! もっと辺鄙な場所にしていろいろやりやすいようにしよう!」(超訳)と気付き、強引に場所を変えました。

当然のことながら大ブーイング。

そこを「横浜は神奈川の一部なんで、問題ありません!!」と言い張り、横浜を開港しています。神戸も似たようなものです。

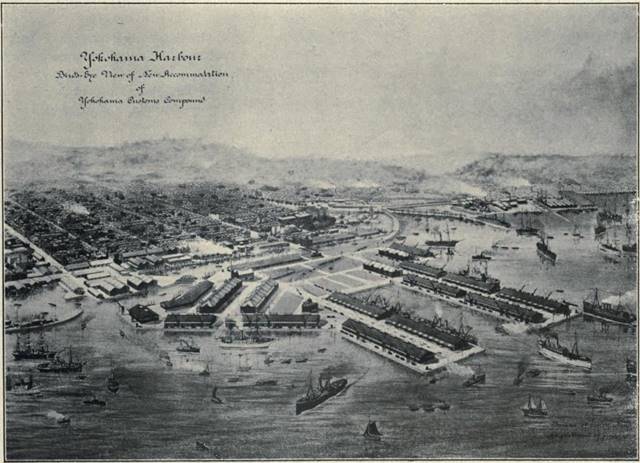

明治時代の横浜港/wikipediaより引用

何はともあれ、開港をきっかけに、横浜及び神戸には外国人居留地などが作られ、大きな町になっていきます。

レンガや洋風建築のイメージが強いのはそのせいでしょう。

また、現在の税関の前身となる「運上所」という役所も作られました。

業務もだいたい同じで、両替や通関、船の入出港に関する手続き、各種取り締まりや交渉などを行っています。

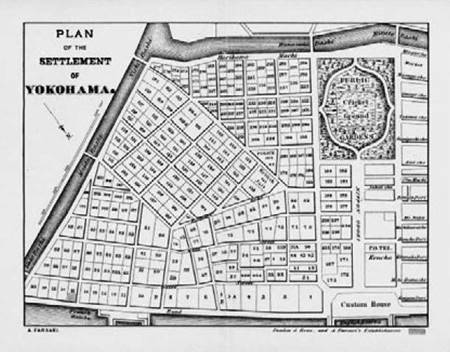

関内という場所が「関所の内側」という意味で、その中に外国人を居留させたのですが、長崎の出島をイメージするとわかりやすいかもしれませんね。

幕末~明治の横浜外国人居留地・現在の「関内」辺りですね/wikipediaより引用

特に各国の交渉については、江戸への交通の便利さから横浜で行われることが多くなり、それに従って人の出入りが増え、町の発展が加速しました。

神戸も明治の前半には工業化が進み、やはり都市化していきます。

長崎

運上所が作られたのは同じですが、長崎の場合はその土地柄とあいまって、明治のはじめに別の動きが表れます。

ベルナール・プティジャンというフランス人宣教師が教会を作り、そこに隠れキリシタンたちがやってきて「実は私達も、あなたと同じ神を信じているのです」と告白したのです。

これをヨーロッパ側から見て「信徒の発見」と呼んでいます。

江戸幕府がキリスト教を禁じて以来、表向き日本にはキリスト教徒はいないことになっていたので、「発見」と感じたのでしょう。

明治六年(1873年)までは明治政府もキリスト教をご法度にしていたので、おおっぴらにできたのはその後の話ですが。

この教会は「大浦天主堂」と呼ばれるようになり、現在も国宝として保存されています。

大浦天主堂

明治期に大規模な改築をしたり、戦災により被害を受けたりしたため、当初の姿ではありませんが、戦後修復されました。

現在では大浦天主堂や他の教会を合わせて、世界遺産の登録が決まりました。

※続きは【次のページへ】をclick!