1658年11月7日(万治元年10月12日)は前田利常の命日です。

前田藩の三代藩主であり、1658年という没年からして戦国武将というより江戸初期の人物だよね……と思われるかもしれませんが、生まれは文禄二年(1593年)で、大坂の陣にも参戦。

冬の陣では真田信繁(幸村)の砦・真田丸に突撃して、多数の兵を喪うという失態を犯しながらも、翌年、夏の陣で大活躍して家康から称賛されるという荒々しい戦歴を残しています。

要は、バリバリの戦国武将気質なの?

というと利常は「武人は鼻毛なんぞ切らん!」という逸話でも有名なのですが、これが単なる猪武者タイプでもなく、江戸初期の前田藩主という大仕事を乗り切る才覚にも恵まれた人でした。

では前田利常とはどんな人物でどんな実績があるのか?

一介のお坊ちゃん藩主ではない、その生涯を振り返ってみましょう。

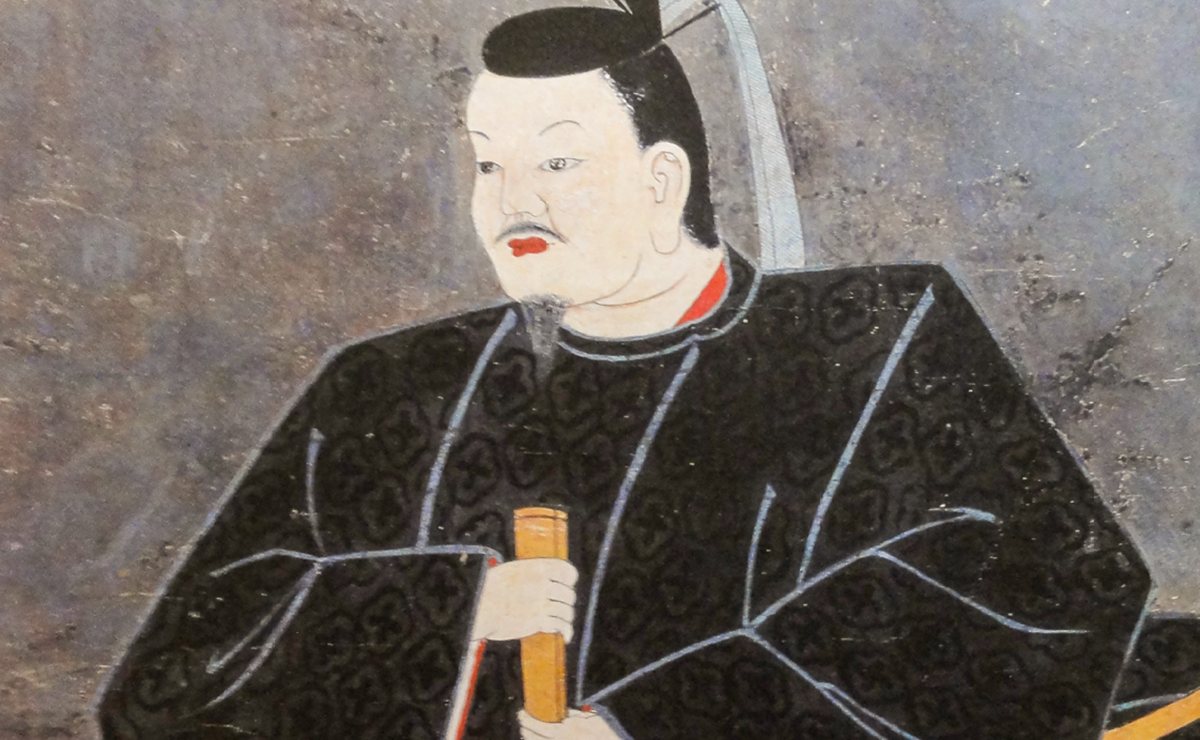

前田利常/wikipediaより引用

前田利家の四男として金沢で生誕

前田利常は文禄二年(1593年)11月25日、前田利家の四男として金沢で生まれました。

母は側室の千代(寿福院)で、元々は利家の正室・まつの侍女だった人です。

当時は豊臣政権の末期。

文禄の役が休戦して間もない頃であり、同年8月には豊臣秀頼が生まれていました。

そうした中で国元になかなか帰れなかった利家は、

前田利家/wikipediaより引用

利常を老臣・前田長種(ながたね)に預け、越中の守山城で育てさせました。

彼は利家の長女・幸姫(春桂院)の嫁ぎ先でもありますので、利常は年の離れた姉夫婦に世話されて育ったことになります。

そんな利常が歴史に関わり始めるのは、慶長五年(1600年)のこと。

同年9月に北陸の関ヶ原といえる”浅井畷の戦い”が起き、利常の兄・前田利長と加賀小松城主の丹羽長重が戦いました。

この戦が和睦する際、前田家からの人質として利常が差し出されたのです。

丹羽長重とは、利家と同じく織田家の重臣だった丹羽長秀の息子ですから、もともと付き合いの深い関係ですね。

利常はまだ幼かったため、丹羽家には前田長種もついて行ったとされます。

丹羽長重/wikipediaより引用

兄・前田利長の跡継ぎになる

慶長六年(1601年)、兄の前田利長が子供に恵まれず、前田利常が養嗣子となることが決まりました。

徳川家との関係を盤石にすべく、利常は、徳川秀忠の次女・珠姫(当時3歳)と結婚。

幼い頃から身近にいたためか、利常と珠姫は仲睦まじい夫婦となりました……が、それが後に悲劇を招くことになります(詳しくは後述)。

慶長十年(1605年)6月には利長が隠居したため、利常が正式に藩主の座を継ぎました。

しかし、まだ若い利常を危ぶんだのか、利長は翌慶長十一年(1606年)に本多政重を招いています。

家康の懐刀だった本多正信の息子です。

本多政重/wikipediaより引用

政重は、以前も前田家に仕えていましたが、なぜか慶長八年(1603年)に辞去し、あちこちを転々としていたところ。

このときは藤堂高虎の斡旋があって、前田家に帰参したとされます。

慶長十八年(1613年)、利常と正室・珠姫との間に長女の亀鶴姫が誕生し、ひとまず子供に恵まれることが判明。

女子でも婿養子を取る手がありますし、利長も胸をなで下ろしたことでしょう。

そして慶長十九年(1614年)5月に利長が亡くなると、隠居領も受け継ぎました。

前田利長/wikipediaより引用

この年の1月は、幕府の命令により前田家に身を寄せていた高山右近などのキリシタンを差し出しており、前田家はなかなかヘビーな役回りを担っています。

また、藩主の代替わりにより利常の母・寿福院が人質として江戸へ下向。

入れ替わりに芳春院(まつ)が金沢へ帰りました。

彼女は大坂の陣後に上洛し、高台院(ねね)と久々に再会しています。

江戸での人質生活は気が滅入りそうなものですが、寿福院は徳川頼房の母・養珠院とは同じ日蓮宗を信仰していたこともあってか仲が良かったそうです。

となると、彼女の江戸暮らしも、そうは悪くなかったかもしれません。日本海側の加賀より気候が断然温暖ですしね。

大坂の陣で真田丸へ突撃

次に前田利常が登場するのは慶長十九年(1614年)、大坂冬の陣です。

利常にとっては初陣でもあり、そのためか功を焦って真田丸に突撃し、数多の死傷者を出したことは前述の通り。

戦後、徳川家康に叱責されてしまいます。

徳川家康/wikipediaより引用

その恥を雪ぐべく、慶長二十年(1615年)の大坂夏の陣に参戦すると、このときは前回の轍を踏まないように用心し、300もの首級を挙げて称賛されたといいます。

夏の陣後、家康の11男・徳川頼宣が先陣できず悔しがり、その勇ましさを家康が褒めたという話も有名ですよね。

家康から見た大坂の陣は「次世代の若者を戦場で諭す最後の機会」でもあったのでしょう。

利常としては、次の大仕事も待っています。

そう、跡取りですが、これがなかなかどうして立派でして……恐ろしい逸話までついてくるので、やはり利常は人気があると申しましょうか。

「乳母を蛇責めにした」なんて話が出てくるのです。これはいったい何事なのか?

※続きは【次のページへ】をclick!