慶長五年(1600年)8月9日は、浅井畷の戦い(あさいなわてのたたかい)があった日です。

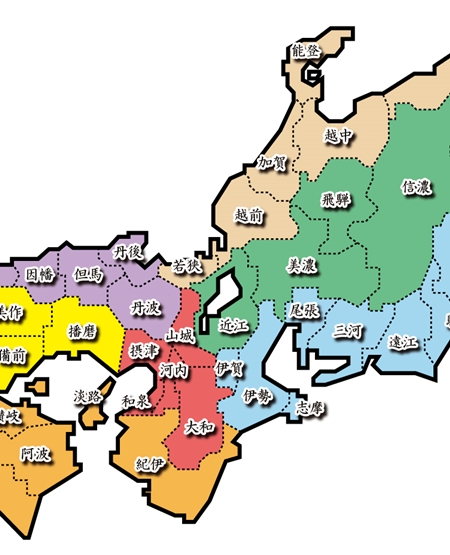

舞台は北陸。

戦いの中心人物は、

前田利長(前田利家の子)

vs

丹羽長重(丹羽長秀の子)

という織田信長にとって身内も同然だった家臣の「二代目」たちでした。

実は【北陸の関ヶ原】とも言えるこの対決は、いかなる経緯で勃発したのか?

戦い以前に飛び交っていた“情報戦”から見ていきましょう。

浅井畷の戦いの舞台となった小松城

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

織田家の二世たちが激突:浅井畷の戦い

関ヶ原の戦いがにわかに現実味を帯びてきた慶長五年(1600年)の夏――五大老の一員である前田利長は地元に戻っていました。

豊臣政権を支えてきた前田利家は亡くなっており、

前田利家/wikipediaより引用

跡を継いだのが長男の前田利長です。

加賀・能登・越中を支配する前田家は東軍に参加。

西軍としては、こんな近場に大軍を持っている大名を放置しておけるワケがありません。

とはいえ前田家は強大な軍事力を持っており、その間に徳川家康が上方へ戻ってきて挟み撃ちに遭ってしまえば敗北必死。

そこで西軍の参謀役ともいうべき立場にあった大谷吉継は、前田家を封じるためにあらゆる工作を行いました。

結果、越前(現・福井県)内の多数の大名が西軍につくのです。

その中に、丹羽長秀の息子・丹羽長重の姿もありました。

丹羽長秀/wikipediaより引用

浅井畷の戦いは、丹羽長重と前田利長の間で行われたものです。

信長とは個人的にも昵懇だった織田家臣たち、二代目同士の戦いというわけですね。

後世から見ればなかなか胸アツな展開ですが、生死のかかった当人たちにとっては、やるせない状況だったでしょう。

しかし、悠長なことなど言ってられません。

小松城を取り囲むも落ち難し

まず前田利長が、吉継と西軍の動きに気づき、先手必勝とばかりに2万5000もの大軍を率いて金沢を出発しました。

そして7月26日に、丹羽長重の居城・小松城(現・石川県小松市)を包囲します。

小松城には3000ほどの兵しかいませんでした。

しかし、攻城戦は一般的に城方が有利です。

加えて、小松城はかつて数十年に渡って自治を勝ち取った、加賀一向一揆の人々が作った堅城でした。

城内の士気も高く、8倍以上もの前田軍をもってしても、攻め取れる見込みが立たなかったといいます。

利長は戦略を切り替え、小松城ではなく別の西軍方の城である大聖寺城(現・石川県加賀市)を攻めることにしました。

こちらも2000人ほどしかいない城です。

8月2日に前田軍が包囲し、翌日には城主・山口宗永親子の自刃によって開城。

やはり小松城が、地の利や人の和があり堅城であったことがうかがえますね。

この間、大谷吉継は、家康の家臣・鳥居元忠が決死の覚悟で守る伏見城の攻略などにかかりきりで、前田軍対策に動けませんでした。

ちょうど大聖寺城が落ちた8月3日には領地の敦賀に戻っていますが、そもそも吉継自体も大軍を派兵できる身ではありません。

動かせる兵は6000程度で、やはり正面から前田軍と戦うのは無謀すぎました。

※続きは【次のページへ】をclick!