こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

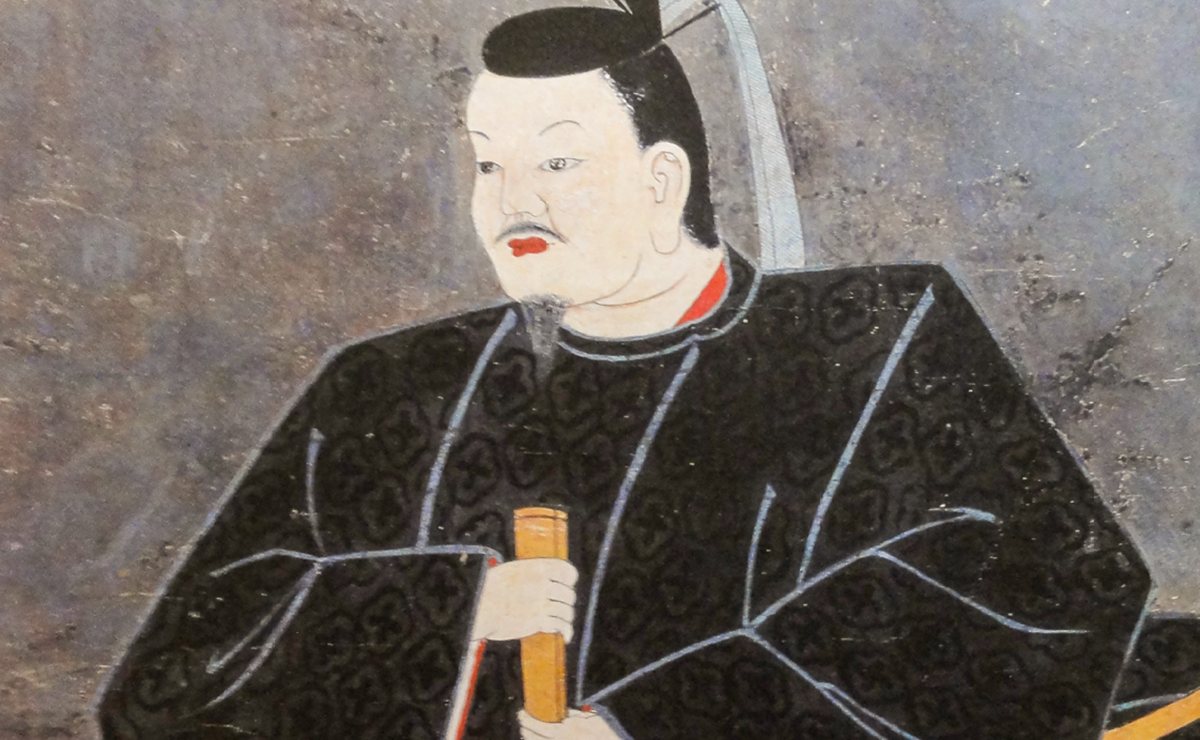

【前田利常の生涯】

をクリックお願いします。

最愛の正室・珠姫

大坂夏の陣後、元和元年(同年7月改元・1616年)11月20日、前田利常と正室・珠姫との間に長男の前田光高が誕生。

男子に恵まれてほっとしたでしょう。

珠姫はここからほぼ毎年出産を重ねることになり、以下のように子沢山に恵まれます。

元和二年(1616年)次女・小媛

元和三年(1617年)次男・利次

元和四年(1618年)三男・利治

元和五年(1620年)三女・満姫

元和七年(1621年)四女・富姫(昌子)

元和八年(1622年)五女・夏姫

上記の子供たちに、長女と長男を加えて三男五女という子沢山ぶり。

あまりに頻繁なので、現代では「他の側室が産んだ子を珠姫の子ということにしているのでは?」と疑われるほどです。

夫婦仲が良くて何よりと言いたいところですが、夏姫を出産した後に珠姫は亡くなってしまっており、なかなかめでたいとは言い切れないものがあります。

まだ23歳でしたし、利常の悲嘆が想像できますね。

金沢城

また「珠姫が徳川家の情報を前田家に流すのではないかと勝手に危ぶんだ乳母がいた」という伝承があります。

その乳母は夏姫が生まれた後、「産後の肥立ちが良くない」と偽って利常を遠ざけ、それを「寵愛が薄れてしまった」と悲しんだ珠姫が、弱って亡くなってしまったのだといいます。

守らなければいけない相手を追い込んでどうする……家のためならそれもやむなしと思ってたのでしょうか。

この話では「事の経緯を聞いた利常が激怒し、乳母を蛇責めにして殺した」とされます。

蛇責めとは、大量の蛇を罪人と一緒に放り込んで噛みつかせたり、体の中に潜り込ませるという拷問。

中国の古典『封神演義』でよく知られている殷王朝末期の悪女・妲己(だっき)が好んだとされる”蠆盆(たいぼん)”も蛇責めの一種です。

まぁ、あまりにもオカルトすぎる話で、事実かどうかは不明であります。

そもそも乳母が本当に情報漏洩を危ぶんでいたのなら、8人も産まれる前にどうにか利常と珠姫を遠ざけたでしょう。

これはあくまで私の憶測ですが……珠姫が亡くなった後の利常が深く悲しんだり荒れたりしていたことが前田家内部で語り伝えられ、どんどん脚色されていったのではないでしょうか。

後述する”鼻毛大名”の話から派生して「利常ならあり得るかも」ということにされたのかもしれません

この件に限らず、江戸時代は大名や武将を脚色しまくる創作が多いですしね。

加賀130万石の内政に従事

加賀藩を導かなければならない前田利常は、家庭のことばかりに構っているわけにもいきません。

お寺を建立したり、元和二年(1616年)と元和六年(1620年)には加賀藩の検地を行って陰田を摘発したり、内政に力を注ぎました。

結果、加賀藩の石高は約130万石にまで増加。

一石=成人一人が一年に食べるお米の量ですから、単純計算、米だけで130万人を養えたことになりますね。

実際にはいくらかの副菜が加わるので、+1割ぐらいは養えたかも。

最盛期の江戸の人口が100万人くらいといわれていますので、130万石ともなれば幕府も警戒ますし、利常も当然そうした状況はわかっています。

そのため、カネを使うべきところではジャンジャン遠慮をしませんでした。

ざっと列記すると以下の通りです。

・元和六年(1620年)大坂城大修築に他家の1.7倍も出資

・寛永六年(1629年)江戸藩邸に将軍をもてなすための御成書院を建造し、徳川秀忠と徳川家光を接待

・寛永八年(1631年)金沢城が火事に遭い、再建

・寛永十三年(1636年)江戸城の修築に参加

建築関係だけでも不定期にかなりの費用を使っていたことがわかります。

率先して出費することにより面目を施したり、幕府に「蓄財(軍費調達)なんてしてませんよ」とアピールしたりといった意味があったのでしょう。

もちろん出ていく一方だとキツすぎますから、この間、寛永四年(1627年)には奥能登の珠洲・鳳至(ふげし)を直轄地にし、そこで塩を生産させて専売に繋げ、収入増も図っています。

「褒美が出ないなら辞めます!」

しかし、ここで問題がありました。

前述の通り、前田家も大坂の陣で功績を挙げていましたが、家臣たちにはその分の恩賞が足りていなかったのです。

そもそも新たに土地を得られていたわけではないので、これは当然といえば当然。

建築による大出費続きの間も同じでしたので、次第に加賀藩の家臣たちはこう思い始めました。

「よその工事には金が出せるのに、なぜ我々の武功に対する褒美は出ないのか?」

そりゃそうだ……というか、現代も似たような話を聞きますね。

寛永八年(1631年)、そうした不満が爆発し、家臣たちが集団で知行を返上するという騒動が発生します。

現代に無理やり当てはめるとしたら「今月の給料いらないんで、今すぐ辞めさせてください」と一斉に退職届を出されるものでしょうか。

むろん、藩としても一斉に辞められたら堪らないので、利常は加増で家臣たちを引き留めようとしました。

しかし、いかんせん急なことだったため、幕府に「何考えてんだ?」(超訳)と疑われてしまいます。

そこで利常と嫡子の光高は急ぎ江戸へ出向き、重臣の横山康玄(やすはる)が土井利勝に弁明してなんとか話は収まりました。

土井利勝/wikipediaより引用

こういう揉め事のときに引っ張り出されることの多い利勝もご苦労なことですね。

なお、この一件は【寛永の危機】と呼ばれています。

不満が消えなかった者もいたのか、寛永十四年(1637年)には奉行の不正疑惑で改革を迫られ、その件が片付いた後、寛永十六年(1639年)に光高へ家督を譲り、利常は隠居の身となりました。

といっても光高は江戸にいることが多く、国元のことは引き続き利常がやっていたようです。

ご隠居が長生きだとこういうやり方もできて、藩が安定しやすいメリットがありますね。

加賀藩から22万石を受けた利常は、そのうち17万石を富山藩と大聖寺藩に分けました。

そして、次男の利次に越中・富山藩10万石、三男の利治に加賀・大聖寺藩7万石とします。

「自身の死後に兄弟で争うことのないように」という狙いだったのですね。

しかし、米による収入をメインとしている時代には通じないもので……。

財政危機に面してしまい、どう対応したのか。“鼻毛”の逸話と共に次ページで見てまいりましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!