昭和48年(1973年)9月21日は5代目古今亭志ん生(ここんていしんしょう)が亡くなった日。

明治から昭和にかけて活躍した落語の天才であり、2019年大河ドラマ『いだてん』でビートたけしさん、青年期の美濃部孝蔵(みのべこうぞう)役を森山未來さんが演じていました。

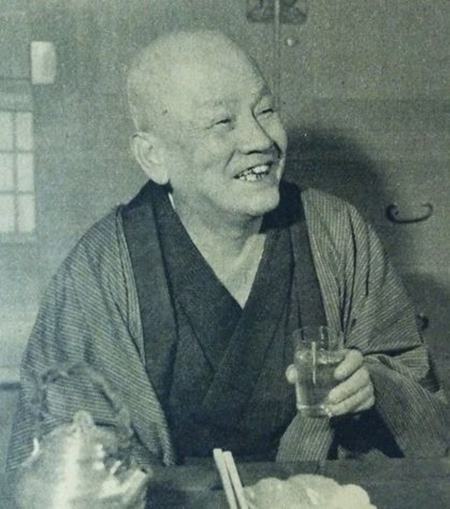

ドラマでも描かれていたように、根っからの酒好き、博打好き。

いかにも遊び好きの芸人というキャラですが、これが史実でも絵に描いたような破天荒な方で、一言で表すならパンク、波乱万丈な人生を歩まれました。

数多の人々を魅了した古今亭志ん生。その生涯83年を振り返ってみます。

古今亭志ん生/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

“徳川直参”の子として誕生するも

明治23年(1890年)、東京神田。

元徳川直参の旗本・美濃部戍行(みのべもりゆき)の息子として、志ん生(本稿は志ん生で統一)は誕生しました。

江戸末期という時代の空気もあったのでしょう。

若いころ道楽者だった戍行は、跡を継ぐのを嫌がり、町人の頭に結い直していたような男です。

明治維新により、扶持も身分も失ってしまった戍行の父は、支給金で商売に挑戦。

いわゆる「武家の商法」で、アッサリと失敗してしまうと、心を入れ替えたのか、戍行は、当時「棒丁」と呼ばれていた警視庁巡査になります。

そして、それなりに出世して、一家は本郷に引っ越しました。

戍行の総領息子(嫡男)もまた父に似て道楽者でしたが、早世してしまいます。

本稿の主人公・志ん生は末子です。

幼き頃から父に連れられ、よく寄席に通いました。

怒り爆発して槍を持ち出した父

きかん気が強い少年だったのか。

11才で小学校を退学にさせられた志ん生は、奉公に出されます。

ただし、どこも長くはもちません。

なんと朝鮮・京城で働いたこともありました。

明治37年(1904年)、美濃部一家は浅草に引っ越します。

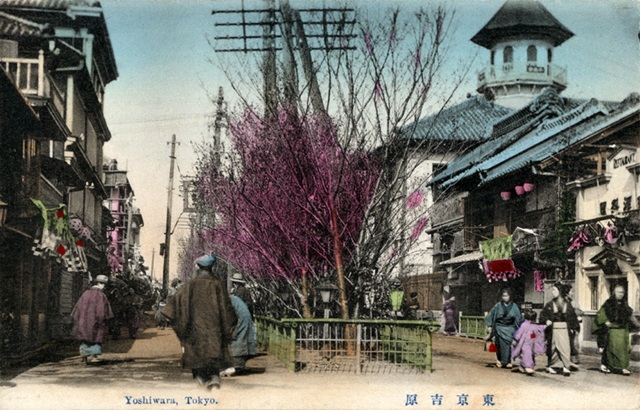

ここは当時治安の悪い場所で、近くには遊郭立ち並ぶ吉原があり、いかがわしい飲み屋が軒を連ねておりました。

「孟母三遷の教え」の逆と言いますか。

志ん生は、周囲の悪影響を受けてしまったようで、引っ越した頃から、悪い癖を覚えるようになります。

飲酒、喫煙、博奕……。

父に酒を買って来いと言われると、途中で盗み飲んで水を足してごまかすような、そんな不良少年でした。

それにしても、なかなかスゴイ荒れようですよね。

「昔の日本人は偉かった! 明治の精神を取り戻そう」

なんて言われますものの……そんな時代を想定しているのは、お偉いさんだけでしょう。

未成年の喫煙飲酒、バクチは今よりもっと緩い時代。

子供が酒を買おうと、年齢確認なんてしないわけです。

不良少年のレベルも桁外れで、少年犯罪も今より凶悪、かつ頻繁に起きておりました。

あるとき、志ん生は博奕の借金のかたに父秘蔵の煙管を質に入れてしまいます。

激怒した戍行は、槍を持ちだして凄みました。

「世が世なら、槍玉にあげちまうところだが……今だって家に置くわけにゃあいかねえ、てめえは勘当だ!」

とうとう家を追い出されてしまいました。

母・志うが追いかけて来ましたが、志ん生はそれも振り切って逃げてしまったのです。

このとき志ん生、15才前後。

現代ならば中学生ぐらいです。

以来、彼は実家に寄りつかず、親兄弟の死に目にもあいませんでした。

落語家としての凸凹道

明治時代末期。

不良少年が家出して、生きてゆくには、どんな道があったのか。

友人知人のもとを転々とするうちに、「天狗連」というプロアマごった煮状態の芸人梁山泊に出入りするようになりました。

それから徐々に、落語家としての道を歩みます。

ざっと時系列でマトメてみましょう。

明治40年(1907年)頃:2代目三遊亭圓盛(さんゆうていえんせい)門下で三遊亭盛朝を名乗る。当時はセミプロ

明治43年(1910年)頃:2代目三遊亭小圓朝(さんゆうていこえんちょう)に入門、前座名は三遊亭朝太

大正5年から6年(1916年から1917年頃):三遊亭圓菊(ここんていえんぎく)として「二つ目」昇進

大正7年(1918年):4代目古今亭志ん生門に移籍、金原亭馬太郎(きんげんていうまたろう)に改名

大正10年(1921年)9月:金原亭馬きんとして「真打」に昇進

上記のように所属門下も名前もコロコロと変えながら落語家として歩んでいくわけです。

しかし、この歩みについては志ん生自身は、

「4代目橘家圓喬(たちばなやえんきょう)の弟子であった」

としか語っておりません。

落語の道に進んだ志ん生には、ともかく名人になりたい、そんな気持ちがありました。

天才肌とでも言いましょうか。

ともかく周囲と仲良くなろう、身なりをきちっとしよう、そんな気持ちはなし。

話がおもしろけりゃいいじゃないか。

芸が上達すればそれでいい。

そんな態度です。

真打のお披露目は、ちゃんとした身なりをしなければいけません。

しかし、志ん生は寝間着のようなボロしかない。

例えば200円という大金を借りたとしても、酒や博奕で使い果たし、周囲が驚くような格好で高座に上がります。

ぼろっちい格好の真打ち。ところが、いざ始まると、客は話に引き込まれて服装のことなんか忘れてしまいます。

芸一筋で押し通す――志ん生らしいお披露目でした。

実は当時の落語家は、ファッションリーダーでもありました。

派閥ごとに特徴的な洒落た着物をまとい、ぞろっと流す――そうした姿が人々の羨望を集めていたのです。

そんな中で、ドコにも属さず、ぼろっちい格好をした志ん生。

一人で異彩を放っていました。

※続きは【次のページへ】をclick!