近江の戦国大名・浅井長政の居城といえば小谷城。

琵琶湖の東に位置しており、その脇には北陸へ向かう北国街道あり、南には城下町と、東の岐阜方面からやってくる街道あり――。

さすが戦国時代の「五大山城」の一つに数えられるだけあって、全国でも屈指の堅城として知られる。

一体こんな難所を織田信長はどうやって攻略したのか?

浅井長政公自刃の地

天正元年(1573年)8月8日は【小谷城の戦い】が始まった日。

そこで本稿では、『第一回城郭検定』で当時最上位の2級を取得し、本サイトで城郭関連の連載を担っている”お城野郎”にこの戦いを解説してもらった。

同時に注目したのが宮下英樹氏の傑作漫画『センゴク』(→amazon)である。

このマンガ作品は、これまでの戦国モノと違い、細かな部分でのリアル描写を追求したことでも知られる。

信長vs長政の最終決戦となった【小谷城の戦い】においても、殺伐とした山城の様子が描かれ、戦国ファンを唸らせたが、なぜ、こだわりの強い城マニアをも納得させたのか。

440年前に思いを馳せながら、小谷城の攻略法と描写について迫ってみたい(以下、お城野郎による本文)。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

小谷城の落城は大嶽城攻略がポイントだった

ども、お城野郎です。

大河ドラマ『麒麟がくる』ではスルーされてしまった【小谷城の戦い】。

漫画『センゴク』では、秀吉軍がまず小谷城の正面玄関「大手門」を突破していた。

絵・富永商太

自軍の櫓を引き倒して押し入った漫画の描写が史実かどうかは不明だ。

が、小谷城攻めの前に秀吉の調略でかなりの数の浅井家臣を味方に引き入れており、織田信長は大嶽城(おおづくじょう)に籠る朝倉軍を蹴散らし、すでに押さえていた。

さらには越前まで追いかけて、朝倉家を滅亡させている。

実は、この大嶽城攻略が大きなポイントだった。

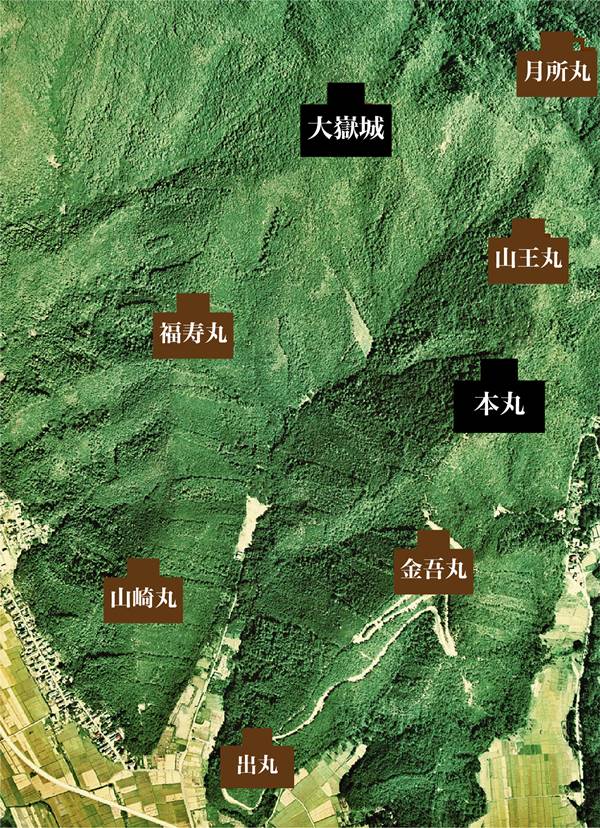

小谷城とその周辺の拠点一群は地理的にはV字型に並んでおり、大嶽城はV字の頂点に位置している。

小谷城跡の曲輪分布図(国土画像情報(カラー空中写真)に加筆)/wikipediaより引用

V字型の城は、Vの頂点を押さえられると弱い傾向がある。

たとえば難攻不落で知られる高天神城もV字型に拠点が並んでいたが、頂点を押さえられて落とされていた。

つまり、小谷城は大嶽城を奪われた時点で、ほぼ詰んでいたとも言えるのだ。

なぜならすでに滅亡させられていた朝倉軍からの救援(後詰め)は期待できず、そうなれば城兵の士気も一気に低下してしまう。

ゆえに攻略自体はさほど難しいものではなかったであろう。

後に秀吉が中国地方で、兵糧攻めや水攻めで毛利方の城をじっくり落としていった状況と比較すると、その差がわかりやすいかもしれない。

水攻めをされていた城兵たちは、まだ毛利の救援を期待できた。

よって士気も下がらないので、攻め手の織田家は毛利の後詰めにも備えなければならず、ゆえにジックリ攻めるしかなかった。

一方、小谷城に籠る浅井長政も、それまでは何度も織田軍の攻撃を撃退していた。

朝倉軍の後詰めが存在していたからである。

しかし、朝倉義景の死亡により、その後詰めが消えてしまった。

朝倉義景/wikipediaより引用

孤立無援で、ほぼ裸に等しい状態だった小谷城は、その後、約1日、しかも秀吉の手勢だけで攻め落とされている。

いくら堅固な城でも、孤立無援で士気が下がった城は本当に脆い。

まさに「人は石垣 人は城」なのである。

竪堀という防御施設はそう簡単には登れない

ここまでお膳立てがあったから、織田軍(特に秀吉)は、味方にも多大な犠牲が出る攻城戦を強行したのであろう。

士気は相当に高く、勝算は十分にあった。

万が一にも失敗しない自信があり、「小谷城よ、おまえはもう死んでいる」状態である。

そんな背景を踏まえると小谷城の大手門突破も、さほど難しいものではなかっただろう。

浅井軍も大手門で守備するより、小谷城の各曲輪に籠った方が城の防御能力を十分に活かせて、兵力差を補える。

漫画『センゴク』では、大手門を突破した秀吉配下の仙石秀久、藤堂高虎、可児才蔵が、その次に「竪堀(たてぼり)」の突破を計っていた。

竪堀は、そうやすやすと登れるような防御施設ではない。

上から狙い撃ちされやすいため、通常は、城兵の10倍の兵力でも犠牲者が多く出てしまう。

実際に小田原征における【山中城の戦い】では、曲輪を奪う同じような状況で、秀吉側の一柳直末という大名格の将が、城側の鉄砲に当たり戦死している。

さほどに犠牲がでやすい攻城戦なのである。

それを、ほぼ無傷で駆け上がったとするならば、ここでも城兵の士気の低下と、事前の調略が行き届いていたと考えるのが妥当であろう。

それにしても漫画『センゴク』に出てくる山城の描写は見事としか言いようがない。

多少の誇張はあるにせよ、時代考証が素晴らしく、間違っても白亜の天守閣や総石垣の曲輪なんて描かれない。

おそらくや全国の城マニアたちをワクワクさせたであろう。

普通、山城は、草木などない土剥き出しの裸状態だ。

現代では、草深い山に埋もれている印象であるが、小谷城も現役のときは、城内に草木は殆んど生えておらず裸の山だった。

なぜなら草木は、攻め手の将兵が隠れるための障害物になってしまうからである。

石垣も主要な部分だけで、他は土を固めて土塁を構築したり堀をタテやヨコに切っているだけ。

これぞ戦国時代の城!

そうした雰囲気が『センゴク』では、非常によく描かれている。

枡形虎口が普及していくのは安土城や聚楽第

漫画『センゴク』においては小谷城の大手門と竪堀を突破した権兵衛たち。

ラストの攻略ポイントは難関「京極丸」の虎口だった。

作中での虎口は枡形虎口(ますがたこぐち)、しかも内枡形の設定になっていた。

「なぜ虎口が城の防御に使われているのか?」

その詳細については後述するとして……。

当時の小谷城に枡形虎口が設置されていたかどうか?

真実のところはわからない。

虎口は、たしかに大昔から城や館の防御施設に使われていた。

しかし、枡形虎口が普及していくのは「安土城」や「聚楽第」など、いわゆる織豊系の城郭になってからだと言われている。

ゆえに織豊の敵となった小谷城に、そうした施設があったかどうか。

現在、小谷城趾の京極丸に登城すると、京極丸の絵図に枡形虎口が描かれている。

遺構も確かに確認できるのだが、これが浅井長政が城主の時代に造られたかどうかは実は誰にも分からない。

というのも、鉄壁の防御を誇る枡形虎口は、通常、本丸や京極丸にすべきである。

それなのに京極丸の中心から少々外れた「武者溜まり」のような場所に設置されているのだ。

隠し銃座は可能性が低そうだ

浅井の城に枡形虎口はありえない。

しかし、かといって100%の否定もできない。

なぜなら人間の生存本能が結果的に枡形虎口を造ってしまう可能性だってあるからだ。

防御力を高めるため、秀吉の調略が進む間、水の手口がヤバい!と感じた浅井が急造したとしても不思議ではない。

小谷城本丸

ただ、漫画に登場した、虎口内の「隠し銃座」の存在については史実の可能性は低そうだ。

漫画に登場した「隠し銃座」とは、鉄砲を持って隠し部屋に隠れ、敵が現れたら一斉射撃をするというものである。

作者の宮下氏は「大坂城にあった」という記述をしていたが、大坂城こそまさに後の世の織豊系城郭でり、小谷城に採用するには無理を感じる。

ただし「隠し銃座」ではなく「銃座」の発想自体は、例えば武田系の城にも見られるように昔から存在していた。

漫画の場合の「銃座」は、攻め上がってくる敵の攻撃を一身に浴びる位置にあったが、反面、敵を確実に狙えるポイントでもあり、しかも出入り口もない小さな曲輪のため、まさしく決死隊の陣地を指す。

そう考えると、虎口に銃座を置くとしたらマンガのように「土塁の中」ではなく、虎口の中に2mほどの壁を造って、その裏に潜ませるくらいが現実的であろうか。

城攻めの兵に侵入されたら、まず間違いなく真っ先に殺されるポジションである。

ただし、そのぶん鉄砲の命中精度は確実に上がる。

ほぼ確実に死んでしまうポジションだけに、自分なら、絶対に引き受けたくない役目だ。

大堀切の意外な弱点は秀吉も目をつけていた!?

『センゴク』で恐ろしさたっぷりに描かれた枡形虎口。

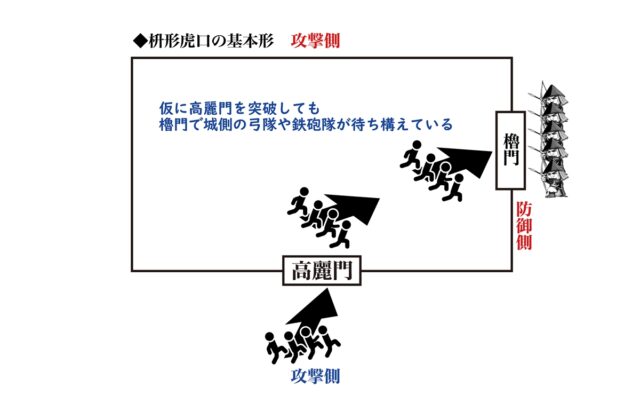

小谷城にあったかどうかを抜きにして、この防御施設は攻城側には恐ろしく、逆に守備側には必殺の門構えとなる。

もともと城の防御で最も弱いのは、人の出入りができる場所、すなわち「門」だと言われている。

この門を、

・人の出入りは可能なまま

・防御能力を上げたい

そんな贅沢な願望を最終形態にまで高めたのが「枡形虎口」なのである。

門の防御能力を高めるには、できるだけ門を小さくして大軍で押し入られないような工夫が施される。

それが「小口=虎口(こぐち)」という由来になったという説もある。

また、門を突破された後、真っ直ぐ本丸に突撃されても困るし、外から城の内部構造が見られても困る。

それが枡形虎口の場合には、門をくぐったその先の道が、右や左に折れ曲がっていて内部が見えず、さらには曲がった先に城兵を潜ませるなどの措置が取られていた。

弓にせよ、鉄砲にせよ。

飛び道具の武器は、右に振り回すよりも、左に振り回す方が有利な構造となっている。

一度、試しに、弓や鉄砲を構えるフリをしてもらいたい。

自分から見て「左側」のほうが狙いやすくはないか?

逆に、右を向くのがシンドイはずである。

そのため城兵から向かって左に折れる(門から見ると右に折れる)方が良しともされている。

やがて、折れ曲がった方にも第二の門を造るようになり、これが「食い違い虎口」となり一般的に広がっていった。

さらには、正面の門と第二の門をくっつけて、しかも第二の門には90度折り曲げて枡形にしたのが「枡形虎口」である。

文字通り枡形の四角形を形成しているため、ある程度の建設スペースは必要となり、この部分が城の外に出したのが「外枡形」で、城の中に入れたのが「内枡形」。

小谷城に「食い違い虎口」があったのは間違いないが、山城で「内枡形」を造るとしたらかなり小さいものだったと想像できる。

「おまえはもう死んでいる」状態だった?

マンガ『センゴク』では、大坂城並みにデカい内枡形の虎口だったが、演出上の問題であろう。

多大な犠牲を出して枡形虎口を突破した秀吉軍は、織田信長を伴って浅井長政が籠る本丸に向かう。

そして総大将同士が小谷城の大堀切に対峙する印象的な場面へと移って行くが、この本丸と京極丸を分ける大堀切があまりにデカい。

いざ攻められると城兵の移動を難しくして、兵の運用が制限されてしまうという弱点になっている。

現実の秀吉は、この大堀切の存在に目を付けて京極丸に兵を集中し、突破したとも言われている。

もしかしたら、大堀切が造られた時点で小谷城は「おまえはもう死んでいる」状態だったのかもしれない。

なお、虎口について、より細かい解説をご覧になりたい方は、以下の記事をご参照いただきたい。

👨👦 『豊臣兄弟』総合ガイド|登場人物・史実・出来事を網羅

あわせて読みたい関連記事

-

城防衛の最重要拠点・虎口(こぐち)と門に注目~玄関開けたら2分で殲滅の恐怖

続きを見る

-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

武田と徳川が激しい争奪戦を繰り広げた高天神城~遠江一の堅城を実際に登ってみた

続きを見る

-

なぜ朝倉義景は二度も信長を包囲しながら逆に滅ぼされたのか?41年の生涯まとめ

続きを見る

-

越前の戦国武将・朝倉景鏡が朝倉氏滅亡の戦犯か? 義景を裏切り信長の傘下へ

続きを見る