1622年8月7日(元和8年7月1日)は伊達家の家臣・支倉常長(はせくら つねなが)が亡くなった日です。

この時代で数少ない「ヨーロッパに行って帰ってきた日本人」として、最近ちょくちょく話題に上るようになってきましたね。

日本で最初にチョコレートを食べたのも常長さんでは?という話もあります。

ということで早速ご本人の歴史から振り返ってみましょう。

支倉常長/wikipediaより引用

渡欧前の実績はあまり知られておらず

今日では「支倉常長」と表記されますが、本人の署名や当時の記述は「与市」や「五郎左衛門」そして「六右衛門」や「六右衛門長経」でした。

「常長」は後世に作られた家系図で使われていた呼称なのです。

しかし、まだ「常長」の表記のほうが多いので、この記事でも常長で統一させていただきます。そのうち変わるかもしれませんね。

支倉常長は元亀二年(1571年)、現在の山形県米沢市立石の地に生を受けました。

主君・伊達政宗の4歳下です。

伊達政宗/wikipediaより引用

伯父・時正の養子となり、7歳から伯父の領地である陸奥国柴田郡支倉村(現・宮城県川崎町支倉地区)の上楯城で青少年期を過ごしたと考えられています。

しかし、時正に実子・久成が生まれたため、伊達政宗の主命で家禄1200石のうち600石をもらって独立。

この時点で才覚を見込まれていたのでしょう。伯父さんからすればいきなり収入が半分になったわけで、ちょっとかわいそうな気もしますね。

その後、常長がどのような功績、特に戦功を挙げたのかはよくわかりません。

【葛西・大崎一揆】や【朝鮮の役】に参加していたことが確実なので、地道に信頼を積み重ねていったのでしょう。

彼の名が歴史に残ったのは、江戸時代に入ってからの働きがきっかけです。

政宗の狙いは? スペインと普通の交流を望むかねぇ

関ヶ原と大坂の役の間の時期にあたる、慶長十四年(1609年)のこと。

前フィリピン総督ドン・ロドリゴの一行の船が、ヌエバ・エスパーニャ副王領(現・メキシコ)への帰途で房総半島に座礁したことがありました。

彼らは地元民に救助され、徳川家康によってウィリアム・アダムス(三浦按針)の建造したガレオン船サン・ブエナ・ベントゥーラをもらって、ヌエバ・エスパーニャ副王領へ帰ります。

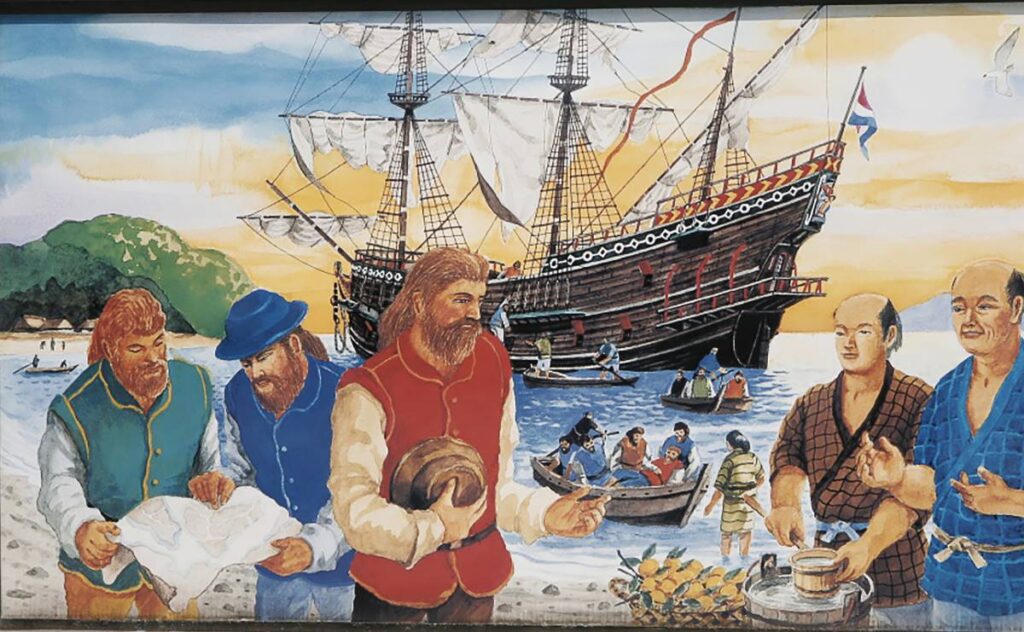

豊後に漂着したリーフデ号・青い帽子と衣服の人物がウィリアム・アダムスで、赤い人物がヤン・ヨーステン/wikipediaより引用

これをきっかけに、日本とエスパーニャ(スペイン)との交流が始まりました。

この話を知った常長の主・政宗は、独自にヨーロッパに遣欧使節を送ることを決めます。

遣欧使節は常長を正使に、エスパーニャ人のフランシスコ会宣教師ルイス・ソテロを副使とし、総勢180人ほどでエスパーニャへの通商と、ローマ教皇への謁見を目的とした旅路が計画されました。

一説には「政宗はエスパーニャとの軍事同盟を組み、江戸幕府を倒そうとしていた」という話もありますね。

実際には、1588年のアルマダの海戦でスペインはイングランドに負けており、海軍国家としては落ち目になっていたのですが……。でも、ロドリゴも他のスペイン人もわざわざ「自分の国が弱っている」なんて話をしないでしょう。

アルマダの海戦を描いた『無敵艦隊の敗北』/wikipediaより引用

また、当時日本にいる政宗がヨーロッパの最新情勢を知る手立てはありません。

ですので

「エスパーニャは本国から遠く離れたところに広大な領地を持ち、日本の近くにあるフィリピンまで支配下に置いている強大な国だ。うまくやって手を組めれば、徳川をひっくり返すこともできるかもしれない」

と思っても仕方のないことでしょう。

古くから「遠交近攻」という戦略もありますし、実現性はあまりに厳しいとしても着眼点自体は面白いですよね。

大河ドラマ『独眼竜政宗』の原作である山岡荘八先生の小説「伊達政宗」では、政宗と家康の間で

「政宗がエスパーニャ、幕府がイギリスと付き合うことで、カトリック・プロテスタントどちらとも戦争にならないようにしよう」

という駆け引きになっていました。こっちでも面白そうです。

※続きは【次のページへ】をclick!