春の陽気も訪れ、さぁ、今年はお城巡りの旅行でも行こうか!

そんな風に興味を持ったとき――最初に立ちはだかる壁が「山城・平山城・平城の違い」ではないでしょうか。

なんとな~くイメージはできるものの明確な差を認識するのが難しいのは「平山城」という中間っぽい存在があるからかもしれません。

一体何がどう違うのか。基本から押さえてみましょう!

築城主が最もワクワクする瞬間でもあったハズ

まずはお城構造の説明には欠かせない「縄張(なわばり)」を軽く確認しておきますと……「縄張」とはお城の設計図です。

「縄打(なわうち)」とも言います。

この「縄張」ですが、築城主は『どこにどのように建ててやろうか!』と一番ワクワクする瞬間だったはず。

同時に現代の我々にとっては開発されまくって見る影も無い過去の城郭、町割りに妄想を、おっと、間違えた思いを馳せる重要なアイテムの一つです。

まずはコチラから。

姫路城――国宝であり世界遺産でもありますね。

縄張図を見ると姫路城の大手門の枡形虎口など、失われている部分も結構あるのが分かります。

縄張りをざっと確認しておいたところで、

・山城

・平山城

・平城

について見てまいりましょう!

存亡を賭けた城の区分にキッチリした決まりなどない!

【山城→平山城→平城?】

お城はこのように発展していったという大体の流れを示すのによく言われています。

しかし、必ずしもそのような順序はありません。

これは物事をきれいに並べ過ぎていて、近世でも備中松山城などの山城はありますし、戦国前期でも平城(二俣城)や平山城(嶽山城)はありますので完全に年代で分けることはできません。

「戦国前期の城なのになんで平城なんだ!」と言っている人がいたら「存亡がかかってる城にそんな決まりがあるか!」と優しくささやいてあげましょう。

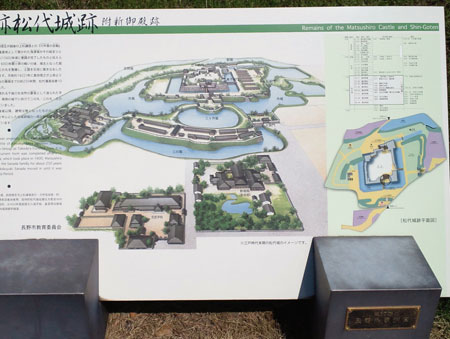

例えば、以下の写真にある松代城は元々は海津城でした。

海津城といえば川中島の戦いで有名ですね。その頃からの平城です。

結局、城の形態を決めるのは、その土地の地形であります。

【山城の造り方】→女山より男山が向いている

山城であれば、まずどの山にするか。

水は確保できそうか。

ここより高い山が近くにないか。

など、いざ籠城に備えて色々と考えなくてはいけません。

山城は「女山」より「男山」が良いとされています。「男山」というのは尾根でつながったところがない独立した山のことです。

一方「女山」は尾根で他の山につながっているような連なった山を指します。

一つのふくらみが男山。二つ(もしくはそれ以上)のふくらみは女山。

うん、実にわかりやすい(笑)。

どうしても女山に城を造りたいときは尾根に深い切り込み「堀切(ほりきり)」を入れて、できるだけ尾根伝いに侵入できないようにすることが必須となります。

山城にする山の標高は大体400mくらいまでに収めるのが理想とされています。

これ以上高い山だと山の麓が遠くて敵の侵入が見えにくくなる。水の確保が大変。荷運びや人の移動もキツい。そんな理由から避けられます。

山城にするのに理想の山があっても近くにそれ以上高い山があってもいけません。本丸が上から見下ろせるような高い山の付近に城を造ってはいけないのが基本です。

春日山城。

さすが謙信、男山!

なぜか日本酒を想像してしまいますが違いますね。

※続きは【次のページへ】をclick!