戦国時代に数多いた大名たち。

その中でも武田信玄と上杉謙信が破格の扱いをされるのはナゼなのか?

日本の歴史という大きな視点に立てば、

・織田信長

・豊臣秀吉

・徳川家康

の三英傑が与えた影響は極めて大きく、逆に信玄と謙信は重要な存在感を発揮しきれておりません。

あくまで一地方の有力者と考えた方が自然であり、例えば受験で取り上げられるような際立った功績もない。

にもかかわらず【甲斐の虎】信玄と、【越後の龍】謙信は、やっぱり別格!

では、史実の武田信玄とは、どんな一生を送ったのか?

近年、武田信玄としてよく採用される肖像画・勝頼の遺品から高野山持明院に寄進された/wikipediaより引用

本稿では元亀4年(1573年)4月12日が命日となる信玄の、53年に及ぶ生涯をまとめました。

よろしければ最後までお付き合いください。

名門・甲斐源氏の重厚感

まず、信玄が別格扱いされる理由を“血”の面から少しだけ掘り下げてみますと……。

浮かんでくるのが【名門・甲斐源氏】というイメージです。

おそらくそれは我々にだけでなく、信玄が生きた戦国時代にも有利に働かせられたでしょう。

実際、信玄が関東の佐竹氏に助力を求める時、書状に「ご先祖様は一緒でしょ」という一節を入れたりしております。

では、そのご先祖様とは誰なのか?

源義光です。

源義光像(摂津国寿命寺蔵)/wikipediaより引用

甲斐源氏は、もともと清和源氏を祖として甲斐に根付いた源氏一族の一つですが、その始祖が源義光でした。

この源義光は源義家の弟でもあり、源義家の子孫には源頼朝がいます。

つまり武田家は、将軍家と親戚にあたるわけですね(ただし頼朝には一族を誅殺されたりしている)。

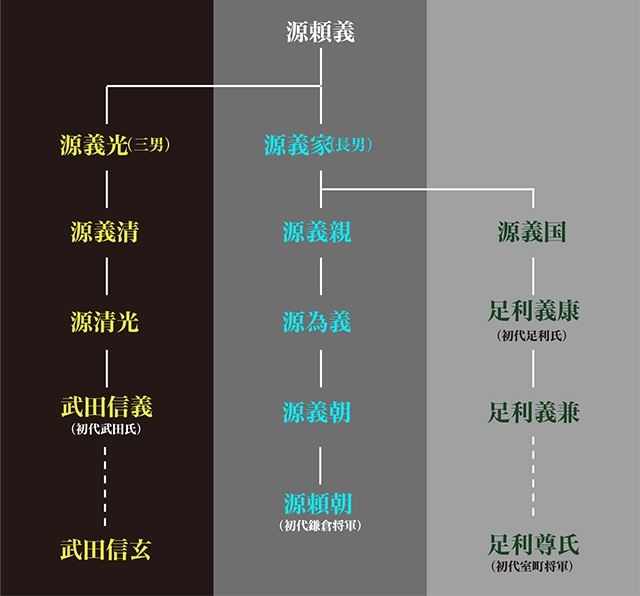

ややこしいので系図でちょっと整理しておきましょう。

では信玄は甲斐源氏の何代目なのか?

源義光を初代として考えると、第19代当主であり、甲斐武田氏としては16代になります(記事末に20代までの系図あり)。

そんな一族の長というだけで特別な風格を伴うでしょうし、戦場においても伝統というのは目に見えぬカタチで相手を圧した……と思うところですが、実際はそんなにカンタンなことではありませんでした。

信玄が生まれた頃、甲斐は混乱の真っ最中。

父・武田信虎が今川勢に攻められ、窮地に陥っていたのです。

今川氏に攻められる最中に要害山城で生誕

甲斐国――現在の山梨県は、四方を山に囲まれ、甲府盆地は、夏暑く、冬寒しという厳しい気候で知られます。

大永元年(1521年)、この国を治める守護大名の武田信虎は28才になっておりました。

武田信虎/wikipediaより引用

と、同時に彼はこのとき、大変な危機の最中にありました。

福島正成(くしままさなり)率いる今川勢に攻められ、敵軍が甲府まで迫っていたのです。

今川義元や今川氏真でお馴染み、あの今川です。

信虎は懐妊中の正室・大井夫人を積翠寺要害山城に避難させました。

甲斐には城がない――。

そんなイメージをお持ちの方もおられますが、躑躅ヶ崎館の背後に、峻険な山と要害山城があったのです。

※赤いマークが躑躅ヶ崎館で、紫が信玄の生まれた要害山城

同年の1521年11月3日、大井夫人は避難先で無事男児を産みます。

幼名を太郎(or勝千代)と名付けられたこの男児が、のちの信玄。以降、本稿では「信玄」に統一して表記します。

妻子がここまで追い詰められるほど窮地に陥った信虎ですが、領内での二度の戦いでようやく今川勢を撃退、甲斐国には平穏が戻りました。

大井の方(武田信虎正室)/wikipediaより引用

信玄の幼少期については謎が多いです。

伝説的な話は残されているものの、史料そのものが少ない。

信玄最初の結婚は天文2年(1533年)、相手は、関東地方の名門・扇谷上杉朝興(ともおき)の息女でした。

が、この正室は出産時に母子ともに亡くなってしまいます。

それから三年後の天文5年(1536年)、元服して晴信と名乗ります。

室町将軍・足利義晴から「晴」の字を偏諱として賜り、同年七月には、左大臣・転法輪三条公頼(きんより)の二女、通称・三条夫人を継室に迎えました。

扇谷上杉と京都の公家という、2人の結婚相手を見てみますと、両家共に名家であり、信虎が嫡男を重要な位置づけとしていたことが窺えます。

信玄の初陣は『甲陽軍鑑』によれば元服と結婚と同じ、この年のこと。

武田家嫡男としてデビューを飾った記念すべき1年と言えるでしょう。

父の追放

信玄の父・信虎は、なかなか苦労をしてきました。

わずか14才で家督を継ぎ、叔父はじめ国人の叛乱を抑え、甲斐を統一。そのあとは周辺諸国に進出し、今川氏や北条氏と争いを繰り広げてきます。

天文10年(1541年)。

この信虎が、信玄によって追放されるという事件が起こりました。

父が子を殺し、子が父を殺すと云われる戦国時代ではありますが、しかしそこまで頻繁に親子が対立していたわけでもなく、信玄の父追放は悪逆非道の行為として、上杉謙信はじめ多くの人から非難されてきました。

しかし、そこに至るまでには様々な理由があります。

『甲陽軍鑑』によれば、信虎は信玄ではなく弟の武田信繁を偏愛していました。廃嫡すらしかねない状況に信玄が父の追放を決めた、とされています。

武田信繁/wikipediaより引用

信虎が残忍な性格で、妊婦の腹を切り裂くような悪行を重ねていた、という話も伝わっています。

こうした動機は、後世の後付のような創作を感じさせます。

妊婦の腹を割くというのは悪逆人物の行動テンプレートのようなものです。信玄の行為を正当化させるための脚色ではないでしょうか。

また、近年の研究では、百年に一度と言われるほどの飢餓が、この事件の背景にあったとも言われています。

信虎追放まで数年間、凶作、災害が相次いでしました。

にも関わらず、戦は止むことなく、ありとあらゆる階層において高まる不満。

このタイミングで信虎を追放し、強制的に領主を交替、それと同時に【交替に伴う徳政】を実施する……そうすることで、クーデターに対する理解を得ようとしたわけです。

代替わりでの徳政(借金チャラ)は当時ちょいちょい見られたものです。

冷静で合理的な判断のもと、信玄は父を追放したのでした。

信濃攻略

天文11年(1542年)、父を追放し、家督を相続した信玄は、いよいよ攻勢を開始します。

まず攻めたのが、諏訪頼重です。

諏訪家には妹の禰々が嫁いでおり、夫妻の間には嫡男・寅王丸が生まれたばかりでした。

姻戚関係を結んだ相手を攻めるとなると、なかなか悪どいように思えますが、信玄にも言い分はあります。

頼重は信虎追放の混乱の最中、同盟していた信玄や村上義清と無断で、敵方であった上杉憲政と講和。

先に裏切ったのは諏訪だ――という言い分が成り立ちます。

信玄は諏訪に侵攻すると諏訪頼重を切腹に追い込みました。

諏訪頼重が拠点としていた上原城居館跡/wikipediaより引用

諏訪氏は寅王丸に継がせることとなっていました。

が、信玄はこれも反故にします。

頼重の妹である諏訪御寮人を側室とし、彼女との間に生まれた男児(のちの武田勝頼)に諏訪家を継がせるのです。

諏訪を取った信玄の信濃侵攻は止まりません。

・天文12年(1543年) 信濃国長窪城主・大井貞隆を攻め降伏させ、望月昌頼を追放

・天文13年(1544年) 北条氏との和睦に至る

・天文14年(1545年) 4月、伊那郡の高遠城主高遠頼継、福与城主・藤沢頼親を降伏させた

・天文14年(1545年) 今川氏と北条氏の対立である「第二次河東一乱」)を仲裁

・天文15年(1546年) 佐久郡の内山城主・大井貞清を降伏させる

・天文16年(1547年) 佐久郡の志賀城主・笠原(依田)清繁を攻撃。笠原を支援する関東管領上杉氏の連合軍も撃破する。

・天文16年(1547年) 「甲州法度之次第」を制定(26ヵ条本と55+2ヵ条本があり、今川仮名目録の影響を受けている)

順調に見えた信玄の道のりですが、この後、二度の手痛い敗戦を喫します。

最初は天文17年(1548年)。

村上義清を攻めた「上田原の戦い」において、重臣の板垣信方&甘利虎泰らを失う惨敗を喫しました。

板垣信方肖像画(恵林寺蔵・松本楓湖画・板垣退助揮毫/wikipediaより引用

この敗戦による影響は甚大で、信濃経営すべてがオシャカになるほどの危機に陥りますが、直後の【塩尻峠の戦い】で挽回、反武田の動きを封じます。

さらに天文19年(1550年)。

今度も村上義清方の城である「戸石城」を攻めるものの、一説によれば1千名もの犠牲を出し、撤退。

この大敗北は生涯唯一の軍配違い(作戦ミス)として知られ【戸石崩れ】と呼ばれました。

こうなると『村上義清って何者ぞ? 信玄に二度も勝つなんて、謙信以上か?』なんて思ってしまいますが、信玄にも若さゆえの驕りがあったのではないでしょうか。

実際、村上義清の反撃もここまで、です。

信玄は、天文20年(1551年)に戸石城を落とし、天文22年(1553年)には葛尾城も陥落させます。

没落した義清は、越後の長尾景虎を頼り、落ち延びるほかありませんでした。

なお、このとき目覚ましい活躍したのが真田幸綱(真田幸隆)です。

真田幸綱(真田幸隆)/wikipediaより引用

真田昌幸の父であり、真田信之・真田信繁兄弟の祖父になりますね。

ドラマ『真田丸』では、草刈正雄さん演じる昌幸が、信玄の幻影を追うように謀略の限りを尽くしておりましたが、幼き頃より信玄に仕え、目の前で神業のような采配を見ていたら、そりゃあ憧れもするでしょう。

宗教的な立場の違いから、武田信玄のことをかなり嫌っていた宣教師ルイス・フロイスですらも

「信玄は家臣たちから大いに尊敬される」

と記しているほどです。

外交においても、その能力を遺憾なく発揮する信玄。

天文23年(1554年)、武田信玄と北条氏康、そして今川義元の三者は互いに婚姻関係を結び【甲相駿三国同盟】を締結させました。

もっともこれは今川家の軍師的僧侶・太原雪斎の発案とされております。武田、今川、北条ともに「敵を絞りやすくなる」というメリットを享受したのでした。

後顧の憂いなく、信玄の目は北へ。

そうです、越後・上杉謙信との激突です。

※続きは【次のページへ】をclick!