喜多川歌麿や葛飾北斎、あるいは歌川広重など。

浮世絵といえば彼らの美人画や風景画が頭に浮かんでくるものであり、実際、そうした路線が売れ筋であることは以下の記事「浮世絵知識:基礎編」でも触れさせていただきました。

-

べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編|どんなジャンルがあり何が一番人気だった?

続きを見る

しかし、浮世絵の世界はもっと奥深いものです。

例えば大河ドラマ『べらぼう』でも注目された『画本虫撰(えほんむしえらみ)』に、思わず目を奪われた方も多いのではないでしょうか?

まるで生きたまま紙の中に映し出された昆虫たち。

『画本虫撰(えほんむしゑらみ)』/国立国会図書館蔵

『画本虫撰(えほんむしえらみ)』けら・はさみむし/国立国会図書館蔵

筆で描かれたものが木版で印刷されているとは、にわかに信じがたい精緻なデザインであり、これも浮世絵の魅力でしょう。

江戸っ子が買うもんなら何だってだしてやらぁ!

とばかりに版元はジャンルを広げ、鳥山石燕の「妖怪画」、亡くなった有名人を描く「死絵」、幕末に発展する横浜を描いた「横浜絵」など、とにかく拡大していったのです。

では、実際そこにはどんな種類の浮世絵があったか?

本記事で振り返ってみましょう。

狂歌絵本:江戸文人の粋

大河ドラマ『べらぼう』序盤において、重要だった浮世絵のジャンルがこちらですね。

【狂歌絵本】と【絵暦(えごよみ)】です。

経済的に豊かになり多色刷りの【錦絵】が生まれると、江戸の文人たちは、凝ったカレンダーである絵暦をサロンで交換し始めました。

これに目をつけた版元が広く販売するようになったのです。

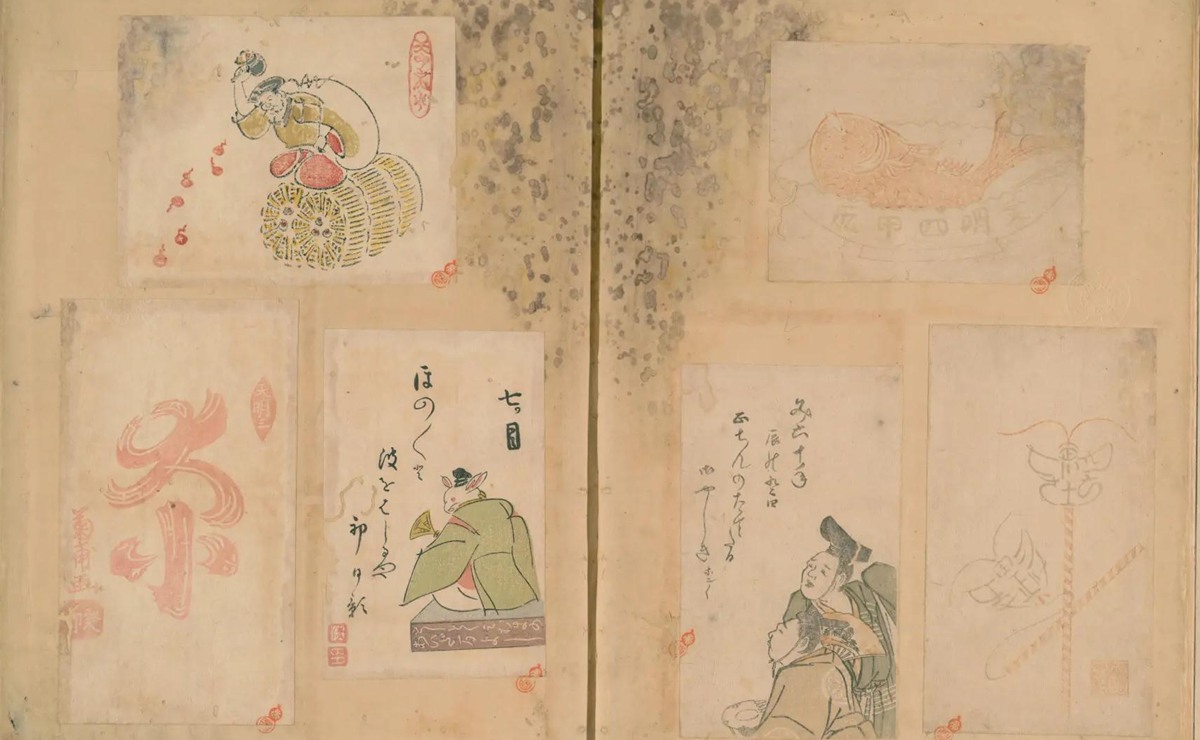

天明絵暦/国立国会図書館蔵

もうひとつの狂歌絵本は『べらぼう』でも注目されましたね。

当時流行していた狂歌の背景に、華麗な絵を組み合わせる。

蔦屋重三郎がプロデュースし、大田南畝ら一流の狂歌師が詠み、喜多川歌麿が絵を手掛けると、社会現象を巻き起こすに至り、江戸文人のネットワークは拡大したものです。

江戸文化とは、現代のインフルエンサービジネスに通じるものがある。

顔が広く粋な者たちがお洒落に楽しむことから新たなエンタメが生まれていきました。

さらに新たなビジネスモデルも見出していることは『べらぼう』でも描かれましたね。

「このお値段であなたの歌を載せますよ」

版元が【入銀】を持ち掛けることで、出版費用を抑えることができました。実に楽しい参加型エンタメはこうして出来上がったのです。

北尾政美の狂歌絵本「狂歌 四方の巴流」/wikipediaより引用

見立て絵:教養が試される

大河ドラマの放送に合わせてSNSに投稿されるファンアート。

その中には、登場人物を現代風に仕立てるものも多々あり、例えば『光る君へ』では、紫式部と清少納言が現代の高校生になって話すなどの楽しい場面が見られたものです。

江戸時代にも、この発想はありました。

『源氏物語』の女三の宮が、飼い猫のせいで御簾が巻き上がり、姿があらわになってしまう――しかしその姿が平安時代とはまるで違う、江戸時代の衣装で描かれている――そういった作品が【見立て絵】に該当します。

古典の知識も試されるため、洗練された雰囲気も纏っている。江戸っ子の教養が高まるにつれてブラッシュアップされる、そんな浮世絵の特徴がよく出ていると言えるでしょう。

そして江戸時代も後半に入り、松平定信による【寛政の改革】で規制が強まると、それを潜り抜ける工夫として見立て絵は活用されるようになりました。

例えば【役者絵】が取り締まりの対象となると、猫好きで知られる国芳は考えます。

「役者の顔を猫にあてはめたらどうでェ!」

歌舞伎の衣装をつけた猫が役者そっくりの顔をしている。そんな抜け道を考えたのです。

果たしてそんな絵が売れるのか?という疑問も湧いてきますが、手応えがあるから版元も発注し、一定数が刷られたからこそ現代にまで残っているのでしょう。

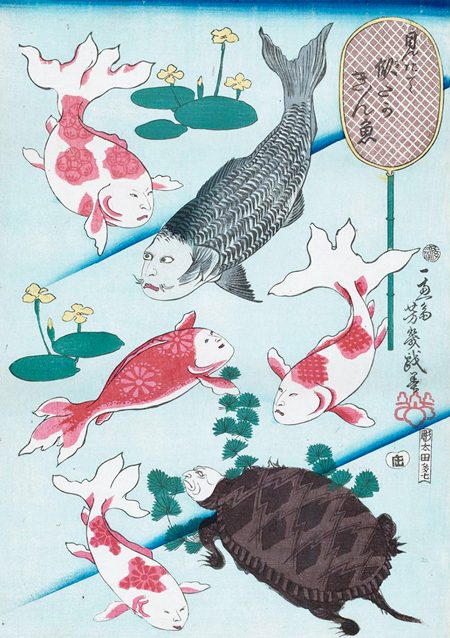

こうした動物による見立て絵は国芳の門人が得意としており、落合芳幾は『見立似たか金魚』という、金魚を用いた作品を発表しています。もう、なんでもアリですな。

落合芳幾『見立似たか金魚』/wikipediaより引用

死絵:追悼もビジネスチャンス

【役者絵】は浮世絵最大手ビジネスとして有名です。

そんなジャンルの陰にひっそりと、セレブの死を悼む【死絵】がありました。

生前の故人を偲び、戒名や業績を描いた追悼ビジネスです。

真面目に追悼するものばかりでもなく、故人をファンが囲み、釈迦入滅にたとえて嘆くような、ちょっとウケ狙いが過ぎる作品もあります。

租税濫造と言いますか、とりあえず出せとばかりに、戒名を捏造することもあったとか。

そうしたグレーゾーンの作品とは異なり、正式な依頼経由で出されたものもあります。

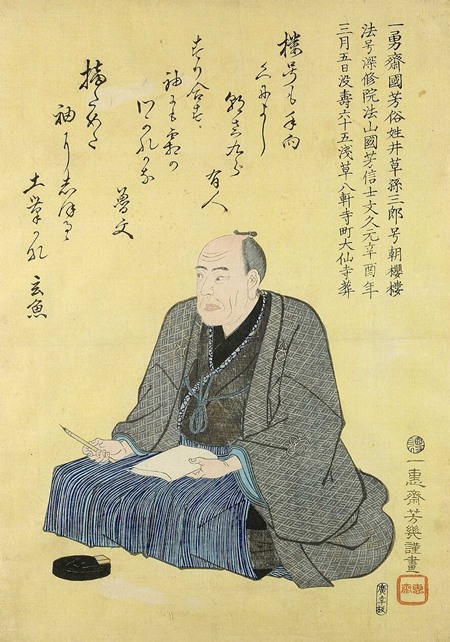

また浮世絵師が亡くなった場合の死絵は、弟子の中でも最も腕が立つとみなされたものが手がけることもありました。師匠のネクスト枠を争う場でもあったわけです。

落合芳幾による歌川国芳の死絵/wikipediaより引用

32歳で急遽自殺を遂げた八代目市川団十郎は、最も【死絵】が多く描かれたとされます。

涅槃図にたとえた絵はなかなかシュールです。

八代目市川団十郎の死絵/wikipediaより引用

おもちゃ絵:ともかくカワイイ!

印刷物である浮世絵は安価なことが特長。

そのため後世に残りにくいジャンルもあります。

団扇を飾る【団扇絵】、そして子どものおもちゃに使われた【おもちゃ絵】がそうでしょう。

生活に酷使されがちなため、破損されてしまうことが多かったのです。

子ども向けなので、他愛もない画題であることも注目されにくい要因でした。

歌川国芳の団扇絵/wikipediaより引用

ところが近年、むしろそこが評価されるようになっています。

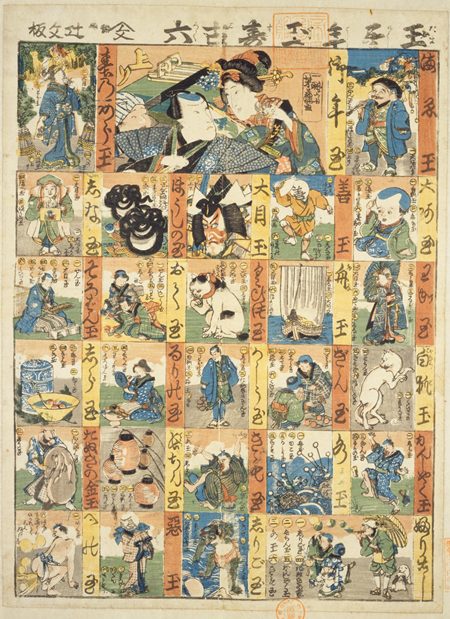

着せ替え人形や双六はともかく可愛らしい。

「づくし」シリーズは当時の魚介類の流通もわかります。

元々の「双六」はバックギャモンに似たゲームで、ギャンブル要素が強いものでした。

それが現代のものとルールがほぼ同じ「絵双六」になったのは江戸時代のこととされています。

浮世絵で華麗な「絵双六」が出され、変わっていったのでしょう。

歌川芳藤『玉尽年玉寿古六』/wikipediaより引用

世界的に見ても、同時代の子ども向けのおもちゃでここまでカラフルであるのは珍しい。江戸の子どもは幸せですね。

猫はじめ動物を擬人化した絵も定番で、歌川芳藤、歌川国利らが多く手がけています。中でも歌川芳藤は「おもちゃ絵芳藤」と称されるほどよく描いていたとか。

アクリルスタンドに向いていることも近年はプラス要素です。興味のある方は、太田記念美術館でお買い求めください。

妖怪画:水木しげるに引き継がれてゆく

江戸時代も折り返すと、庶民にまで儒教思想が浸透しております。

その結果『論語』由来の怪力乱神を語らずということも言われますが、江戸っ子はお構いなし。

なにせ歌舞伎では『四谷怪談』ものは人気の定番でした。

夏は暑気払いに怪談を楽しんでこそ江戸っ子。そんな需要に応じ、さまざまな【妖怪画】も生まれました。

定番のお岩さん。人に相撲を取ろうと語りかけてくる河童などなど……。

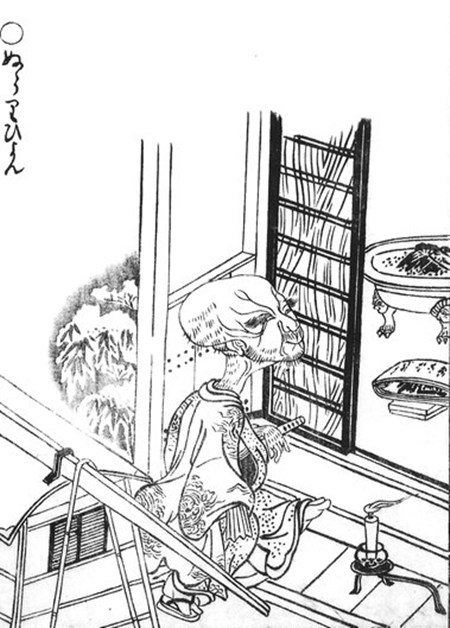

大河ドラマでは片岡鶴太郎さん演じる鳥山石燕が、喜多川歌麿の師匠でもあり、注目されましたね。

このあと、鶴屋南北はじめ怪談ブームが到来すると、だんだんとおどろおどろしく、派手な姿になってゆきます。四谷怪談のお岩や、皿屋敷のお菊はお馴染みの題材が定着します。

鳥山石燕『画図百鬼夜行 ぬらりひょん』/wikipediaより引用

こうしたモチーフは水木しげるに引き継がれ、日本人の意識へと深く浸透することとなります。

※続きは【次のページへ】をclick!