こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【色々なジャンルの浮世絵】

をクリックお願いします。

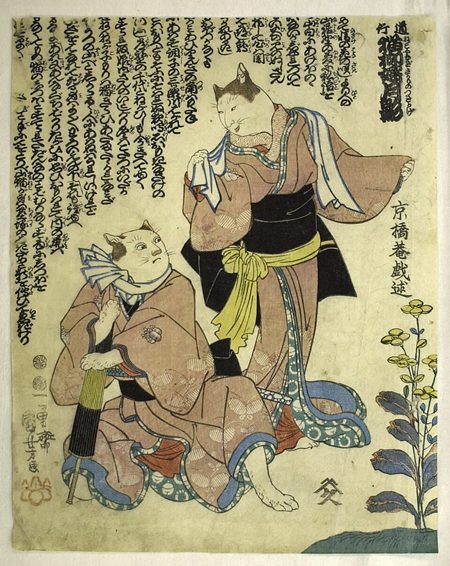

戯画:江戸の猫ブーム

近年、注目度が高まっているのが歌川国芳による猫の【戯画】です。

猫好きの歌川国芳が一人で始めたような、一人一ジャンル状態と言えるかもしれず、国芳の門人へも引き継がれてゆきます。

歌川国芳『たとえ尽の内』/wikipediaより引用

確かに浮世絵には、猫が描かれた作品は少なくない。

しかし、普通は背景にいるとか、美人画が抱いているとか、あるいは【やまと絵】の伝統に則り猫と蝶という長寿の縁起物として描いているとか、いわば脇役です。

国芳の場合、気合が違います。

猫をメインに据えている。あるいは定番ジャンルへ強引に猫を捩じ込んでいることもあります。

国芳の猫なら、もういいじゃねえか。そんな江戸っ子の声が聞こえてきそうな絵です。

流行猫の戯『道行 猫柳婬月影』文:山東京山/画:歌川国芳/wikipediaより引用

猫ブームの現代で、最も目にする機会の多い国芳作品は猫ジャンルかもしれません。

生前の本人は武者絵の達人とされてきました。それが現代ではすっかり猫の人。本人もきっと喜んでいるのではないでしょうか。

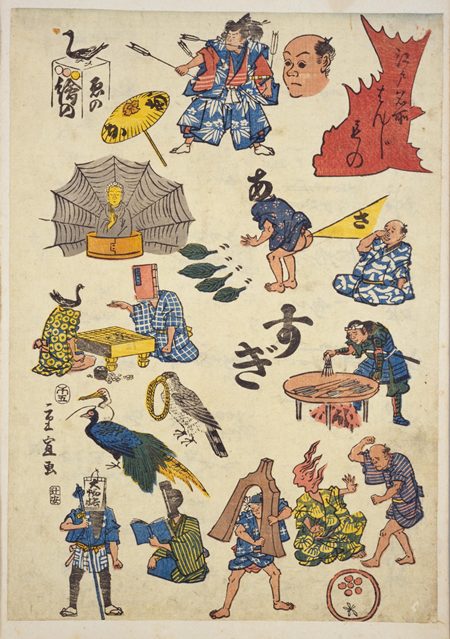

判じ絵:ご禁制をすり抜けろ

幕府の規制をすり抜けなきゃならねえ!

そんな都合から、江戸時代も煮詰まるにつれ、読み解きは難しくなってきます。

喜多川歌麿の美人画は画期的でした。実在する茶屋の看板娘を題材にしたのです。

喜多川歌麿『難波屋おきた』/wikipediaより引用

浮世絵の販売をキッカケに茶屋には追っかけが押し寄せました。

すると幕府は風紀を乱すものとされ、遊女以外は実在人物名を入れる絵を禁止。

そこで考え出されたのが【判じ絵】という手法です。

人物と結びつけられる家紋をそっと入れる。絵文字のようなシンボルを駆使して、それとなくわかるようにしました。

しかしこれも幕府に読み解かれてしまい、いたちごっこのような知恵比べが続いてゆきます。

そんな規制すり抜けが遊びとして定着し、脳トレーニングのような【判じ絵】作品も生まれました。

歌川重宣『江戸名所はんじもの』/wikipediaより引用

版元や絵師としては困りものでしかなかった幕府のご禁制が、結果的に新たなジャンルを生み出したのです。

そのため江戸後期の浮世絵は解読が大変なことになっておりますので、我々が見るときには図説などを利用した方がよいでしょう。

諷刺画:エンタメは政治批判を持ち込んでこそ

現代では、娯楽作品に政治批判要素を持ち込むことが「色をつく」などと言われて忌避される傾向を感じます。

江戸後期の人々から見たら「ケッ」と鼻で笑われそう話です。

浮世絵は、庶民の娯楽であることから、真っ先に幕府の規制対象となり、こうした風潮に対して江戸っ子たちはしみじみと嫌気がさしていたのです。

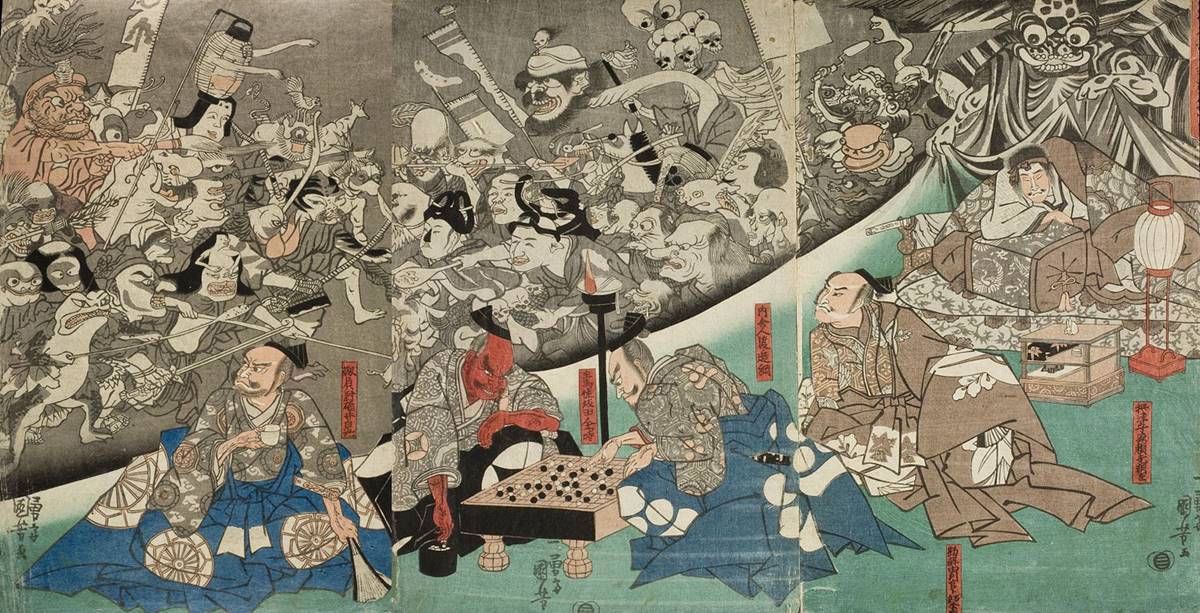

水野忠邦【天保の改革】に江戸っ子たちが疲れ果てていた頃、絵草紙屋に一枚の武者絵が並びました。

武者絵ナンバーワンと名高い歌川国芳の『源頼光公館土蜘作妖怪図』です。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

どこかヘンな絵でした。武者絵といえば勇壮な武者を楽しむもののはずが、肝心の源頼光はやる気がなさそうに居眠りしている。

しかも頼光の四天王の着物がおかしい。

江戸っ子たちはこれをジッと見つめ、興奮し始めます。

武者絵は、モチーフとなった人物の家紋と合わせるものですが、それが合っていない。それどころか、水野忠邦はじめ、幕閣の大物の家紋を身につけています。

さらに目を凝らすと、背景の妖怪たちは幕府が禁じた江戸の娯楽の数々に見える。それが目の前の頼光たちに抗議の声をあげているように見える。

やる気のない頼光は12代将軍・徳川家慶。

四天王は幕閣の連中。

そして妖怪は、規制に悲鳴をあげている江戸っ子じゃねぇか!

そう読み解かれると、絵草紙屋には客が殺到、版元もホクホク顔になったけれど、今度は売れすぎて焦り始めます。

こりゃお上に捕まっちまうんじゃねぇか!と、焦り、結局、版木を壊してしまったとか。

この時はどうにかなったものですが、国芳は「舐め腐った絵師どもの中でも最も悪質だ」という認識は広まっていたようでして。嘉永3年(1850年)発表の幕閣を茶化した『きたいなめい医 難病療治』では、奉行所に呼び出されたとか。

歌川国芳は若い頃から絵師となり、まとまった教養を学ぶ機会はありません。江戸の文人でも、曲亭馬琴や山東京伝とはちがいます。

しかし、頭のキレはとにかく鋭かった。

反骨精神からなのか、ヒットを嗅ぎつける天性の才なのか、国芳と門人たちはこのあとも【諷刺画】を手掛け続けます。

やがて政治が激しく動いた幕末に近づくと、暗喩が増え、読み解きが大変ややこしくなってゆくのです。

-

12代将軍・徳川家慶の知られざる生涯~無気力政治が後の幕府崩壊に繋がった?

続きを見る

横浜絵:小さな漁村がみるみる未知の世界へ

嘉永6年(1853年)――ペリー来航の際、人々は見物に押し寄せ、目を丸くして大きな黒船を見つめました。

当時の江戸近郊は教育水準が高く、識字率も高い。

当時の様子を書き記し、情報を集め、これからどうなるのかと興味津々で見守っていたものです。

瓦版は飛ぶように売れ、版元と浮世絵師もこのブームに乗るしかない状況が訪れた。

そこで生まれたのが【横浜絵】でした。異国情緒あふれるジャンルとして長崎出島を描いた【長崎絵】にならったものです。

フランス人と花魁が描かれた歌川芳虎の横浜絵/wikipediaより引用

江戸と距離が近く、みるみるうちに発展していく横浜の絵は、刷れば刷るほど売れるジャンルになりました。

こうなると完全に現代のメディアと同じですね。

西洋人の服装、出来上がってゆく西洋建築。何もかもが斬新で、歌川国芳門下の絵師たちが量産しました。

こうした需要と供給は、幕末史のもうひとつの面を照らしています。

志士たちは尊王攘夷と叫ぶけれども、江戸っ子たちは好奇心で見ていた。

恐怖や嫌悪もあったのかもしれませんが、それよりも前向きにワクワクする好奇心が勝った。ゆえに横浜絵は売れたのでしょう。

そしてこの横浜絵には、どうにも気になるところがあります。

こうした絵は土産物としてセット販売されており、絵として楽しむというよりも、ニュースや週刊誌のような楽しまれ方もされていました。

横浜には続々と人が集まってきたとされますが、引き寄せる役目を横浜絵が担ったとしてもおかしくはありません。

当時の幕僚たちは横浜整備と共に宣伝も担っています。

浮世絵に目をつけ、あえて描かせてもおかしくはないのです。

2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』では、そんな活用法が描かれても不思議はありません。楽しみにしておきましょう。

無惨絵:幕末が生み出したスプラッタ

新時代へ向かう前向きな気持ちを描いたのが横浜絵ならば、黒い気持ちが描かれたのが【無惨絵】というジャンルでしょう。

安政の大地震で家屋が倒壊し、燃え盛る様は浮世絵として残されています。

浮世絵は天変地異を記録するメディアでもあったのです。

安政の大地震絵図/wikipediaより引用

人為的な悲劇も安政7年3月3日(1860年3月24日)に訪れます。

歴史の授業でもお馴染み【桜田門外の変】は江戸城のすぐそばで起き、幕府の大老・井伊直弼が殺害されました。

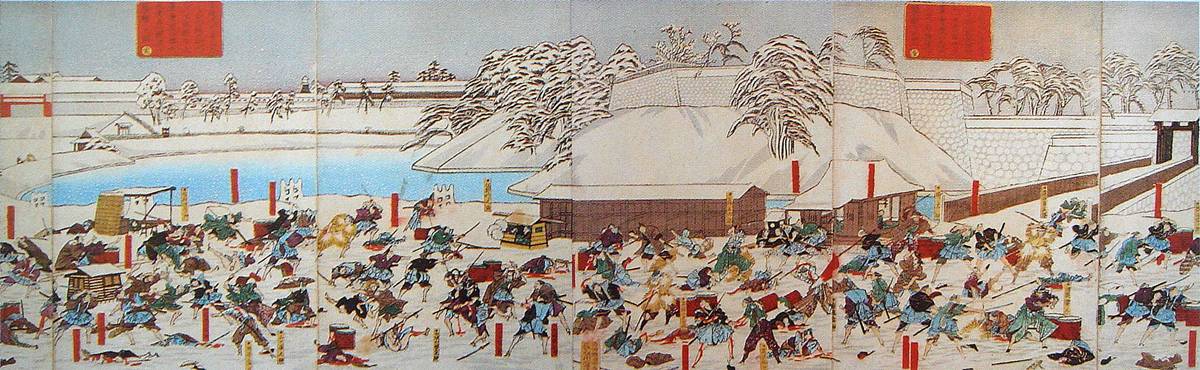

桜田門外の変を描いた一枚/wikipediaより引用

大老という幕府の最高権力者が白昼堂々と殺されてしまう――そんな事態に江戸っ子たちも動乱の気配を感じ取ります。

まだまだ何かやばいことが起きるんじゃねえか。

横浜絵を手掛けていた版元の佐野屋富五郎もそれを敏感に感じ取っていたのか。

それまではありえない絵を出すことにします。

『英名二十八衆句』――星宿の「二十八宿」ではなく、「衆句」と題されたこの作品は、英雄の姿に俳句をつけた作品に思えます。

しかし実はこの「衆句」は「衆苦」にかけています。

絵師は国芳の門人でも評判の落合芳幾と月岡芳年。

生き生きとした絵を手がける歌川国芳は「喧嘩があれば見にいけ」と門人たちに語っていました。

それを最も忠実に実行したと言えるのが、門人の月岡芳年なのかもしれません。

殺伐とした世の中へ向かう中、芳年は本物の生首を見て書き写しました。

そんなことをしていたら、アタマ大丈夫か?と不安がられないか。むしろ逆です。当時の江戸っ子は「さすが芳年は気合が違う!」とかえって褒めていたそうです。

なにせ、江戸っ子が芳年を賞賛するものとして、こんな逸話があります。

若い頃、締切間近だとあわてて筆を執っていた芳年。その耳に火災発生を告げる半鐘の音が聞こえてくる。

こうしちゃいられねえ!

芳年は筆を手放し、火消しに駆けつけた。そんな侠気が作品に現れているじゃねえか! 江戸っ子はそう称賛したのだとか。その手のやる気が評価されるんですね。

結果、作品は血みどろ、凄惨極まりないものに仕上がります。

題材は歌舞伎や講談に出てくる一場面です。こうしたエンタメはゴシップを消費するものでもあり、実在した猟奇殺人を扱った作品も少なくはありません。ただし、あくまで舞台上の虚構として楽しんでいたものです。

それを月岡芳年の絵では、血飛沫が飛んできそうなほど生々しく描かれます。なんでも血糊は生々しさを出すために膠も入れていたとか。ただしこれは国芳のころから「血の色をよろしく」という指示をわざわざ入れていたそうです。

同じ場面を絵師二人が競い合って描き、どちらが迫真か比べるような売り出し方もしています。

幕末という無惨な世相を反映した、おそるべき作品でしょう。

月岡芳年『英名二十八衆句 遠城喜八郎』/wikipediaより引用

芳年はこのジャンルが続き、『東錦浮世稿談』のあと『魁題百撰相』を世に送り出しました。

【上野戦争】を目にした芳年が描いた迫真の作品です。

一見すれば戦国時代を題材にした武者絵であるものの、幕末にしか見られない要素が数多くあり、当時の世相が見立てられていることは読み解けばわかります。

それが歴史の大動乱に出会い、暗喩と迫真の情景が反映され、唯一無二の作品となりました。

この作品は血はさほど流れておらず、死を静かに描いているようにも思えます。

江戸幕府に捧げる鎮魂の祈りのような作品です。

芳年はこの【血みどろ絵】の印象が強くつき過ぎてしまいました。

明治初年、スランプに陥り精神を病んでいますが、そのこともあわせてスプラッタ趣味のあるマッドな浮世絵師のような語られ方をすることもありました。

戦争を目にした経験が影響を与えたことは否めません。

しかし、精神の不調はヒットを出せない焦りも一因でもあります。酒の飲み過ぎ、不摂生ともされております。当時は西洋医学由来の神経病がブームのように語られていたので、そのせいで誤解された面も大きいのです。

月岡芳年/wikipediaより引用

芳年はさまざまなジャンルを手掛けております。また、無惨絵にせよ、猟奇的なテロリズムに染まった世相を反映し、版元が発注したからこそ作品ができあがっているのです。

芳年そのものよりも、幕末という時代の特異性こそ、考えたいものです。

※続きは【次のページへ】をclick!