こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【色々なジャンルの浮世絵】

をクリックお願いします。

幕末諷刺画:江戸っ子は明治維新を歓迎しねえ

テロを起こす志士。それを取り締まる新選組。

彼らが死闘を繰り広げていたのは、江戸から遠く離れた京都でした。

とはいえ江戸っ子も殺伐とした世の中とは無縁ではいられない。

愛する公方様である徳川家茂が、上洛する際に見るであろう景色は浮世絵として発表され、一連の作品は『御上洛東海道』と呼ばれました。

そんな江戸が東京に変わろうとする前夜でも、江戸の街には浮世絵が出回っていました。

一見すると子どもたちが遊び回るような、あるいは図々しい客が宴会にいるような、なんのことはない絵に見える。

けれども【判じ絵】読み解いていくと、何かが見えてくる。

遊ぶ子どもたちの中で、頑張り屋さんとして描かれているのは、会津藩や庄内藩のシンボルを背負っている。

図々しく居座る憎たらしい客は、薩摩藩や長州藩。

無責任にぼけーっとしている子どもは慶喜。

困り顔なようで断固理不尽に立ち向かう女性は、天璋院と和宮。

そして憎々しげな顔をした薩長に、背負われて何もできない無力な赤ん坊は、よくよく見れば新天皇です。

歌川国芳以来お得意の、政治風刺画が幕末には出回っていたのです。

版元も絵師の名前も伏せられつつ「こんなものはやってられるか!」という江戸っ子の思いは紙の上に残されていました。

端午の節句にかこつけて江戸城無血開城を風刺した浮世絵です/東京都立中央図書館蔵

これほどまでに不都合な絵は、明治以降、世に埋もれるしかなかったのでしょう。

諷刺が目的であるため、技法や芸術作品としての価値はさほどでもないとは思えます。

それでも幕末の心情を知る上で貴重な作品であり、一見の価値ありといえます。

-

薩長は江戸っ子に嫌われていた? 瓦版に残された「おはぎとおいも」の評判とは

続きを見る

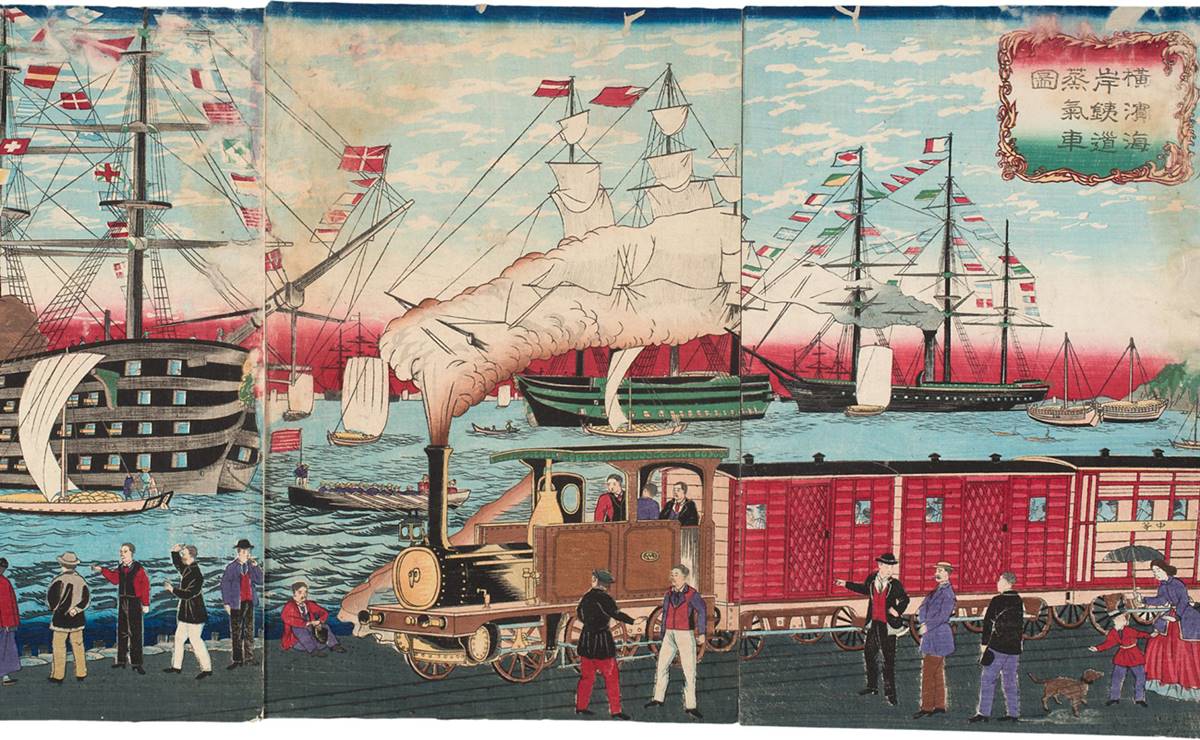

開化絵:明治時代の新たな世界

江戸っ子にとっては嘆かわしいものであったとはいえ、明治の世が始まりました。

ガス灯。

煉瓦街。

人力車。

蒸気船。

皇族。

鹿鳴館で踊る人々。

上記のように新たな風俗が描かれるようになり【開化絵】と呼ばれました。

このころアニリンを用いた鮮やかな赤が流行したため【赤絵】という呼び方もあります。

横浜の鉄道を描いた錦絵(三代目歌川広重)/wikipediaより引用

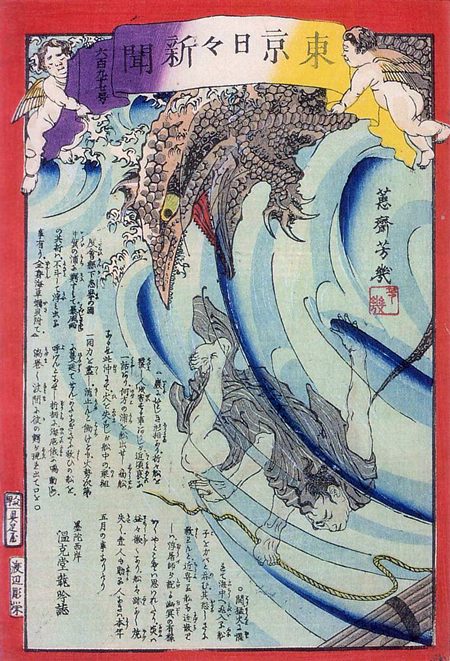

新聞錦絵:短命に終わった明治の新メディア

明治時代になると、人力車で新聞社へ向かう浮世絵師の姿が見られるようになりました。

時事ネタを錦絵に描いたのです。

例えば落合芳幾は東京初の日刊紙「東京日日新聞」創刊に携わり、【新聞錦絵】を手がけています。

落合芳幾の新聞錦絵『鰐魚』/wikipediaより引用

毒々しいゴシップネタが描かれた絵を目当てに新聞を手に取る人も増え、知識人層以外にも読者を開拓。

土産物として地方に持ち帰る人もいたとか。

後発の「郵便報知新聞」は、芳幾の弟弟子である月岡芳年を起用しました。

報道写真の出現や浮世絵人気の低下により、このジャンルは短命に終わるものの、明治初期の雰囲気や世相を味わえる興味深いものです。

芳年の筆が描く、憤怒の形相を浮かべた西南戦争における西郷隆盛の像は上野の銅像とはまるで異なり、迫力満点。

軍服を身につけ、おそろしい顔をした西郷の像が、当時の東京の民衆が思い浮かべた姿であることがわかります。

こうした絵は美術よりも日本史の教科書で見る機会が多いことでしょう。

月岡芳年の描いた西南戦争『鹿児島暴徒出陣図』/wikipediaより引用

光線画:繊細で美しい新たなる風景画

繊細で一度見たら忘れられないほど印象的なのに、あまりに短命に終わってしまったのが【光線画】というジャンルです。

明治9年(1876年)に版元の大黒屋松木平吉から売りだされました。

小林清親が手がけた絵で、静謐さと陰影が印象的な絵。

小林清親画『川口善光寺雨晴』/wikipediaより引用

しかし明治14年(1881年)に小林は【光線画】を描くことをやめてしまいます。理由はわかりません。

点数が限られているため、展示会も珍しく、機会があればじっくり眺めてみたい作品です。

戦争絵:舞台の上でなく現実にあるリアルな戦争

幕末からの浮世絵は、報道としての側面を持ちました。

前述したように月岡芳年は【上野戦争】をスケッチして作品に反映、実際に起きた【奥羽越列藩同盟】の戦争も描きました。

歌川芳盛『本能寺合戦之図』※作品タイトルとは異なり実際は上野戦争を描いている/wikipediaより引用

実際の戦況よりも江戸っ子の願望が反映されており、会津藩士たちは勇猛果敢で壮麗に描かれています。

彼のような浮世絵師は、戦場に赴くことはなくとも明治以降の戦争作品も手掛けるようになりました。

そこでは報道の中立や政府の動向よりも、売れ筋が重視されます。

前述のとおり【西南戦争】は西郷隆盛が政府を転覆して欲しいという民衆の心情が反映され、軍服姿でおどろおどろしく勇壮な姿を見せていました。

さらには西郷の死後も、星となって見守る「西郷星」の絵が売られたほどです。

西南珍聞 俗称西郷星之図/wikipediaより引用

上野公園の西郷隆盛像は、「浴衣姿のようにラフな格好はありえない」として糸夫人が驚いたほど、西郷本人に似ていないとされます。

浮世絵に描かれたような軍服を身につけ、雄々しい姿の像では困る人がそれだけいたということでしょう。

【日清戦争】は、大国である清に日本が挑む乾坤一擲の戦。

多くの浮世絵師が手掛け、多数の作品が発表されましたが、人気自体が下り坂で最後の輝きとなりました。

そのため【日露戦争】でも一応は出版されるも、時代はすでに報道写真へ突入しつつあります。日露戦争は戦争絵の終焉を示す機会となったのでした。

日本ではその後、戦争のプロパガンダ絵も西洋画や日本画家が手掛けるようになってゆきます。

歌川芳虎『鹿児島城山戦争之図』※西南戦争最後の戦いを描いている/wikipediaより引用

浮世絵とは、思えば大変なジャンルでした。

版元の要求に応えねばならない。

江戸っ子の需要を考えねばならない。

そのためか、中国の画法、そして時代が降れば西洋の画法を取り入れつつ、進歩していかねばならなかった。

試行錯誤の中、透視図法やベルリンブルー(ベロ藍)といった要素も取り入れ、常に新しい挑戦を続けていたのです。

漫画やアニメで見かけるような手法の中には、浮世絵の時代に生まれたものもあるほど。

常に新しさを求め、需要と供給を考えてきたからこそ、今も見る者を惹きつける魅力に溢れているのでしょう。

あわせて読みたい関連記事

-

べらぼう必須の浮世絵知識:基礎編|どんなジャンルがあり何が一番人気だった?

続きを見る

-

浮世絵は実際どんな手順で作られていたか|絵師以外の版元や職人も超重要!

続きを見る

-

『べらぼう』43年ぶりに国内で発見された歌麿『ポッピンを吹く娘』の何が一体凄いのか

続きを見る

参考文献

- 小林忠・大久保純一『浮世絵の鑑賞基礎知識』(至文堂, 1994年5月, ISBN-13: 978-4784301508)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 田辺昌子『浮世絵のことば案内』(小学館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4096815427)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 奈倉哲三(編著)『絵解き 幕末諷刺画と天皇』(柏書房, 2007年12月1日, ISBN-13: 978-4760132478)

出版社: 柏書房公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽 スペシャル)』(平凡社, 2005年12月1日, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 稲垣進一(編)『図説 浮世絵入門(ふくろうの本/日本の文化)』(河出書房新社, 1990年8月31日, ISBN-13: 978-4309724768)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 杉浦日向子『一日江戸人(新潮文庫)』(新潮社, 2005年3月27日, ISBN-13: 978-4101149172)

出版社: 新潮社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 岡本綺堂『風俗 江戸東京物語(河出文庫 お2-1)』(河出書房新社, 2022年10月, ISBN-13: 978-4309419220)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - ほか、浮世絵および江戸風俗に関する展覧会図録・画集・事典類。