大河ドラマ『べらぼう』で主役が蔦屋重三郎と発表されたとき、こんな思いを抱きませんでしたか?

「主役は浮世絵師の方がわかりやすかったのでは?」

例えば喜多川歌麿や葛飾北斎、歌川広重であれば現代人にとって知名度が高い。

世界に通じるネームバリューもあり、ドラマが始まる前は蔦屋重三郎とは比べ物にならない存在だったでしょう。

しかし実際に浮世絵が発売されるには、版元の企画、印刷に関わる職人、そして顧客のニーズや審美眼が必要だということは、今や『べらぼう』を通じて誰もが実感しているはず。

劇中では、蔦屋重三郎だけでなく「錦絵の西村屋」も存在感を放っていますよね。

三代歌川豊国『今様見立士農工商 職人』浮世絵の制作工程を女性で表現した見立て絵/wikipediaより引用

浮世絵は一日にしてならず――本記事で、一枚の浮世絵が完成するまでに、どれだけの人々が関わり、どんな工程で進められているか、その詳細を見て参りましょう。

版元:プロデューサーは腕の見せ所

蔦屋重三郎が経営している【版元】は、江戸時代の本屋であると同時にプロデューサーや編集を兼ねるような職種です。

現代では出版社そのものを指す言葉にもなっており、発行元とほぼ同義。

当時の版元はまず、江戸っ子のニーズを敏感に察知せねばなりませんでした。

何を出版すれば売れるのか?

企画を練り、プロジェクトを動かす役目を果たすのであり、非常に重要な作業であることは、ドラマを通じても描かれてきましたね。

しかも『べらぼう』の舞台となる江戸時代中期から後期へ向かう時代は、他に大きな問題もありました。

江戸っ子のニーズだけでなく、幕府の規制も掻い潜らねばならなかったのです。

そうした状況の中、蔦屋重三郎のセンスが見出した偉大な絵師として挙げられるのが喜多川歌麿でしょう。

数多いる若手絵師に過ぎなかった歌麿を、江戸の文人サロンで磨きあげ、革新的な絵師としてデビューさせる――これぞ蔦屋重三郎の真骨頂。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

劇中では“義兄弟”と歌麿の“恋心”という複雑な状況と共に描かれましたが、あれがあくまで脚色です。

しかし、実際に歌麿は蔦重と同居したこともあり、かなりの思い入れを持った蔦重が歌麿をデビューさせたことがわかります。絵師も版元が売り出さねば、絵草紙屋に並ぶこともありません。

それが浮世絵の現実でした。

絵師:依頼を受けたらともかく描く

版元から依頼がきた。さぁ、絵師が描いてこなすぜ!

となると、まず筆を執り【版下絵】から描き始めます。

この版下絵は、このあと板に彫られてしまうため、実物はまず残されません。

何らかの事情で板に掘るところまで漕ぎ着けなかった未完成品だけが、わずかに残されているぐらいです。

葛飾北斎が筆をとる姿を描いた露木為一『北斎仮宅之図』※隣にいる女性は葛飾応為/wikipediaより引用

絵師の仕事は、絵を描き、着彩の指定をすれば一旦終わり。

当時は門人を抱えていますので、絵師とその門人単位で依頼を受けていることもあります。蔦重は注文が殺到した歌麿に「弟子に描かせればいいじゃねえか」と告げていたものです。

そうはいっても、弟子が手伝う箇所はあくまで背景や、主要人物以外に限られているもの。

歌麿の【美人大首絵】の場合、弟子が手伝えるような箇所はなく、蔦重はあまりに無神経な依頼をしていたと思えます。

絵草紙の挿絵は、同門の弟子が分業して引き受けることもありました。

彼らもそうして修行を積んでゆくため、まんざら否定的に見るものでもありません。現代の漫画も、アシスタントたちが様々なフォローをすることで知られていますよね。

いずれにせよ版下絵は、破棄されることが前提。

ゆえに絵師そのままのタッチが残された【肉筆画】は珍重されています。

彫師:超絶技巧で絵を再現

版下絵ができたら、次は彫師の出番。

専門の板木を売る【板屋】から“桜の板”を買い、仕事に取り掛かります。

絵師の版下絵を裏返して板に貼り付け、丁寧に彫りつけてゆくのです。

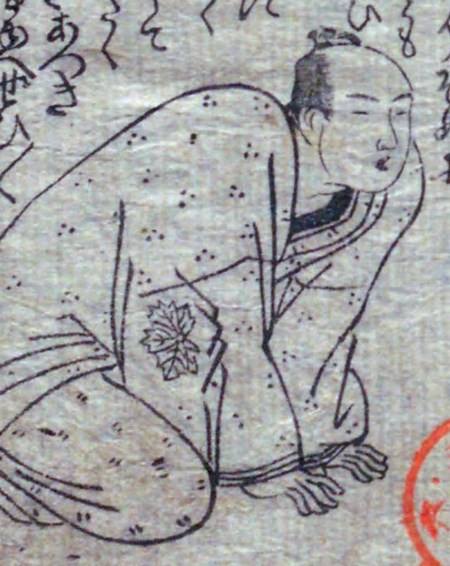

三代歌川豊国『今様見立士農工商 職人』/wikipediaより引用

桜の木は硬く、ムラがありません。

細かい木目に、そっと彫ってゆく、非常に繊細な作業。

時代がくだるほど彫りの技術も高まってゆきました。絵師の側から「あの彫師に頼んでくれ」と指名されることもあったそうです。

毛の生え際は【毛割】と呼ばれ、これが非常に細い線ですから、一流の腕を持つ彫師が受け持ちました。

流れるような毛が板に彫られる姿はまさしく職人芸!

なんせ美人画のほつれ毛は、江戸っ子がグッとくるポイントですから、繊細なタッチをいかにして彫るかが腕の見せ所でした。

彫った後は【見当】をつけます。

多色刷りの場合、すべての板木に同一の印をつけます。一説によると「見当違い」の語源であるとも言われています。

紙:印刷までの下準備

板に映し出された絵師の作品を印刷する紙も、高級品が用いられます。

最高級品は伊予(現在の愛媛県)のものとされました。

伊予の柾(マサ)を用いた紙は「伊予柾紙」と呼ばれ、多色刷りの【錦絵】以降は定番。

印刷された浮世絵は蕎麦一杯の値段で買えるとされましたが、ありとあらゆるところに技術が詰め込まれていたのです。

そしていよいよ印刷へ。

※続きは【次のページへ】をclick!