こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【浮世絵の作り方】

をクリックお願いします。

打ち切り:江戸っ子の審美眼に勝てぬ大物絵師の悲哀

版元が企画を練り上げ、絵師に持ち込む――かくして作品が動き出すことは前述の通りですが、江戸時代後期ともなると“シリーズもの”が定着してゆきました。

コレクター魂を刺激し、集めたいと思わせてしまう。そんな販売戦略が立てられたのですね。

ただし、これにも罠がありまして……。

思っていたほど売れ行きが伸びないと、途中で打ち切りもあった。

人気商売ですから仕方のないことですが、大物絵師であっても苦しめられました。

歌麿のライバルとされた鳥居清長は、歌麿と競うように美人画シリーズを出すものの打ち切りになり、以降、美人画からは距離を置いています。

歌川国芳は、西洋画の技法を取り入れた忠臣蔵もの『誠忠義士肖像』が打ち切りにあい、精神状態が荒れたと伝わります。

歌川国芳『誠忠義士肖像』/wikipediaより引用

国芳の弟子である月岡芳年は『一魁随筆』打ち切りが一因となり、鬱状態に陥り、作品発表が途絶えた時期がありました。復活後は「大蘇」と名乗るほどの打撃だったようです。

シリーズ途中での絵師交代もあります。

歌川広重の【風景画】が軌道に乗ったため、渓斎英泉が『木曽街道六十九次』を手掛けたのですが、24作目で広重に交代しております。

あまりに売れ行きが好調であるため、シリーズが延長されることもあります。

歌川広重の『名所江戸百景』は、100点の予定が120点にまで引き伸ばされた。

浮世絵の作品名には、作品数と一致しない数字が含まれていることがしばしばありますが、これも人気商売ゆえの厳しさが反映されているのです。

昭和から平成にかけ、一世を風靡した『週刊少年ジャンプ』。

その編集部は読者からのアンケートハガキを重視し、結果をその後の継続や打ち切りに反映させたと言います。

どんなヒット作のある人気漫画家であろうが、アンケートハガキが取れなければ終わってしまう――厳しい投票システムは、読者にも、そして作家にも、さまざまな悲哀を味あわせたものです。

それよりはるか昔の江戸時代後期でも、打ち切りで打撃を受ける大物絵師たちがいたというのは、なんとも興味深いことではありませんか。

検閲:お上とのイタチごっこ

松平定信による【寛政の改革】以降、版元と絵師たちは、いかにしてお上の目をすり抜けるか、知恵を絞る羽目になりました。

こちらもドラマの大きなポイントになっていますね。

では実際にどんな方法ですり抜けていたか?

まず、版下絵の段階で幕府の検閲を経て【改印】(あらためいん)が押されます。

肉筆画は、大量印刷および出版を前提としていないため、これが不要。

肉筆であれば【春画】でも個人が楽しむことを前提にしておりますので、いくらでも過激にできました。

しかし印刷物は検閲が重要であり、それを潜り抜ける工夫が施されたりします。

例えば【判じ絵】という知能戦略があります。

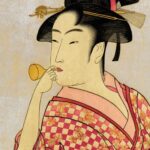

喜多川歌麿が、実在する美人を描くことでヒットを飛ばすと、幕府は実名入りの美人画を禁じました。この状況も、まさにドラマで描かれていましたね。

そこで史実では、個人がわかるモチーフをあえて忍ばせることで、人物を示す謎解きが仕掛けられました。

江戸時代後期はこの判じ絵という手法が多く取られたのです。

美人画をすり抜けるどころか、ズバリ幕政批判を行った猛者もおります。

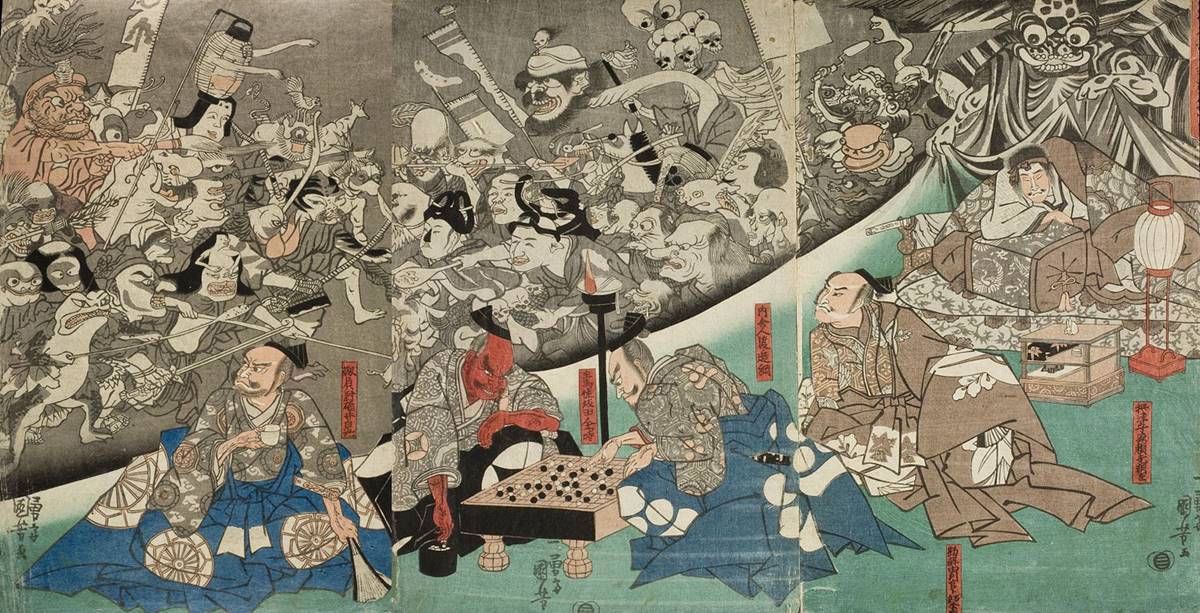

歌川国芳の『源頼光公館 土蜘作妖怪図』は、そのブレークスルーとも言える作品。

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

国芳得意の武者絵ということで、改印も押され、刊行されたこの作品を、江戸っ子たちは読みときます。

水野忠邦による【天保の改革】批判である、と。

江戸っ子は絵双紙屋に押しかけ、この絵を買い漁り、幕政批判を読み解きスカッと爽快感を味わいました。

「やべェ……こりゃやりすぎちまったか!」

版元はそう恐ろしくなり、板木を破壊してしまった程です。実際には処罰はなかったそうですが。

このあとも国芳も、版元も、太々しく政治批判路線を続けます。

嘉永3年(1850年)『きたいなめい医 難病療治』のあと、国芳は奉行所に呼び出されております。国芳一門は素行不良であるとされ、門人であった河鍋暁斎は父親が心配して辞めさせたほどでした。

そのふてぇ行いの中には、政治風刺も含まれていたのかもしれませんね。

諷刺画:江戸っ子の意地の華、幕末に花開く

幕末になると、こんなことが言われるようになりました。

歌川にあらずんば、浮世絵師にあらず――蔦屋重三郎が鳴物入りで役者絵を売り出した東洲斎写楽に対し、立ち塞がったのが歌川豊国。

豊国は写楽に対し勝利をおさめます。そして次の世代には「三羽烏」と称されるほど腕がたち、かつ得意ジャンルが異なる絵師が揃いました。

・役者絵の歌川国貞

・名所絵の歌川広重

・武者絵の歌川国芳

中でも国芳一門の玄治店派は、イキのいい江戸っ子揃いでした。

火事になると絵の取材をしつつ、消火活動もするほど。彼らはとびきり江戸の情報に敏感でもありました。

幕末の江戸は情報ネットワークが蜘蛛の巣のように張り巡らされ、絵師も版元もジャーナリズムに目覚めつつありました。なんとあの【将軍継嗣問題】風刺画まで出回っているのですから、実に大したものです。

そんな彼らは【黒船来航】以来、急速に発展する横浜の様を描きました。

【横浜絵】と称されます。

こうした絵は江戸土産としてセット販売され、ただの絵ではなく、情報伝達の役目も果たしていました。

そうした絵に刺激されたのか、横浜には好奇心旺盛な者や一山当てたい者たちも集まり、みるみるうちに発展してゆきます。

これは版元や絵師たちだけの意思で描かれたものなのか。

それとも横浜の発展に尽くす幕僚たちの意思もあったのか。

2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』では、幕府による横浜政策が描かれます。その際にこうした絵がクローズアップされてもおかしくはありません。注目しましょう。

関東の人々が横浜の賑わいに驚いているころ、京都では政治闘争がみるみるうちに進展してゆきます。

その情報が江戸にまで届くと、血の雨が降る京都情勢を反映したような過激な【無惨絵】が絵草紙屋に並ぶこととなります。

そして慶応年間末期となると、改印も絵師の名前もない、奇妙な浮世絵が並ぶようになりました。

子どもが合戦ごっこを繰り広げている。

厚かましい客が、店にずっと居座り、出迎える側はウンザリした顔をしている。

ふてぶてしいガキ大将の背中には、右も左もわからぬ赤ん坊が背負われている。

題材としては、江戸っ子の日常のようで、何かがおかしい。

これも判じ絵の謎解きが仕掛けられていました。

人物が身につけた衣装や、描かれた言葉を読んでいくと、なんと【戊辰戦争】を風刺していたのです。

必死で戦う子どもは会津藩や庄内藩。

それを励ますお姉さんは天璋院篤姫と和宮。

ふてぶてしい顔のガキ大将や店に居座る客は薩摩や長州。

そして何も知らずにいる、背負われた赤ん坊は明治天皇。

なんとも不遜な謎解きが秘められたものです。

上からは「明治だ」などというけれど「治まるめい」と下からは読む

上記の川柳が詠まれたのが、明治になったばかりの江戸改め東京。

そんな彼らの心情を反映する使命をもっていたからこそ【諷刺画】は出回りました。

さらに【役者絵】や【武者絵】も奇妙な彩りが加えられてゆきます。

若林悠氏は『幕末<暗号>解読記: 国周の風刺画「善悪鬼人鏡」が明らかにする「江戸の情報知」』にて、豊原国周の絵にこめられた風刺を解読しております。

月岡芳年の『魁題百撰相』を手にした江戸っ子たちは、あふれる涙を抑えきれません。そこに描かれたものたちは歴史上の人物とされているものの、彰義隊士はじめとする動乱に巻き込まれた人々であったことはありありとわかりました。

芳年はこの作品のための素描を多数残しており、人気もありましたが、途中で打ち切りとなり百作に達せぬうちに終わりました。江戸から明治に移り、何か政治的な情勢があったとしてもおかしくはありません。

江戸から明治への移り変わりは、多くの史料が失われる契機となり、このあたりはよくわかりません。

-

薩長は江戸っ子に嫌われていた? 瓦版に残された「おはぎとおいも」の評判とは

続きを見る

-

江戸っ子から見た無血開城とトンズラ将軍慶喜 いったい現場で何が起きていた?

続きを見る

いかがでしょうか。

こうしてみてくると、浮世絵という芸術は、絵師だけのものではないことがわかります。

版元の企画。

絵師の技量。

職人たちの経験と技巧。

そして江戸っ子たちの審美眼と心意気。

ここに、厳しいようで抜け道のある幕府の検閲、政治への批判精神も加わります。

ヨーロッパの人々は、日本から輸入された陶磁器を包む紙――実は単なる緩衝材ではなかった浮世絵を広げ、その出来栄えに感嘆したと伝わります。

エンボス加工。

ラメ。

売り上げ次第で起こり得る打ち切りと引き伸ばし。

さらには政治批判。

現代のエンタメにも通じる要素が含まれた浮世絵は、まさしくクールジャパンの元祖といえるのです。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』43年ぶりに国内で発見された歌麿『ポッピンを吹く娘』の何が一体凄いのか

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』西村まさ彦が演じる西村屋与八~鱗形屋の二男と江戸の出版界を牽引

続きを見る

参考文献

- 小林忠・大久保純一『浮世絵鑑賞の基礎知識』(至文堂, 1994年5月, ISBN-13: 978-4784301508)

書誌情報: NDLサーチ(書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 田辺昌子『浮世絵のことば案内』(小学館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4096815427)

書誌情報: NDLサーチ(書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 奈倉哲三(編著)『絵解き 幕末諷刺画と天皇』(柏書房, 2007年12月, ISBN-13: 978-4760132478)

出版社: 柏書房公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽)』(平凡社, 2005年12月, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 深光富士男『面白いほどよくわかる浮世絵入門(新装版)』(河出書房新社, 2025年7月刊行予定, ISBN-13: 978-4309258041)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 杉浦日向子『一日江戸人(新潮文庫)』(新潮社, 2005年3月, ISBN-13: 978-4101149172)

出版社: 新潮社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 岡本綺堂『風俗 江戸東京物語(河出文庫)』(河出書房新社, 2022年10月, ISBN-13: 978-4309419220)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ