版元や戯作者、絵師の世界を緻密に描き、浮世絵ファンにとってはたまらない存在だった大河ドラマ『べらぼう』。

最後の最後に残念だったのは、東洲斎写楽が実在の人物ではなく、複数の絵師による「プロジェクト名」にされてしまったことでしょう。

ドラマゆえ史実に沿わずとも問題はないという主張はその通りです。

しかしそのせいで出番が失われてしまったのが、歌川派を最大派閥に押し上げた歌川豊国というのはあまりにも哀しいではありませんか。

猫絵で今も話題の歌川国芳や、三代目豊国となった歌川国貞。

あるいはヒロシゲブルーでお馴染み、あの歌川広重も歌川派から売れっ子となっています。

つまり、浮世絵を語るならば避けて通れないのが歌川豊国なのですが、そこまで大きな存在だったがゆえに『べらぼう』では登場させられなかったのかもしれません。

なぜなら満を持して【役者絵】に乗り込んだ蔦屋重三郎と東洲斎写楽との勝負に勝ったのが、他ならぬ豊国だったのです。

「豊国よりも、写楽のほうがでぇじだと? まさに、しゃらくせぇな!」

当時の江戸っ子からしてみればそんな風にも突っ込まれそうなほど、人気を博していた絵師・歌川豊国。

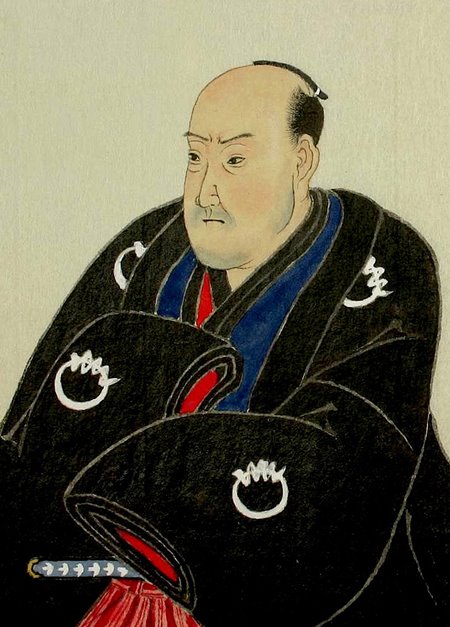

歌川豊国像(歌川国貞作)/wikipediaより引用

ドラマでは描かれなかった生涯を振り返ってみましょう。

人形師の子として生まれ役者の魅力を映す父の元で育ち

生年月日や幼少期の過ごし方など、経歴がわかりにくい多くの浮世絵師の中にあって、歌川豊国は記録が残っている代表格といえます。

面倒見がよく弟子が大勢いただけでなく、ファンから愛され、それだけ顕彰されたということです。

東洲斎写楽がミステリアスな存在とされるのは、豊国と比べて弟子もファンも少なく、その事績が語り残されてこなかったためでしょう。

★

明和6年(1769年)、江戸芝神明前三島町に、木彫りの人形師・倉橋五郎兵衛がいました。

その五郎兵衛に息子が生まれ、熊吉と名付けられました。

五郎兵衛は、役者に似せた人形を作ることに長けていました。

幼い熊吉は、父が役者の特徴を反映させる技術を見て育ったことでしょう。

絵が得意となると、当時の江戸っ子は絵筆を握ることが往々にしてありました。

倉橋熊吉は幼いころから画才があったのでしょう。

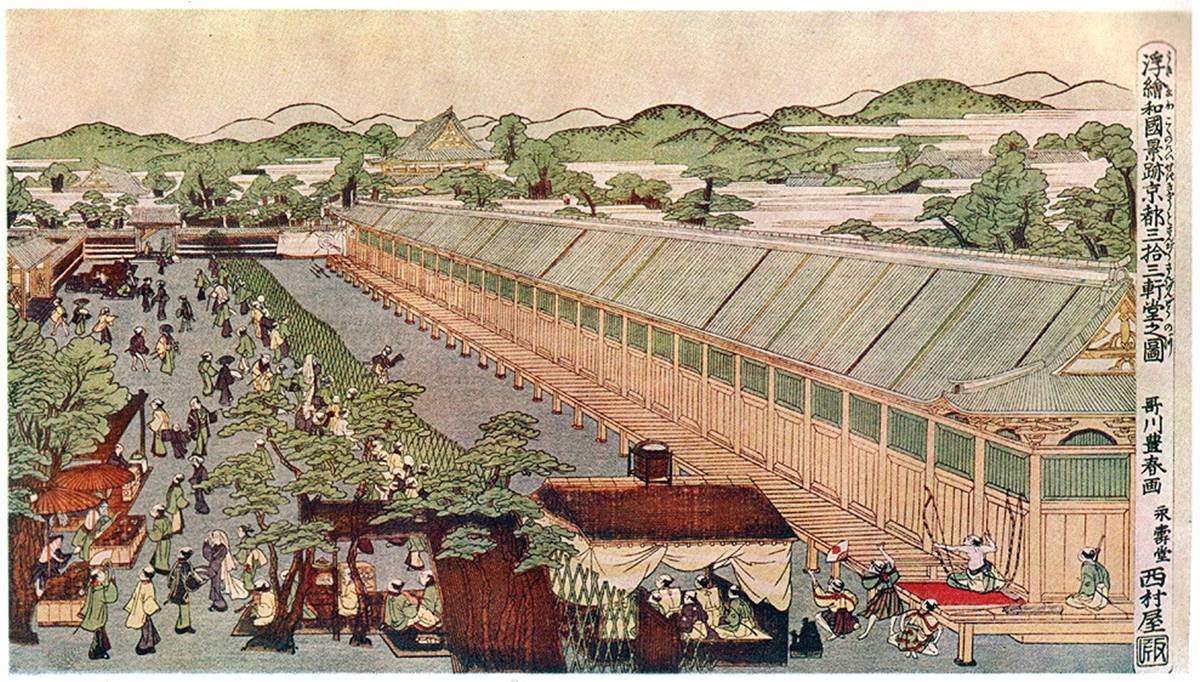

14歳から15歳となった天明年間初頭、熊吉は歌川派の始祖・歌川豊春の門を叩きます。

豊春は、人形浄瑠璃の看板を手掛けており、父とは旧知の間柄。

かくして生まれた絵師の歌川豊国――天明6年(1786年)に絵暦(えごよみ)でデビューを果たしました。

歌川豊春『浮絵和国景跡京都三拾三軒堂之図』/wikipediaより引用

寛政の改革:江戸のエンタメビジネスが変わるとき

歌川豊国がデビューした当時の江戸は、どこかどんよりとした空気が流れていました。

天明6年(1786年)は10代将軍・徳川家治が亡くなった年であり、それまでの江戸っ子たちは田沼意次による重商主義時代を謳歌。

白熱する歌舞伎や人形浄瑠璃に江戸っ子が景気良く金を落としたため、人形師や絵師は利益を得られたのです。

徳川家治(左)と田沼意次/wikipediaより引用

しかし家治の死を大きな契機として田沼時代が終わってしまい、始まったのが松平定信による【寛政の改革】でした。

定信による暗い世相を示す狂歌は有名ですね。

白河の清きに魚の すみかねて 元の濁りの 田沼こひしき

白河(白河藩主であった松平定信のこと)の清らかな水には魚も参ってしまう。濁っていた田沼の水が恋しい。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず

世の中で蚊ほどうるさいものはない。「ぶんぶ」(=文武)と飛び回って夜も寝られない。

大河ドラマ『べらぼう』でもじっくり描かれたように、江戸っ子がこよなく愛するエンタメは、厳しい締め付けに見舞われたのです。

歌舞伎の「江戸三座」こと中村・市村・森田は取り締まりに屈し、興行を取り止めてしまうほど。

当然、歌舞伎関連の業者たちも大打撃を受けました。

浮世絵の定番ジャンルは歌舞伎役者のブロマイドともいうべき【役者絵】です。

歌舞伎座と版元、絵師がタイアップして描かれる役者絵は人気商品だけあって流通ルートも確定していましたが、「江戸三座」の興行取りやめにより売上は激減。

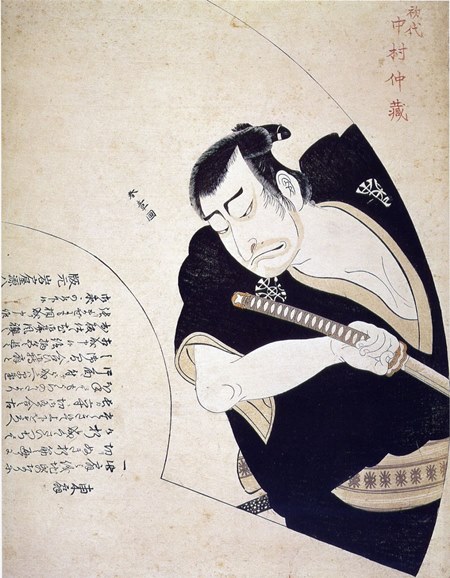

とりわけ影響が大きかったのが最大手の絵師集団である勝川派でした。

勝川春章『初代中村仲蔵の斧定九郎』/wikipediaより引用

寛政4年12月(1793年1月)に勝川春章が逝去。

春好は中風で右手が麻痺。

のちに葛飾北斎と名乗る春朗は、実はかなりの遅咲きですから、この頃はまだ勝川派を背負えるほどではありません。

春英のみがようやく一派を支える状況に陥ってしまうのです。

しかし、勝川派のピンチは他派の絵師にとってはチャンスであり、版元たちはここぞとばかりに目を光らせ始めました。

役者絵の新時代は誰が生み出すか

ネクスト勝川派の座を得るのは誰か――。

そのためには江戸っ子たちの需要を見定め、次なる歌舞伎役者と絵師を探し出さねばなりません。

「江戸三座」に代わる座はどこなのか。

ネクストブレイク確実となる絵師は誰なのか。

娯楽に飢えた江戸っ子がむしゃぶりつきたくなるような役者絵を描かせるならばどうすべきか?

目端の利く蔦屋重三郎は、当然、この争奪戦に参加し、次の役者絵トップの座を狙い始めます。

なんせ彼には喜多川歌麿という輝かしい前例があります。

無名の若手絵師だった歌麿に、当時の流行とは大きく異なる【美人画】を描かせ、一世を風靡したのはドラマでも大々的に描かれましたね。

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用

しかし寛政の改革によって黄表紙などの娯楽本が大打撃を受けたのもドラマ通りであり、新ジャンルへの挑戦は逃せません。

そこで蔦屋の嗅覚が見出したのが、阿波徳島藩主・蜂須賀家お抱えの“能役者”であった斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ)でした。

どの派に属するわけでもないから意外性があり、センスは斬新。

高級感あふれる雲母摺(きらずり)に大胆な役者の姿を描かせ、華麗なるデビューを飾らせることとします。

一方、蔦屋のライバルであり、数代続く老舗地本問屋の和泉屋市兵衛は、まだ若い歌川豊国に光るものを見出しました。

豊国は、当時の喜多川歌麿や鳥居清長、鳥文斎栄之らが担っていた定番ジャンルの美人画で実績は十分。

師である豊春とは異なる独自のセンスを見せ、若き絵師として順調に成長していたのです。

なんせ彼には、人形師である父譲りの光るものがありました。

豊国は父が作った五代目市川団十郎の人形を、その孫にあたる七代目に贈ったことがありました。

それを見た七代目は、亡き祖父が蘇ったようだと感動したそうです。

父譲りの役者をとらえる才能――これぞ豊国の持つ才能でした。

豊国の後に写楽もデビュー

寛政6年(1794年)正月、和泉屋は満を持して歌川豊国『役者舞台之姿絵』を刊行しました。

歌川豊国『閏訥子名和歌誉』/wikipediaより引用

勝川派が消えていった役者絵というジャンルに、まだ30歳にもならぬ新進気鋭の絵師が華々しくデビュー。

人気の定番ジャンルながら全く新しい画風が取り込まれ、江戸っ子の話題をさらってゆきます。

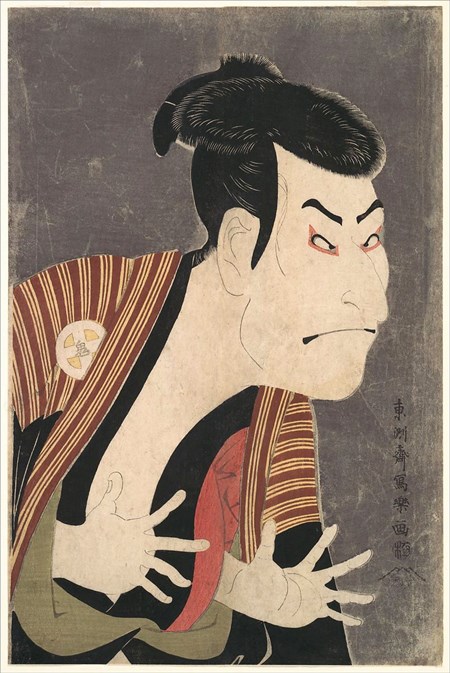

同年5月、蔦屋重三郎も、28枚絵で東洲斎写楽をデビューさせます。

東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』/wikipediaより引用

二人のライバルは写実的で役者の特徴を取り入れ、背景は描き込まず、動きがあり、斬新なものでした。

こうした特徴は、写楽独自の天才性と誤解されがちですが、実際は売れる役者絵の定番技法です。

結果、どうなったか?

歌川豊国の勝利でした。

写楽は第一弾が思ったほど売れず、第二弾、第三弾と、規模を縮小して刊行されてゆき、第四弾の後は消えてしまうのです。

一方、豊国は、これまた定番となりつつあった大首絵にも挑戦し、江戸っ子は贔屓の役者が描かれた豊国の絵をこぞって買い漁り、魅了されてゆきます。

かくして江戸っ子に愛され、人気ナンバーワンの座にのぼりつめた歌川豊国。

歌川豊国『役者舞臺之姿繪』/wikipediaより引用

その後は美人画にも乗り出し、江戸っ子の心を魅了し続けたのでした。

豊国と写楽 勝敗を分けたのは?

歌川豊国と東洲斎写楽の勝敗を分けたものは何だったのか?

それは江戸っ子の需要を読み解くセンスでした。

両者ともに役者に似せて描いています。

しかし写楽は、特徴の取り入れ方のデフォルメがきつい。江戸っ子としては、強調されたくない推しの欠点が目立っていた。

一方の豊国は、特徴を魅力的に取り入れることに長けていました。推しの魅力がグイグイと迫ってくるような絵は、まさに理想的だったのでしょう。

義経千本桜(江戸市村座・初代歌川豊国画)/wikipediaより引用

なんせ写楽はもともと能役者の出身です。演じるときの癖や内面までが絵に反映される。

対して豊国は、父である人形師譲りの、演じる側を写す技を身につけています。

同じ推しでも、週刊誌が隠し撮りしたプライベート写真なのか、スタジオ撮影で美しく撮られたブロマイドなのか、シチュエーションで仕上がりはまるで異なってきますよね。

プライベート写真のほうが役者の本音や真の姿を写していると言われたところで、ファンが求めているのは違いますよね。

つまり、推しを求める江戸っ子の需要を叶えたのが豊国だったのであり、彼が一世を風靡するのは当然でした。

豊国のあとも歌川派は栄え続ける

歌川豊国は江戸っ子らしい親分肌で、門人も大勢集まりました。

後継者ともいえる三代目歌川豊国――歌川国貞としても知られるこの絵師は、師の人気を引き継ぎます。

美人画と役者絵をさらに洗練させて世に送り出しました。

技術も向上し、色も鮮やかになってゆきます。

ただ量産されすぎたせいか、代表作を定め難いところがかえって難点とされるほどで、要は何を出しても売れたということでしょう。

豊国への入門を願っていたところ、人気がありすぎて弟弟子の歌川国広に入門したのが歌川広重です。

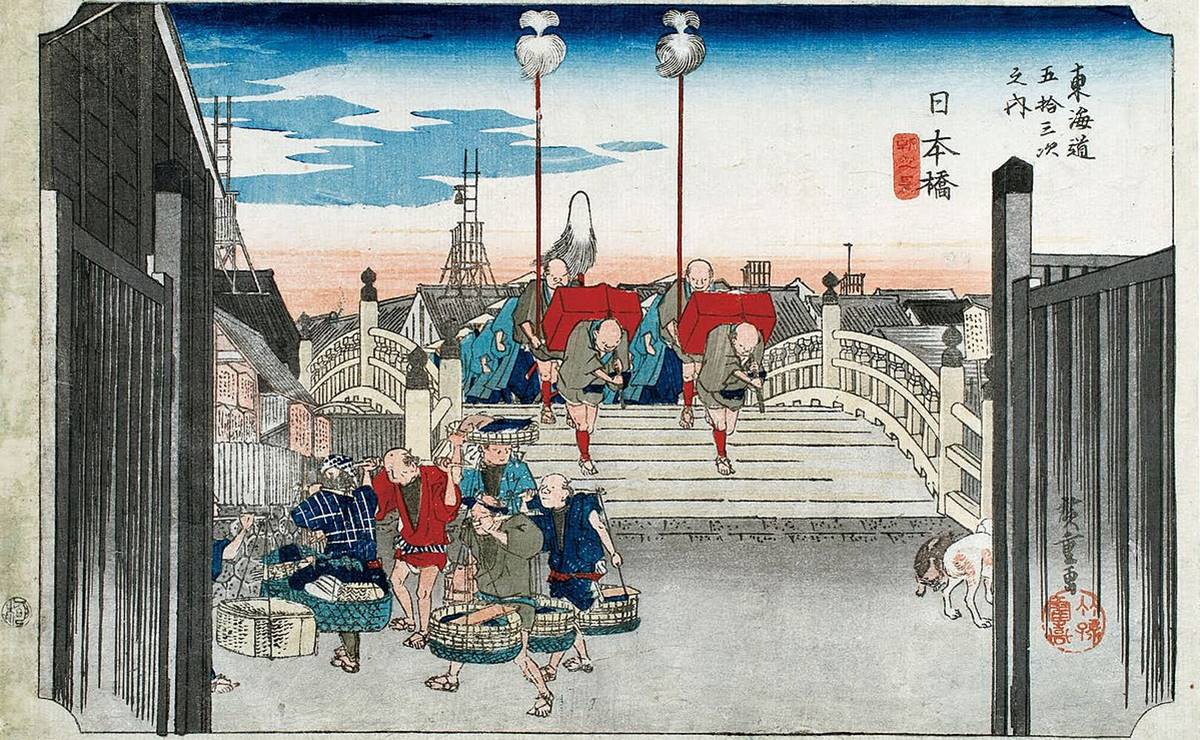

歌川広重『東海道五十三次』「日本橋」/wikipediaより引用

広重を襲名した二代目以降も高い評価をえています。

豊国の弟子である歌川国芳は、兄弟子・国貞の陰でブレイクできずに苦労しました。

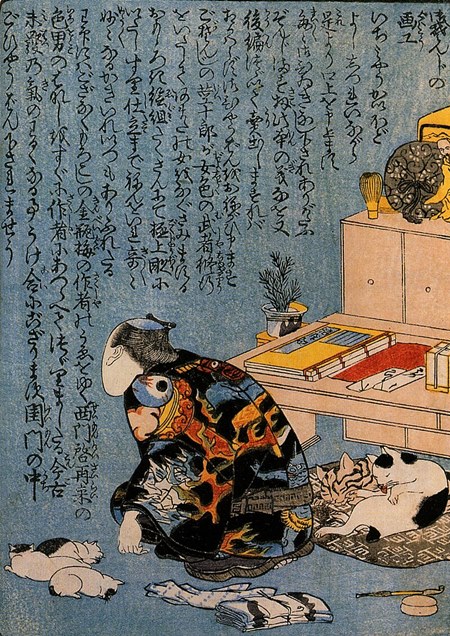

『枕辺深閏梅』下巻口絵における歌川国芳の自画像/wikipedia

それが【武者絵】で爆発的な人気を得ると、【物語絵】や遊び心あふれる【戯画】、健康的な美人画に風景画など、様々なジャンルで人気を得たうえに、弟子の数は実に百人を超えました。

国芳は玄冶店に居を構え、家族と猫、そして大勢の弟子たちに囲まれて暮らしておりました。そのため彼の系統は【玄冶店派】と称されまして、最も末長く続く系統となります。

浮世絵師の知名度と評価として伝統的に高いのは、歌川派では広重が不動の一位でした。実は国芳は芸術性が低いとみなされ、あまり評価されてこなかったものです。

これは明治時代以降、浮世絵の評価が西洋由来が多かったことや、フェノロサの好みが影響しています。西洋から見ると、広重の名所絵は知識がなくとも評価できます。

一方で国芳の武者絵は、元となる物語とセットで楽しまれてきたもの。その点がどうしても不利です。

武者絵は見ようによっては、目つきの悪い刺青筋骨隆々半裸男が暴れているだけになります。おまけに刺青図案の定番でもある。

国芳の絵は品位に欠けていていかがなものか。そうみなされても仕方のないところはありました。

国芳が得意とする猫はじめ愛くるしい動物を描いた戯画も、子供向けとされ、かつては芸術品扱いされておりませんでした。

それが現在では猫浮世絵展覧会は日本各地で開催され、グッズも大人気です。時代が国芳とその弟子たちのの猫愛へ追いつくまでには、実に長い年月がかかったものでした。

浮世絵を芸術品としてだけでなく、サブカルチャーとして素直に楽しむ時代が到来すると、国芳人気は右肩あがりです。結果、今では重要絵師として必ず名前があがるようになったのです。

そんな名所絵の広重と、武者絵の国芳。

実は彼らの現役当時には、第三の男といえる国貞も加えて「三羽烏」と称されました。歌川派をここまで有名にした役者絵ならば、国貞が随一とされたのです。

しかし役者絵は、写楽の知名度が豊国を押し除けていて、それがその弟子世代にまで響いてしまいます。

国貞系の【亀有派】には豊原国周のような実力者もいるのに惜しまれることです。国芳に続き、国貞とその弟子たちの再評価されることを願っております。

豊国の人気は圧倒的だった。しかも、その次の世代が得意分野をそれぞれ分けて発展したため、幕末に近づくにつれ、世間ではこう言われるようになりました。

いつしか江戸っ子たちはこう語り合うようになります。

「歌川にあらずんば浮世絵師にあらず」

全ては初代歌川豊国のブレイクあってのことでした。

『逆賊の幕臣』でも歌川派は要注目

浮世絵師の知名度と人気は、今なお“海外からの評価”が色濃く残っています。

海外のコレクターは絵師の名前で指名してまとめて買うことがありました。

現代の日本で写楽の知名度が高いのは、ドイツ人のユリウス・クルトが大絶賛したことの影響が強く残っているとされます。

そのせいでかえって見えにくくなってしまったのが浮世絵の歴史かもしれません。

開国後、大量の浮世絵が海外へ買われていきましたが、そうした潮流から免れ、関東近郊の古民家などから見つかることが時折あります。

そのコレクションを見ていくと、浮世絵はブロマイドやグラビアとしてだけではなく、ジャーナリズムの役目を担っていたことも見えてきます。

特定の浮世絵師だけでなく、歌川派の絵師たちが同じテーマを手掛け、セット販売していたと思われるコレクションが出てくる。

この頃になると、浮世絵は江戸土産の定番で、ニュースとして価値ある話題が選ばれていたのです。

その話題とは何か?

驚くべきことに、【黒船来航】以降の海外情報および横浜の発展です。【横浜絵】と称されます。

堂々たる黒船。軍服姿の士官。力士に投げ飛ばされる異人。サーカスの象。釣鐘のようなスカートを身につけた金髪碧眼の婦人。そんな婦人に甘える愛くるしい子供。遊女に鼻の下を伸ばす異人などなど。

漁村からみるみるうちに大都市へと変貌してゆく横浜の姿がそこにはあります。

西洋由来の銅版画や写真も伝わっていたものの、華やさと賑わう空気まで写しとるとなれば、浮世絵が随一でした。

五雲亭貞秀『横浜異人商館売場之図』/wikipediaより引用

これを見ていれば、こう考える人がいても不思議はありません。

「横浜かぁ。象が見られるってんなら、ちょっと見物に行ってみようかな」

「異人が絹だの茶だのを高く買ってくれるってよ! 俺もいっちょ、売ってみるか」

異人を斬ると息巻く攘夷志士は、あくまで例外。

大勢の庶民たちは好奇心旺盛で、新しい文化を感じてみたいと、横浜へ足を運ぶものも少なくなったのです。

いかがでしょう? ジャーナリズムと化した浮世絵の姿がそこにはあるではないですか。横浜の驚異的な速度での発展に、こうした報道の力も大いに役立ったはず。

なお、こうした【横浜絵】は芸術性よりも歴史資料として扱われるため、画集や展覧会ではみる機会が少ないものです。

神奈川県では郷土史として扱う機会があるため、県内の博物館や美術館で探してみるのも楽しいと思われます。

2025年大河ドラマ『べらぼう』では、出版物が世論を動かす様が描かれました。劇中では田沼意次や松平定信まで、それを利用したものです。

あれはあくまでフィクションなのか?

その答えはこうしたお土産浮世絵セットを見ているとおぼろげに見えてきます。

ジャーナリズムとしての効能を、幕府が理解していても全く不思議はありません。

2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』の主人公である小栗忠順たちが、こうした浮世絵を利用する姿も描かれるかもしれませんね。

明治維新以降、版元の多くは残ることができず、浮世絵も衰退をたどります。

関東大震災や東京大空襲の影響もあり、残存史料は多いとはいえない。しかし大河ドラマ効果で新たな作品が見つかるかもしれません。

★

役者絵に飢えていた江戸っ子が、飛びついたのは歌川豊国。

当時の江戸っ子が持っていた審美眼や、推し活への情熱は、豊国によってさらに盛り上がりました。

大河ドラマ『べらぼう』で、そんな彼の再評価を待ち望んでいたのですが、東洲斎写楽は「プロジェクト名」という存在にされ、必然的に歌川豊国の出番もなくなってしまいました。

歌川派の人気を確たるものとした偉大な絵師ながら、どうにも過小評価されてしまっている。

しかし、この不満が『逆賊の幕臣』では払拭されるかもしれません。

さらに洗練された版元、絵師、そして幕僚たちがジャーナリズムとしての浮世絵を売りに出す姿を期待して待ちましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

歌川国芳は粋でいなせな江戸っ子浮世絵師でぃ!庶民に愛された反骨気質とは

続きを見る

-

元御家人の地味な絵師だった歌川広重が世界のヒロシゲブルーになるまでの軌跡

続きを見る

-

なぜ東洲斎写楽は1年足らずで表舞台から消えたのか~蔦重が売り出した浮世絵師の顛末

続きを見る

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

参考文献

- 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽 スペシャル)』(平凡社, 2005年12月1日, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 稲垣進一(編)『図説 浮世絵入門(ふくろうの本/日本の文化)』(河出書房新社, 2011年2月21日, ISBN-13: 978-4309761602)

出版社: 河出書房新社公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ - 小林忠・大久保純一『浮世絵の鑑賞基礎知識』(至文堂, 1994年5月, ISBN-13: 978-4784301508)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 田辺昌子『浮世絵のことば案内』(小学館, 2005年11月, ISBN-13: 978-4096815427)

書誌情報: NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon: 商品ページ - 岩下哲典『江戸の海外情報ネットワーク』(吉川弘文館, 2006年2月, ISBN-13: 978-4642056076)

書誌情報: 吉川弘文館公式サイト(書誌情報) |

Amazon: 商品ページ