教科書にも載っている。

浮世絵と言えばこの人だ、と思い浮かべる人も多い。

にも関わらず、絵師としての活動時期は1年にも満たず、忽然と歴史の表舞台から姿を消してしまった――東洲斎写楽が、ついに大河ドラマ『べらぼう』に登場しました。

複数の絵師による共同作品の著者として描かれているのです。

『チーム写楽』あるいは『プロジェクト写楽』とでも呼びましょうか。

一流絵師や戯作者が一堂に会して頭を抱えているところに、喜多川歌麿が後からやってくる姿はあまりにも劇的な展開で、見ていて痺れた方もいらっしゃるかもしれません。

一方、史実をご存知の方からすると、「蔦重の失敗をごまかすため、こんな強引な展開になったのでは?」と勘ぐってしまいたくなるのも否定できないでしょう。

というのもこの写楽、以前は確かにミステリアスな存在として認知されていましたが、今ではその正体もほぼ確定されていて、消えていった理由もそう複雑な話でもないのです。

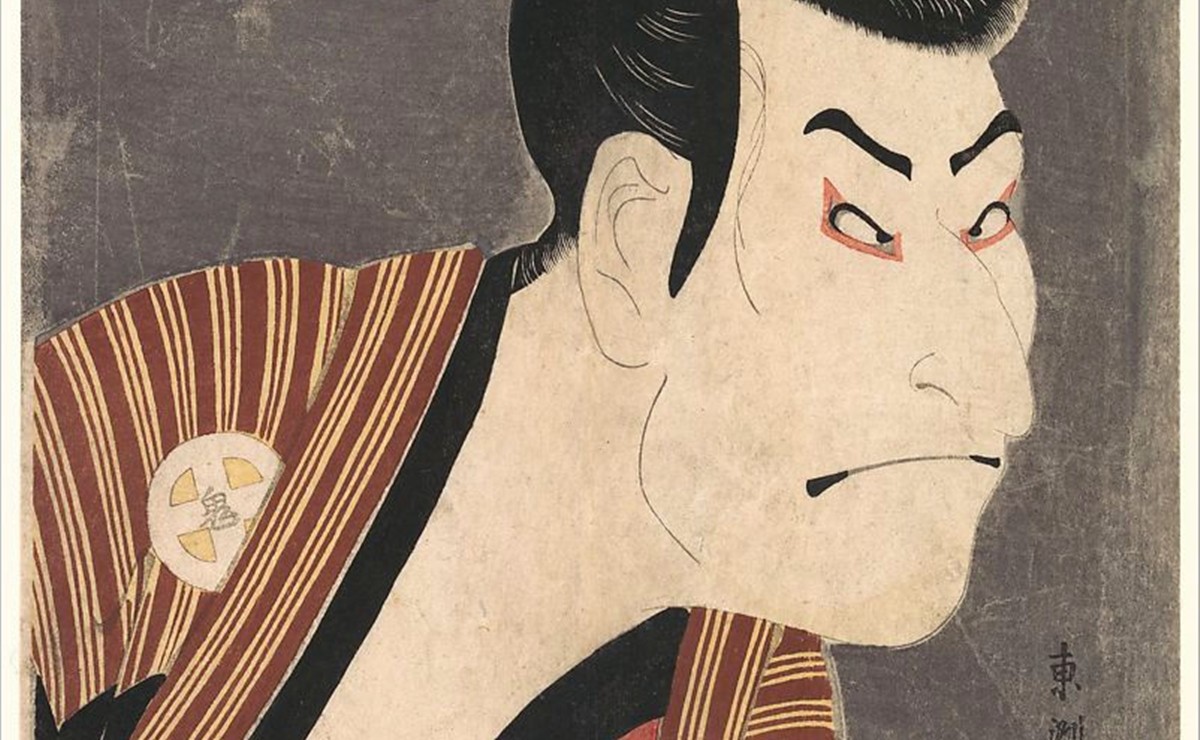

東洲斎写楽『三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛』/wikipediaより引用

では史実における東洲斎写楽とは一体どんな人物だったのか――その事績を振り返ってみましょう。

写楽は能役者・斎藤十郎兵衛でほぼ確定

東洲斎写楽とは一体何者なのか――。

大河ドラマでは、本能寺の変や坂本龍馬の暗殺、あるいは紫式部と藤原道長の関係など、“歴史ミステリ”とされる事象がしばしばストーリーに盛り込まれます。

しかし、その多くが実は決着済みのことも多く、写楽も史実をたどればミステリアスな存在ではありません。

正体は、阿波徳島藩主蜂須賀家のお抱え能役者だった斎藤十郎兵衛(さいとう じゅうろべえ)です。

宝暦13年(1763年)に生まれ、 文政3年3月7日(1820年4月19日)に死没。

東洲斎写楽としての活動期間は短く、寛政6年(1794年)5月から翌寛政7年(1795年)1月までの、わずか数ヶ月でした。

作品数は145点程と目されています。

ちょうど30歳頃に作品を発表し、1年たたずに消えていった――その理由も、実はそれほど複雑ではありません。

要するに売上が思わしくなく、徐々に点数が減らされてゆき、ついには活動終了となったのです。

天保15年(1844年)に書かれた斎藤月岑『増補浮世絵類考』にも「写楽の正体は斎藤十郎兵衛である」と記されており、蜂須賀家の記録など他の史料と照らしても齟齬はありません。

言い換えれば、これ以外の説は史料すらなく、その正体は斎藤十郎兵衛しかないということになります。

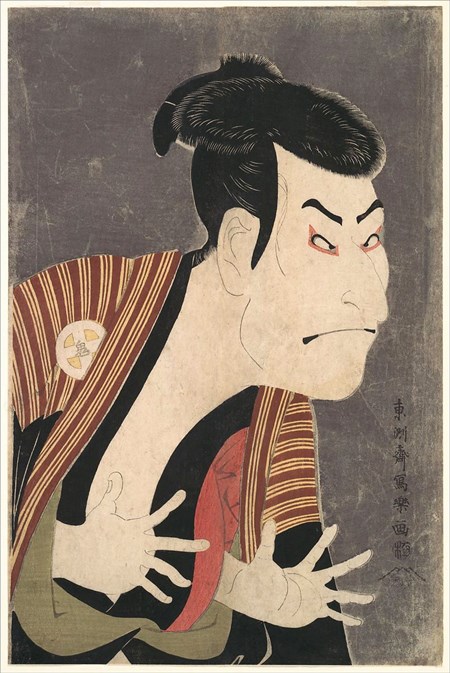

二代目沢村淀五郎の川連法眼と初代坂東善次の鬼佐渡坊/wikipediaより引用

歌麿は「俺と一緒にするな」と酷評

斎藤十郎兵衛=東洲斎写楽である。

そう言い切って良い状況なら、なぜ東洲斎写楽の正体は謎とされ、様々な説が出たのか?

まず写楽を斎藤十郎兵衛だと確定するには若干証拠が弱いということもあります。

そもそも浮世絵師の確かな業績や正体は、特別な売れっ子あるいは武士出身でもでなければ追えないことが多いのです。

ファンや弟子が多い大物絵師は、墓や顕彰碑が建てられ、死絵(追悼する絵)も描かれる。

ある程度の記録は残ります。

一方、中堅以下となると、名前と作品だけしか残らぬことはよくあり、そうした絵師をミステリ扱いすることはそうそうありません。

そもそも写楽は、よほどのマニアか学者でもなければ、知られていない存在でした。

むしろ同時代の喜多川歌麿が「あんな欠点ばかりを強調する売れない奴と俺は違う」と引き合いに出すような“失敗した絵師”扱いだったのです。

同じころ、江戸っ子が熱狂したのは初代・歌川豊国でした。

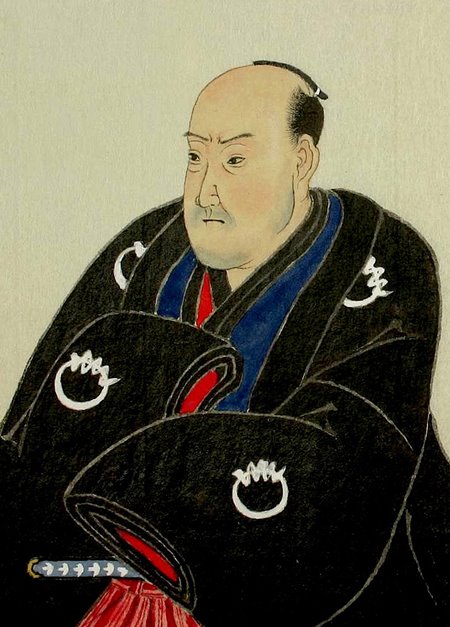

歌川豊国像(歌川国貞作)/wikipediaより引用

歌川派はこの豊国以降、続々と売れっ子絵師を輩出する、江戸の最大一派となります。

「おめェさんよォ、俺ら江戸っ子が好きなのは豊国なんだから仕方ねェじゃねえか」

当時の人からすればそうなる。

なのになぜ、写楽の絵が現代では教科書に掲載され、代表的な浮世絵師とされてきたのか?

写楽の評価は逆輸入型だった

西洋では江戸時代から日本産の陶磁器が輸入されていました。

日本から船便で送る際、陶磁器をそのまま送れば破損してしまう。それを防ぐため包装資材として用いられたのが浮世絵でした。

つまり期せずして浮世絵もヨーロッパへ輸出されていたわけで、現地でその存在に気づいた西洋人たちの中に魅了される者が出てきて、いつしかコレクターまで出現するようになったのです。

幕末を経て明治時代になると、外国人による大量買い付けも始まります。

大量生産されていた浮世絵は、明治維新で大打撃を受けた江戸近郊で安価で流通していた。

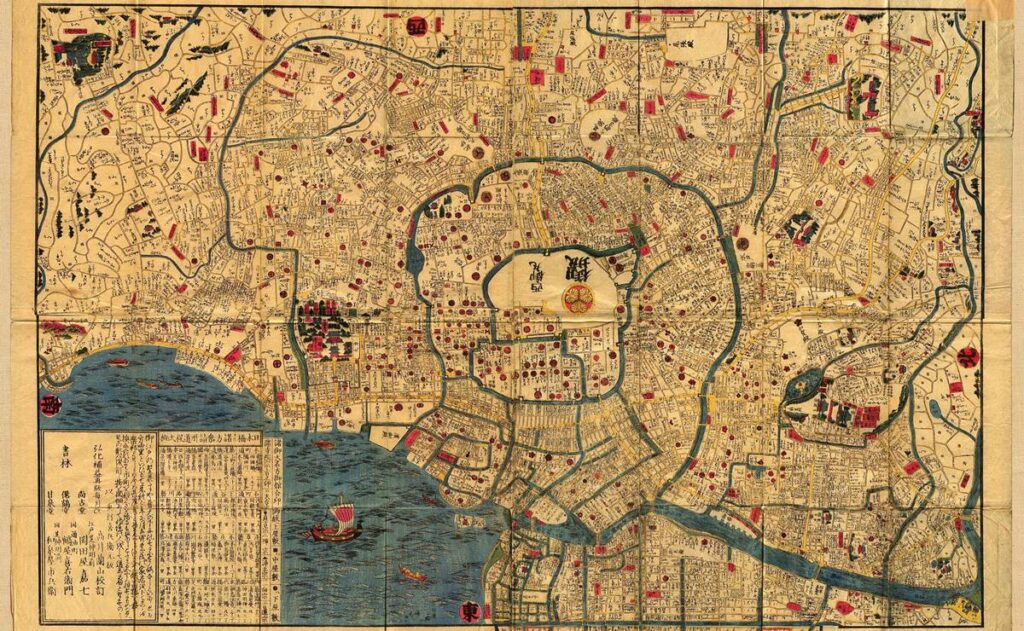

弘化年間(1844~1848年)の江戸/wikipediaより引用

言うなれば雑誌のグラビアやアイドルカレンダーのようなものであり、それが次々に売れてゆく様子は江戸っ子にとって不思議なことでした。

金に困っていた当時の人々は、こうした外国人に浮世絵を持ち込み、買い取ってもらいます。

文化財で芸術作品だなんて認識もされないまま、大量の作品が海を越えていったんですね。

その中に、東洲斎写楽の作品もありました。

江戸ではさして人気もなく消えていった絵師ですから、なんら意識されることなく、持ち出されていったことでしょう。

しかし、写楽の作品は、海を越えて評価が高まってゆきます。

決定打は、明治43年(1910年)にドイツ人の東洋美術研究者であるユリウス・クルトが著した『Sharaku』でした。

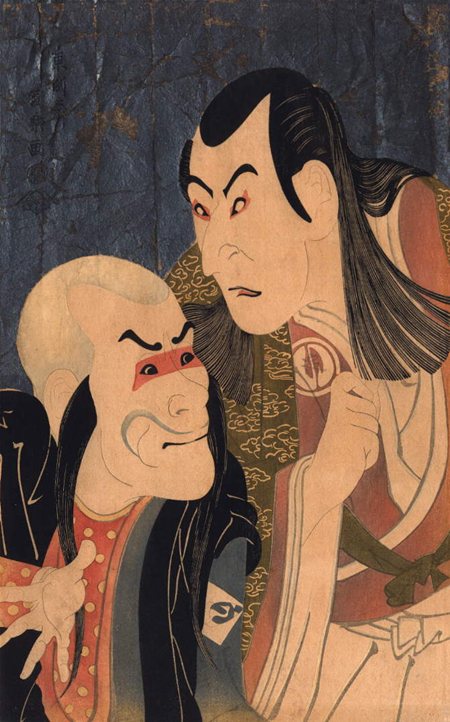

東洲斎写楽『三代目澤村宗十郎の大岸蔵人』/wikipediaより引用

写楽への熱気は、時代も関係しているのでしょう。

明治末期は【日露戦争】もあり、世界の目が新星のような日本に注がれていた頃です。

日本にも世界に匹敵する画家がいたという願望は甘美なもの――そのせいか、ユリウス・クルトの伝記を大仰に考える日本人も出てきます。

「レンブラントやベラスケスと並べ、写楽こそ世界三大肖像画家だとして紹介された」とする俗説すら出ました。実際にそんな記述は該当書にはなく、後世の誰かしらによる創作です。

ちなみに本書でも、写楽の正体は斎藤十郎兵衛だと記されているのに、こんなこじつけが出てきます。

「これほどの天才絵師だ、きっと凄い正体があるに決まっている!」

要するに、妄想と願望ゆえに、かえって正体が歪められ、わからなくなっていったのです。

そうした願望からあえて距離を置き、東洲斎写楽が活動した江戸の世情をふまえ、その意義を考えてゆかねば見えぬものも出てくるでしょう。

寛政の改革ーー江戸のエンタメビジネスが変わるとき

浮世絵とは、極めて近代的な出版業の産物といえます。

同時代のヨーロッパでは、画家が王や皇帝の肖像画を描く。

清では文人が自らの精神性を昇華させた絵を描く。

そんな時代に、江戸という大都市では、庶民のニーズに応じるための安価な浮世絵が出回りました。

大量印刷ができるとなると、版元が売り捌くことを主眼にして作品を生み出しますので、いかに絵師が天才であろうとも、版元や顧客のニーズに合致しなければどうにもなりません。

幕府お抱えの狩野派絵師。

実家が裕福なため、弟に家業を任せてやりたいことに没頭できた伊藤若冲(1716-1800)など少数例外の存在。

伊藤若冲『紫陽花双鶏図』/wikipediaより引用

写楽もまた、売上にはシビアな商業出版に身を置いた人物です。

写楽を考察するには、彼を抱え込み売り出した蔦屋重三郎の意図や、時代背景を追わねば理解は難しくなるでしょう。

江戸時代も折り返し地点を過ぎると、田沼意次の重商主義時代を迎え、江戸っ子が開放的な気分を味わった後、松平定信主導の政治が行われます。

松平定信/wikipediaより引用

当初は期待されながら、いざ始まればキツい締付けが続き、江戸っ子たちの大不評となる寛政の改革――その治世での暗い世相を示す、以下の狂歌はあまりに有名でしょう。

白河の清きに魚の すみかねて 元の濁りの 田沼こひしき

白河(白河藩主であった松平定信のこと)の清らかな水には魚も参ってしまう。濁っていた田沼の水が恋しい。

世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず

世の中で蚊ほどうるさいものはない。「ぶんぶ」(=文武)と飛び回って夜も寝られない。

江戸っ子、特に女性が熱狂的に推し活に励む最大手「江戸三座」こと中村・市村・森田は取り締まりに屈し、ついに興行を取りやめてしまいます。

文筆業にも害は及びました。

蔦屋重三郎のもとで活躍していた戯作者・山東京伝は、迫害に耐えかね、蔦屋の元で【洒落本】を書くことを断念しています。

役者絵がブルーオーシャンとなった時代

起死回生の策として、蔦屋重三郎が世に送り出した絵師が喜多川歌麿でした。

ライバル・鳥文斎栄之の描いた喜多川歌麿/wikipediaより引用

まだ売れっ子というには早い喜多川歌麿を売り出し、当時の売れ筋とは異なる【美人画】を世に送り出すことにします。

この売り出し戦略は慎重かつ堅実でした。当時隆盛を誇っていた【狂歌】の文壇でのデビューを飾らせていたのです。

美麗な挿絵付きの【狂歌本】は、江戸の文人ネットワークで話題の俎上に登りつつありました。満を持して、誰も見たことのない歌麿の【美人画】は世に送り出されたのです。

すると歌麿の【美人画】は一世を風靡。喜多川歌麿こそまさしく、当代一の絵師となりました。

次なるトレンドはどう生み出すべきか?

浮世絵の定番ジャンルは、歌舞伎役者のブロマイドともいうべき【役者絵】です。

売れ筋であるだけに、歌舞伎座ともタイアップしており、流通ルートは確定していましたが、「江戸三座」が興行をとりやめたことで、新規参入の道筋が見えてきました。

当時の【役者絵】は、勝川派が主流です。

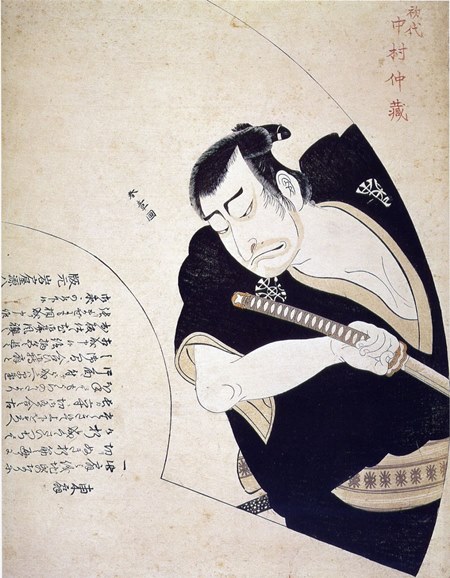

『初代中村仲蔵の斧定九郎』勝川春章/wikipediaより引用

しかし、勝川春章は逝去。春好は中風で右手が麻痺。春英が勝川派を支えていました。

春朗という弟子は、寛政6年(1794年)というこの時期に勝川派と袂を分かちました。この春朗こそ、のちの葛飾北斎となります。

この離脱時期のせいか、「東洲斎写楽=葛飾北斎説」もありますが、信憑性があるものとはされておりません。

このように、最大ジャンルともいえる【役者絵】は、ぽっかりと穴が空いたような状態に陥ったのです。

突如出現したブルーオーシャンに入り込む版元と役者は誰なのか?

喜多川歌麿という前例のある蔦屋重三郎が、そのブルーオーシャンを狙うのは当然の帰結でしょう。

東洲斎写楽を彗星のようにデビューさせてスター絵師にしてやろう!

同じようなことを考えたのは蔦屋だけではありませんでした。

蔦屋の写楽か? 和泉屋の豊国か?

歌川豊春が開祖の歌川派に、歌川豊国がいました。

明和6年(1769年)生まれの豊国は、写楽と同じ年に役者絵シリーズを売り出します。写楽よりも6歳下でまだ若い新進気鋭の絵師です。

版元は和泉屋市兵衛。

新進気鋭の蔦屋重三郎に対し、こちらはいわば大手、定番の版元です。

蔦屋重三郎と東洲斎写楽。

和泉屋市兵衛と歌川豊国。

果たして、最後に笑うのはどちらなのか?

両者とも、当時広まりつつあった写実性を重視した、【役者絵】の新時代決定戦が行われると、結果は「和泉屋と豊国」の勝利に終わりました。

豊国の役者絵は野心的で、かつ顧客のニーズに応えていました。

歌川豊国『早の勘平 尾上栄三郎』/wikipediaより引用

【役者絵】に求められる様式美。そこに写実性を加えた手堅い作品は、まさしく売れ筋の王道です。

江戸っ子はこぞって豊国の作品に飛びついてゆきました。

推しの特徴を示しつつも、その魅力が伝わってくる。それはもう素晴らしいものだったのです。

一方で写楽はどうか?

デフォルメをやりすぎました。

現代の似顔絵でも、顔や体型の特徴を極端に強調する手法はあり、ユーモラスであるし、味もあるかもしれません。

しかし、コンプレックスとなりかねない要素まで強調した画風は、ときに目を逸らしたくなることもある。

写楽の作品もそうでした。

もうひとつ、豊国と写楽を比較する上で重要な点があります。写楽の代表作として出てくるのは、第一期のデビュー時の作品が中心で、バストアップの【大首絵】となります。

しかし、第二期以降、路線を変更し全身像も加わります。この全身像となると、豊国の画力が優っていることが見て取れます。

江戸っ子の審美眼は「写楽を魅力的と思えぬほど見る目がなかった」とは言い切れません。

「豊国と写楽を比較し、豊国に軍配をあげるほど目が肥えていた」のではないでしょうか。

写楽は歌麿ほど画業に取り組む時間がなく、準備不足のままデビューさせられたのではないかと思われるのです。

画力についていえば、歌麿の酷評もヒントとなります。

写楽が手がけたジャンルは【役者絵】と【相撲絵】です。いわば役者や力士の人気に乗っかったジャンルといえます。

そうしたジャンルならば、欠点でなく長所を重視せねば推し活のお供になりません。浮世絵師の中には自身の画力でなく、そうした人気に乗っかって評価されることが納得できず、敢えてこうしたジャンルから距離を置くものもこのあとの時代には出てきます。

歌麿の言わんとするところはわかります。

「自分の力量をゴリ押ししたいなら、役者だの力士以外を描けばいいじゃねえか。俺ァ、美人画で花魁以外も描いてそうしたぜ」

推察するに、こんなところでしょう。

華麗なるデビュー後に打ち切り

写楽は消えたことそのものがミステリーとされます。

しかし、その消え方は、追えば答えが見えてくる。

写楽のデビュー作は28枚組の【雲母摺】(きらずり)です。

雲母摺とは雲母を背景に用いるもので、江戸時代のホログラム加工です。

浮世絵は、庶民が気軽に買えることが特色ですが、版元が宣伝戦略として豪華路線にすることもありました。

写楽はとびきりの高級路線でデビューを果たしました。しかし……。

第一弾の売れ行きがどうにも悪い。

東洲斎写楽『瀬川菊之丞』/wikipediaより引用

第二弾、第三弾ともなると、紙の質もおさえられ、紙のサイズも小さめの【間判】や【半判】になってゆく。

そして第四弾を最後に、絵師としての活動は終わりを迎えます。

こうしてみてくると、既視感を覚えませんか。

大手雑誌の新人賞で大絶賛を受けた作家が大々的にデビューを果たすも、どうにも連載の評判が悪く、読者アンケートでも低迷し、掲載順位がどんどん落ちてゆく。

そして打ち切り――。

あんなにプッシュされて、堂々とカラーぺージでデビューしておきながら、結局はあっという間に消えてしまう、そんな作家のことを思い出しませんか。

浮世絵とは、現代の雑誌にも通じるシステムの上に成立していたのでした。

歌麿で成功した戦略 なぜ写楽では通じない?

蔦屋重三郎はいわば腕利きの編集者です。

喜多川歌麿のデビューから売り出しは、その戦略がピタリとハマった。

若手絵師に過ぎなかった歌麿を慎重かつ華麗に売り出し、とびきりの売れっ子絵師とさせました。

【美人画】はそれまでの主流とは異なる。

理想化した美女ではなく、実在する女性の特徴を取り入れ、リアリティも感じさせる。インパクトがある。

その売り出し方は一世を風靡し、歌麿こそが伝説のジャンル第一人者になります。

幕府の規制もなんのその。歌麿だけでなく、蔦屋もまた天賦の才に恵まれた人だったのでしょう。

東洲斎写楽は、デビューのさせ方も戦略も、歌麿に通じるものがあります。

しかし、それはうまくいかなかった。

むしろ【役者絵】の世界を一変させたのは、歌川豊国でした。

歌川豊国『役者舞臺之姿繪』/wikipediaより引用

歌川派は豊国のあと、浮世絵の後期を担う最大の派となりました。

「歌川にあらずんば浮世絵師にあらず」

江戸では、そんな言葉が囁かれる程。

豊国率いる歌川派は、プロダクションシステムといえる仕組みを定着させました。大勢の絵師が売れ筋の画風でコンスタントに【役者絵】を世に送り出し、一世を風靡したのです。

しかも歌川派は門人が多く、広重・国芳・国貞という「三羽烏」も出てきます。歌川派の系統は現在にまで続いているとされます。

このことは、かえって蔦屋と写楽という強大な敵を凌駕した、そんな歌川豊国の威力を証明しているようにも思えてきます。

喜多川歌麿と東洲斎写楽――どうして歌麿がヒットして写楽はコケてしまったのか。

一番首を傾げていたのは、蔦屋その人のような気がします。

写楽の絵は実際に素晴らしい。それはそう。革新的で技量はある。アイデアはいい。宣伝戦略も、印刷技術も、何もかもできていた。

それでも負けた。

写楽の謎とは、その正体でも、消えてしまったことでもなく、江戸っ子のニーズを読み違えた戦略ミスではないか?

そんな視点からこの絵師を見直すとなれば、版元からの方がよいのかもしれません。

まさしく大河ドラマでじっくりと描くにふさわしい題材といえるでしょう。

なお、本記事は当初2025年5月8日に公開されたものです。

以下は「東洲斎写楽が一人の絵師として描かれるとの立場」から執筆したものですが、その後、ドラマの流れは全く別の「共同プロジェクト」という方向へ進んでしまいました。

したがって最終的な考察は全く外れてしまったわけですが、そのまま掲載させていただきます。

よろしければ最後まで御拝読よろしくお願いします。

『べらぼう』の写楽はどうなるのか?

蔦屋重三郎にとって苦い結末と言える東洲斎写楽の大失敗。

これが『べらぼう』の晩秋から冬への展開かと思うと、憂鬱な気持ちになるかもしれません。

ドラマとタイアップした東京国立博物館特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」では、斎藤十郎兵衛を採用していました。

脚本の森下佳子さんも、写楽の正体は確定していると語っております。

かつては写楽の存在をめぐり、大仰な仮説を立てた歴史ミステリが売れ筋でしたが、今はそれも古くなり、豊国はじめ歌川派再評価の流れです。

2019年、太田記念美術館「生誕250年記念 歌川豊国 ―写楽を超えた男」は、その流れにあるとわかる企画の典型例でしょう。

写楽でやたらと引っ張る流れはもう古いのです。

そしてこれは、大河ドラマの特性を見ていてもそうと感じます。

大河ドラマではあえて地味なようで適切かつ最新の説をとることが、実は近年では増えております。

・2016年『真田丸』

【第二次上田合戦】において、真田昌幸が徳川秀忠を大敗させてまではおらず、足止めに成功したのだと手堅く描写しました。

主人公は「真田幸村」の方が有名であるにも関わらず、最終盤まで「真田信繁」と名乗らせています。

・2020年『麒麟がくる』

【本能寺黒幕説】を否定し、信長と光秀の心理的齟齬を丁寧に描きました。

・2023年『鎌倉殿の13人』

歴史ミステリとして有名な【源実朝暗殺事件黒幕説】を否定し、あくまで公暁単独犯行としました。

特に重要であるのが、『べらぼう』とスタッフが重なる『麒麟がくる』でしょう。作風として、若干古い歴史ミステリはあえてやらないと思えるのです。

その上で写楽の挫折をドラマとしてどう扱うか?

その伏線とその種はすでに蒔かれているといえます。

前述の通り、絵師からそこまで意識されたか判然としない写楽なのですが、歌麿は酷評を残しています。

そのためか、歌麿が写楽に対して嫉妬していたとするフィクションはあります。1995年の映画『写楽』がそうです。

『べらぼう』でもこの伏線はあります。初回冒頭、蔦重は「メイワク火事」さなか、素性のわからない少年と出会い、唐丸と呼ぶことにします。

この唐丸の絵の才能を見抜いた蔦重は「当代一の絵師にする」と彼に誓う。

そして彼は喜多川歌麿として、掌中の珠のように大事にされ、デビューを飾るのです。

そんな歌麿が、写楽を自分と同じようにデビューさせる蔦重を見て、嫉妬することは当然の流れでしょう。

歌麿を演じる染谷将太さんは、『べらぼう』と同じチームの『麒麟がくる』において、親に理解されずどこか孤独な織田信長を演じました。

信長は自分を理解する明智光秀に出会い、君臣の枠を超えた熱情を抱きます。それが最終回へ向かう過程で破綻するところが、ドラマのクライマックスでした。

今回の歌麿も、母親から憎まれた孤独な少年時代を過ごしています。

彼は唐丸として蔦重に出会い、本物の愛を知ったのでしょう。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

しかし、この版元と絵師を超えた愛も、皮肉な破綻を迎えてしまいます。

あまりに売れっ子となった歌麿は他の版元の仕事も引き受けるようになり、蔦重だけと付き合うわけでもなくなるのです。

そしてどこか距離が空いたところで、東洲斎写楽の売り出しという、歌麿からすれば裏切りのようなことを蔦重はしてしまう。

涙ながらに「なんでだよ!」と訴える歌麿の姿が目に浮かぶようではありませんか。

なお、この二人は、写楽のデビュー失敗のあと、関係が修復されます。

このあと蔦重に先立たれた歌麿は、果たしてどうなったのか。

歌麿は、蔦重がおらずとも、【美人画】を江戸市中に送り出し続けました。

彼ほど名が売れると、高級路線の【肉筆画】を悠々自適に描く絵師も多いのに、彼はあくまで江戸市中に自作を送り出すことに執着し続けました。

文化元年(1804年)、歌麿は『絵本太閤記』から秀吉の妻妾を題材とした絵を描き、手鎖五十日という重罰を受けてしまいます。このあとはめっきり画力も落ちたとされます。

それから2年後の文化3年(1806年)――あれほどの絵師が、消えるようにひっそりと世を去ったとされます。

曲亭馬琴の筆によれば、妻もなければ、子もいなかったとか。

ライバル・鳥文斎栄之の描いた喜多川歌麿/wikipediaより引用

その一方で、歌麿は妻がおり、その妻と弟子の一人が結婚して二代目になったという説があります。あるいは早くに死別したともされます。彼はともかく不明点が多い。

明治35年(1902年)、浅草専光寺の無縁仏のなかから偶然墓石の土台のみが発見され、亡くなった日が確定されております。

享年から逆算して生年も算出されたわけですが、当てになるものとは到底いえません。

唐丸の正体については年齢からの推理がなされておりましたが、そもそも生年が当てにならないことは重要でしょう。

もうひとつの伏線として、西村屋与八があげられます。

初代である西村まさ彦さんと、蔦重は何かと因縁があります。

初代西村屋与八/wikipediaより引用

この初代に婿入りした二代目が、これまた蔦重と序盤から関係している鱗形屋孫兵衛の二男です。

ドラマでは万次郎として少年期から登場しております。万次郎は幼い頃から聡明で、かつ蔦重に恨みを募らせる場面があります。

歌川豊国を売り出した版元には、和泉屋市兵衛だけでなく、この二代目与八もおります。

【美人画】対決では蔦重と歌麿の後塵を拝していた西与が、ここぞとばかりに豊国を見出すとすれば、かなり見応えがあることでしょう。

こうした断片をつなぎ、どう組み立ててゆくのか。

森下佳子さんは、視聴者が直視できないほど辛い展開をさせるという評価があります。『おんな城主 直虎』での小野政次の最期は伝説的とされます。

そのせいか、唐丸すら再登場しないという予測すらあったほど。

しかし、それはまだ甘いのではありませんか。

唐丸が歌麿として再登場し、蔦重とともに江戸を絵師として駆け抜け、当代一の絵師となる夢を叶える。

しかし写楽のこともあり決裂してしまう。

これもなかなか波瀾万丈の展開でしょう。

蔦重は妻を娶り、二代目に耕書堂を継がせます。一方で歌麿は、蔦重との思い出に生き、絵を描き続けるのです。

そして妻子もないまま、あの日みた夢を抱きしめ、ひっそりと消えていってしまう――史実を見てゆくとそうなってもおかしくありません。

それも十分、見る者の心を抉る終わり方ではありませんか。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』染谷将太演じる喜多川歌麿~日本一の美人画浮世絵師が蔦重と共に歩んだ道

続きを見る

-

『べらぼう』勝川春章は役者絵の名手にして北斎の師 なのになぜ本人は忘れられたのか

続きを見る

-

北尾重政は重三郎や歌麿に影響を与えた『べらぼう』の重要人物 その生涯とは?

続きを見る

-

歌麿のライバル・鳥居清長|美人画で一世を風靡した絵師は今まさに注目を

続きを見る

-

歌川国芳は粋でいなせな江戸っ子浮世絵師でぃ!庶民に愛された反骨気質とは

続きを見る

参考文献

- 小林忠(監修)『浮世絵師列伝』(平凡社〈別冊太陽スペシャル〉, 2005年, ISBN:9784582944938)

書誌情報:平凡社 公式書誌ページ |

Amazon:商品ページ - 深光富士男『浮世絵入門』(河出書房新社, 2025年7月28日, ISBN:9784309258041)

書誌情報:河出書房新社 公式書籍ページ |

Amazon:商品ページ - 小林忠/大久保純一『浮世絵鑑賞の基礎知識』(至文堂, 1994年, ISBN:9784784301508)

書誌情報:NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon:商品ページ - 田辺昌子『浮世絵のことば案内』(小学館, 2005年, ISBN:9784096815427)

書誌情報:NDLサーチ(国立国会図書館・書誌データ) |

Amazon:商品ページ